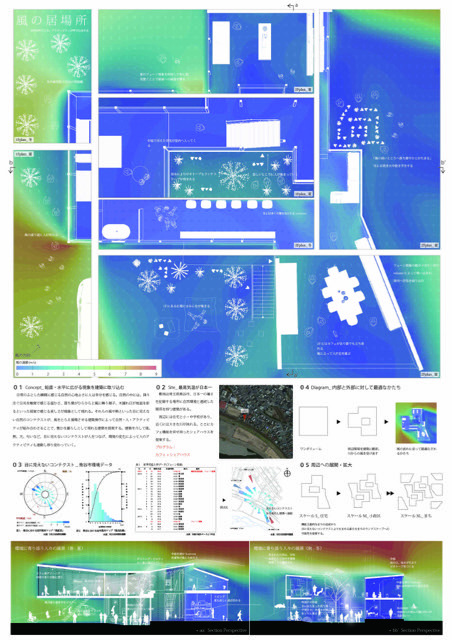

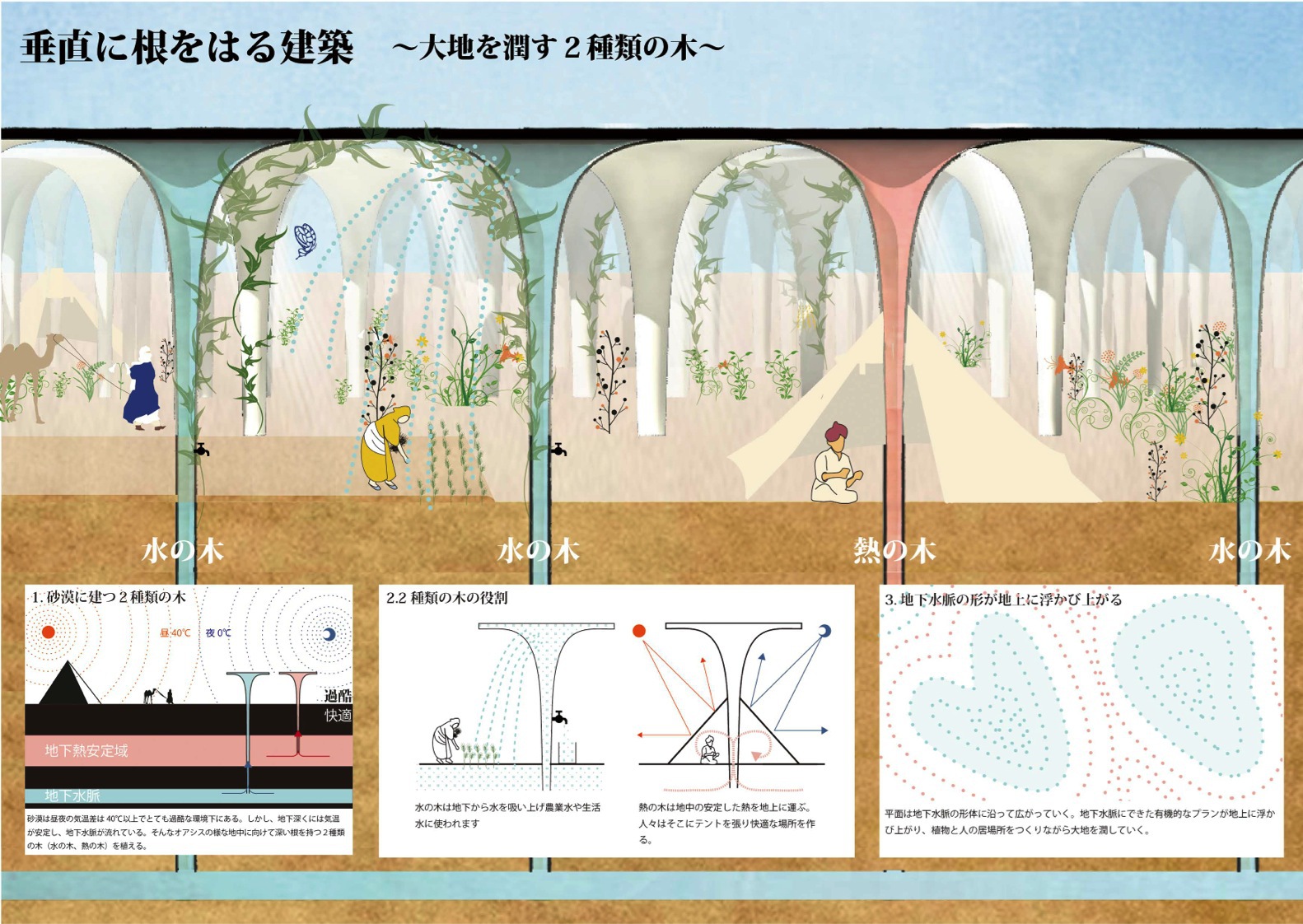

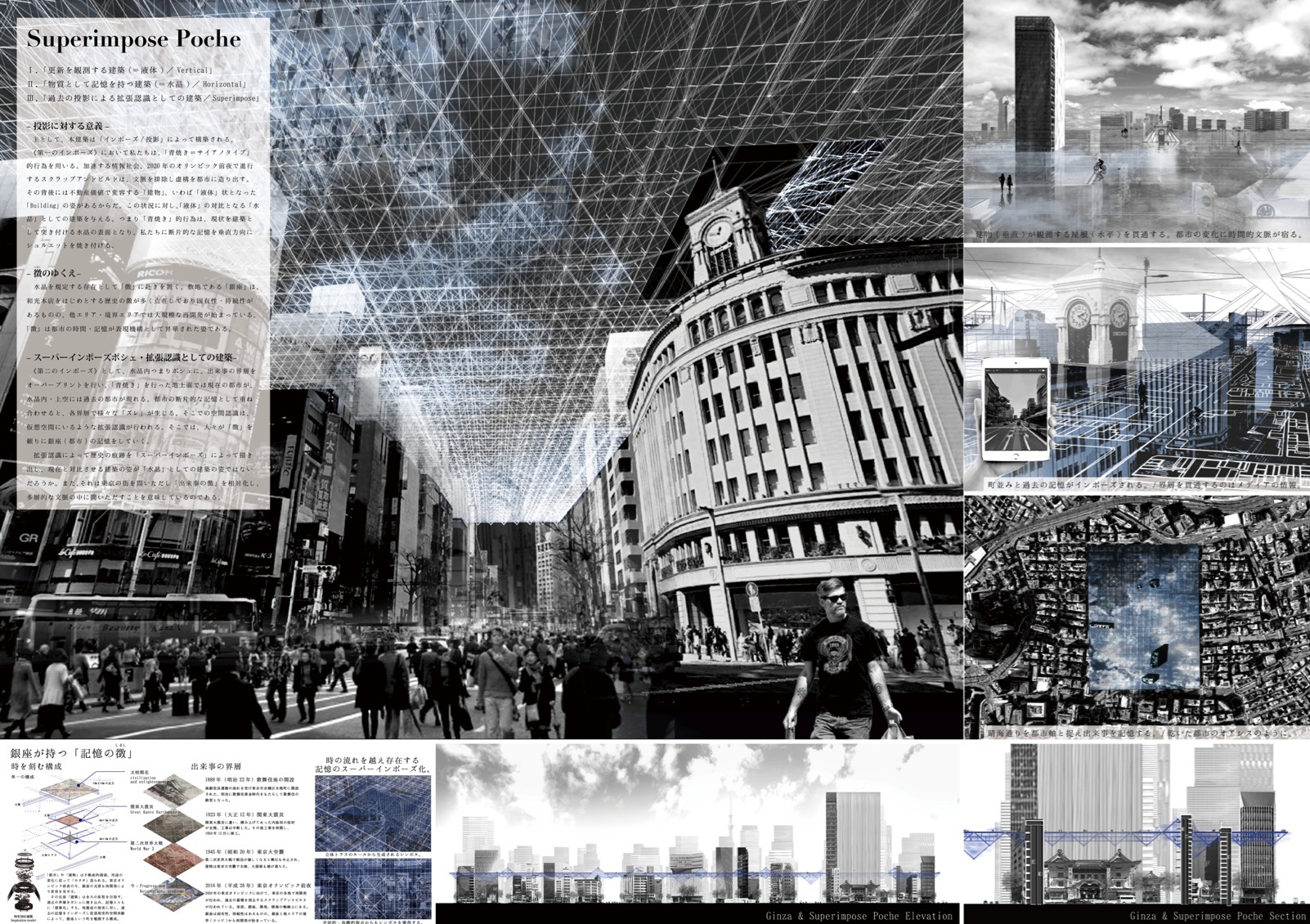

「キルコス国際建築設計コンペティション2016」(主催:キルコス国際建築設計コンペティション実行委員会)において、下記学生がそれぞれの賞を受賞した。テーマは「鉛直/垂直」、応募総数は301点で、20名の審査員がそれぞれ金賞1点、銀賞1点、銅賞1点、佳作数点を選出し、ひとつの作品が複数の賞を受賞する場合もある。建築学専攻1年の尾崎健君(佐藤光彦研)の作品「垂直に根を張る建築」が「小川次郎賞金賞」。建築学専攻1年の添田魁人君(古澤・二瓶研)、建築学科研究生の吉村凌君(田所研)、建築学専攻1年の廣野陽太君(古澤・二瓶研)の作品「Superimpose Poche」が「畑友洋賞銀賞」と「山口陽登賞銀賞」。建築学専攻1年の河部卓也君(今村研)の作品「縁取る居場所」が「長坂大賞佳作」。建築学専攻1年の宇田百孝君(佐藤光彦研)、菊池毅君(今村研)の作品「風の居場所」が「みかんぐみ賞佳作」。

http://www.circos.jp/index.html

http://tnlabsa.wixsite.com/tnlab

http://www.mori-tukurou.com/competition/12/

http://aarch.dk/info/updates/drawing-of-the-year-2016/

https://sites.google.com/site/kgdgncompetition/home

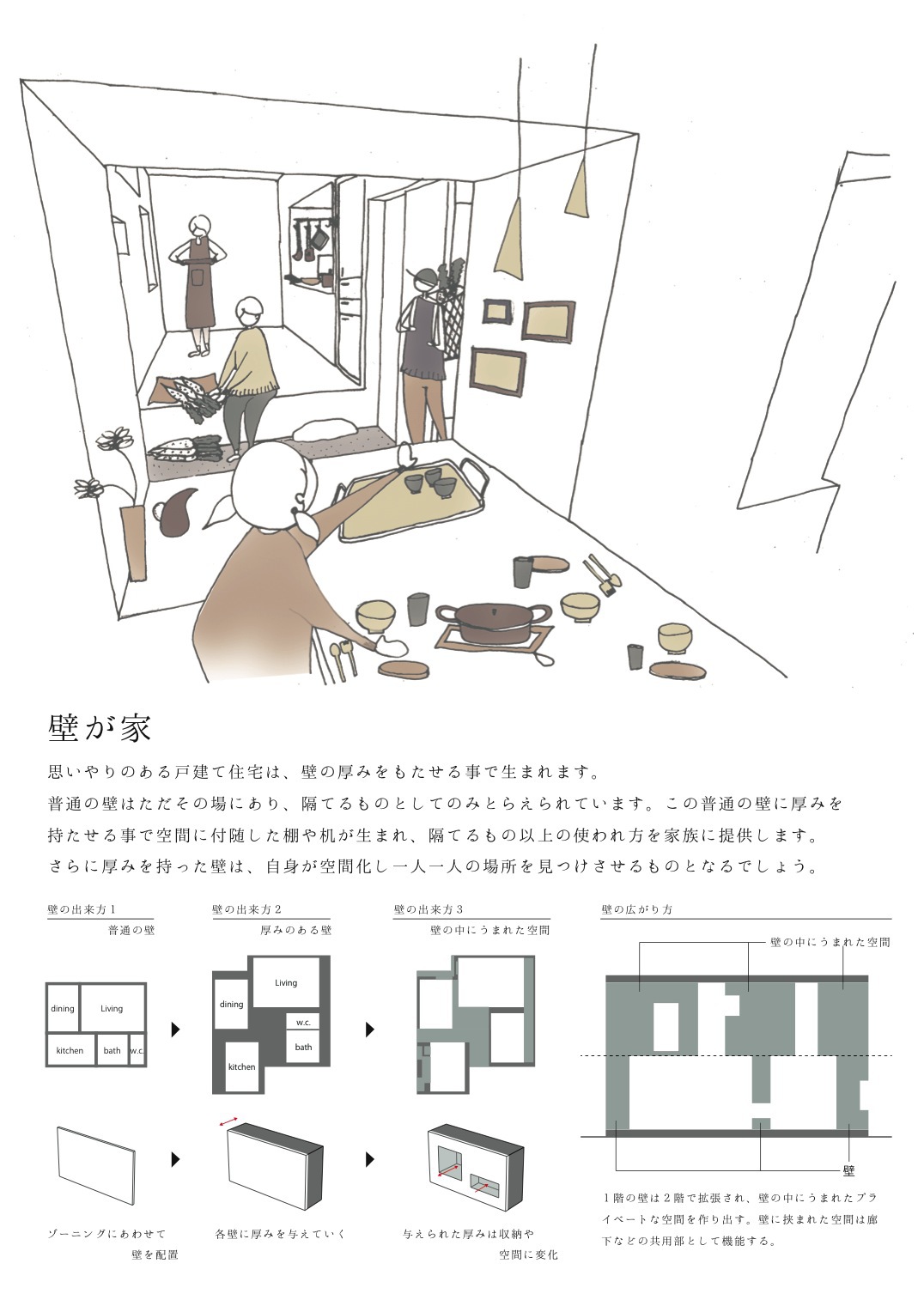

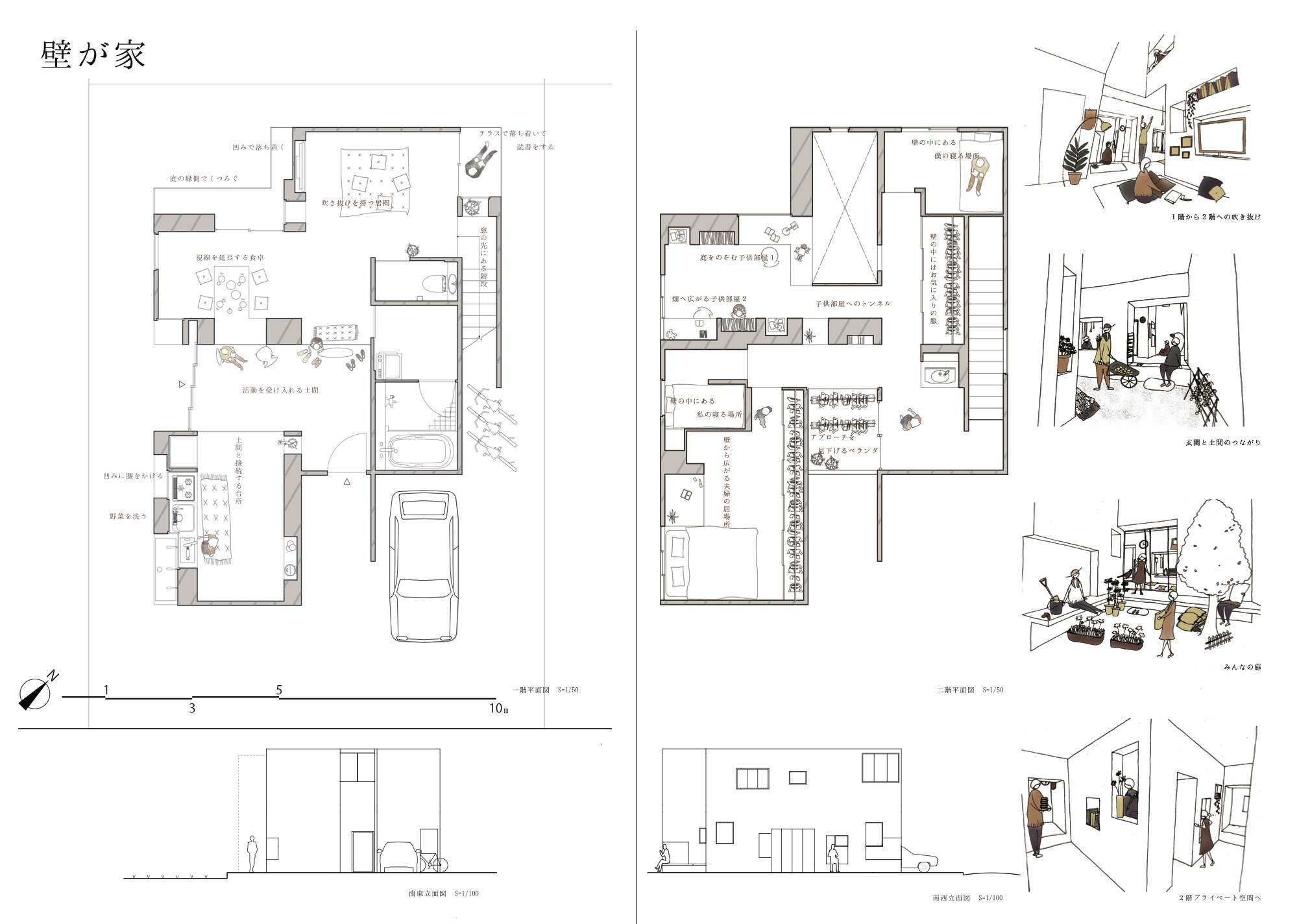

「第10回JACS全日本学生建築コンソーシアム「住宅設計コンペ2016」」(主催:全日本学生建築コンソーシアム)において、建築学科4年の市ノ川貴之君(田所研)、伊東亮祐君(佐藤光彦研)、稲庭香歩さん(同左)の作品「壁が家」が「佳作」を受賞した。テーマは「思いやりのある戸建て住宅」で、1次審査は図面によって、2次審査は模型によって審査が行われ、最優秀賞1点、優秀賞2点、群設計特別賞1点、特別実現採用賞1点に次ぐ佳作26点に選ばれた。

http://www.jacs.cc/index.html

http://jiban.jsms.jp/12thjiban/12thsymp.html

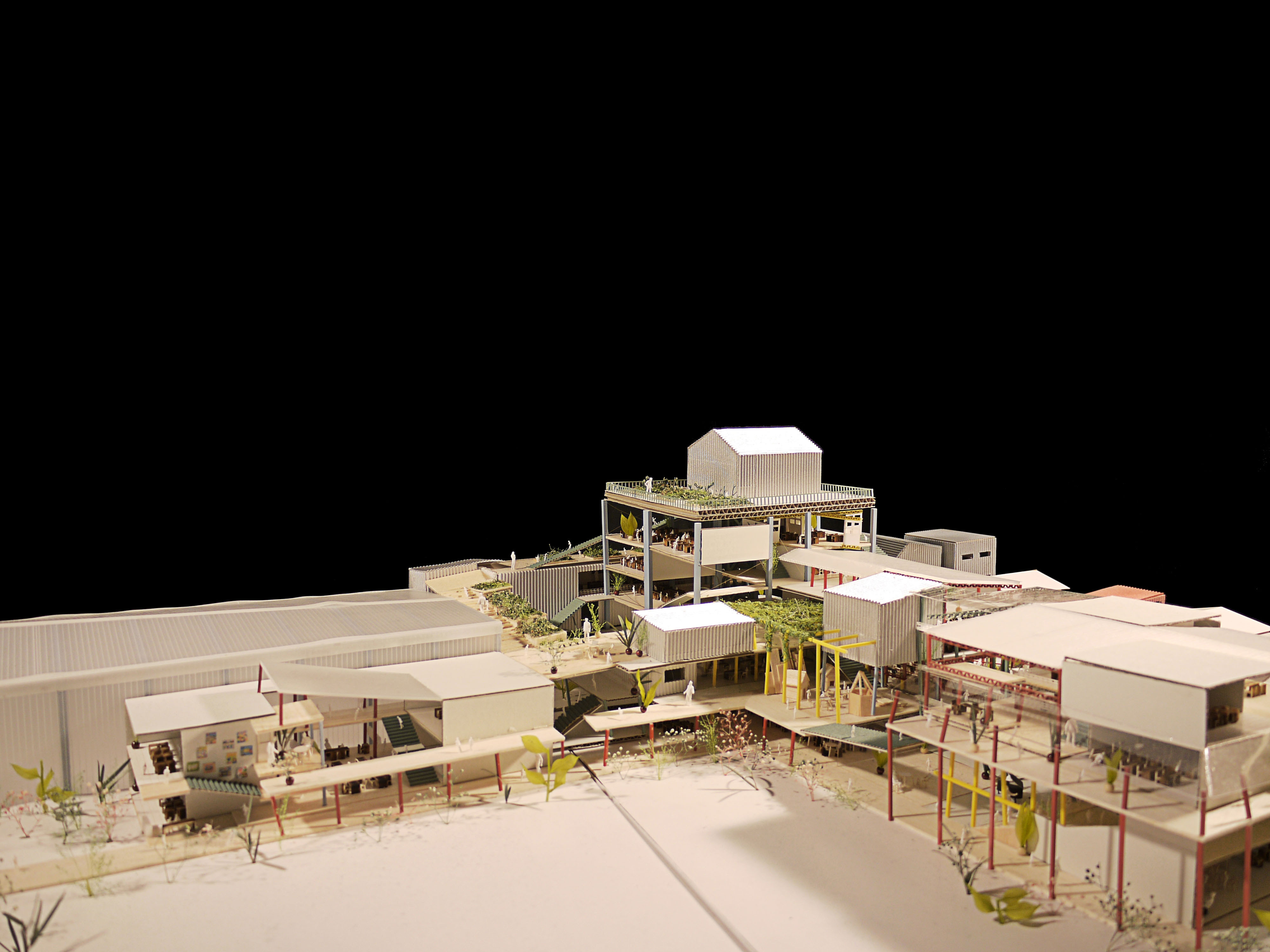

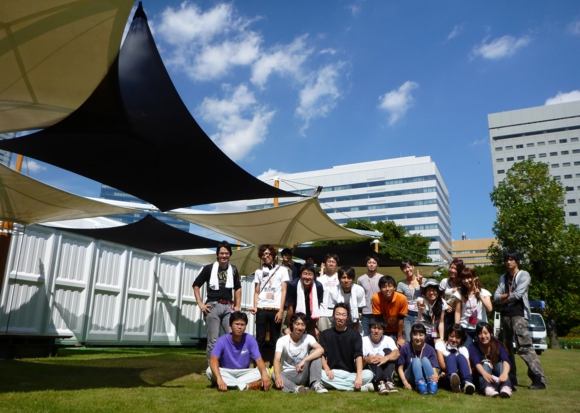

古澤大輔助教がデザイナー(株式会社リライトと協働)を務める建築作品「コミュニティステーション東小金井」が、「2016年度グッドデザイン賞」(主催:公益財団法人日本デザイン振興会)の「グッドデザイン特別賞(地域づくり)」を受賞した。これは、中央線連続立体交差事業によって生まれた高架下スペースに開業した地域共生型商業施設で、建物は海洋コンテナのモジュールで統一した20ft型コンテナ40個で構成され、ここに、物販、飲食店、フリーペーパーライブラリ、イベントスペースなどが設置されている。なお、2016年度グッドデザイン賞は、4,085件の候補に対して、1,229件が受賞し、そのうちのベスト100に選出されたうえで、「グッドデザイン特別賞」は、大賞1件、金賞19件に次ぐ賞として19件が選ばれた。

https://www.g-mark.org/activity/2016/results.html

https://www.g-mark.org/activity/2016/best100.html

https://www.g-mark.org/award/describe/44322

http://jiban.jsms.jp/12thjiban/12thsymp.html

https://hafele.co.jp/jp/news-and-events/16135.aspx

http://www.jia.or.jp/kinki/%E6%9C%AA%E5%88%86%E9%A1%9E/6896.html

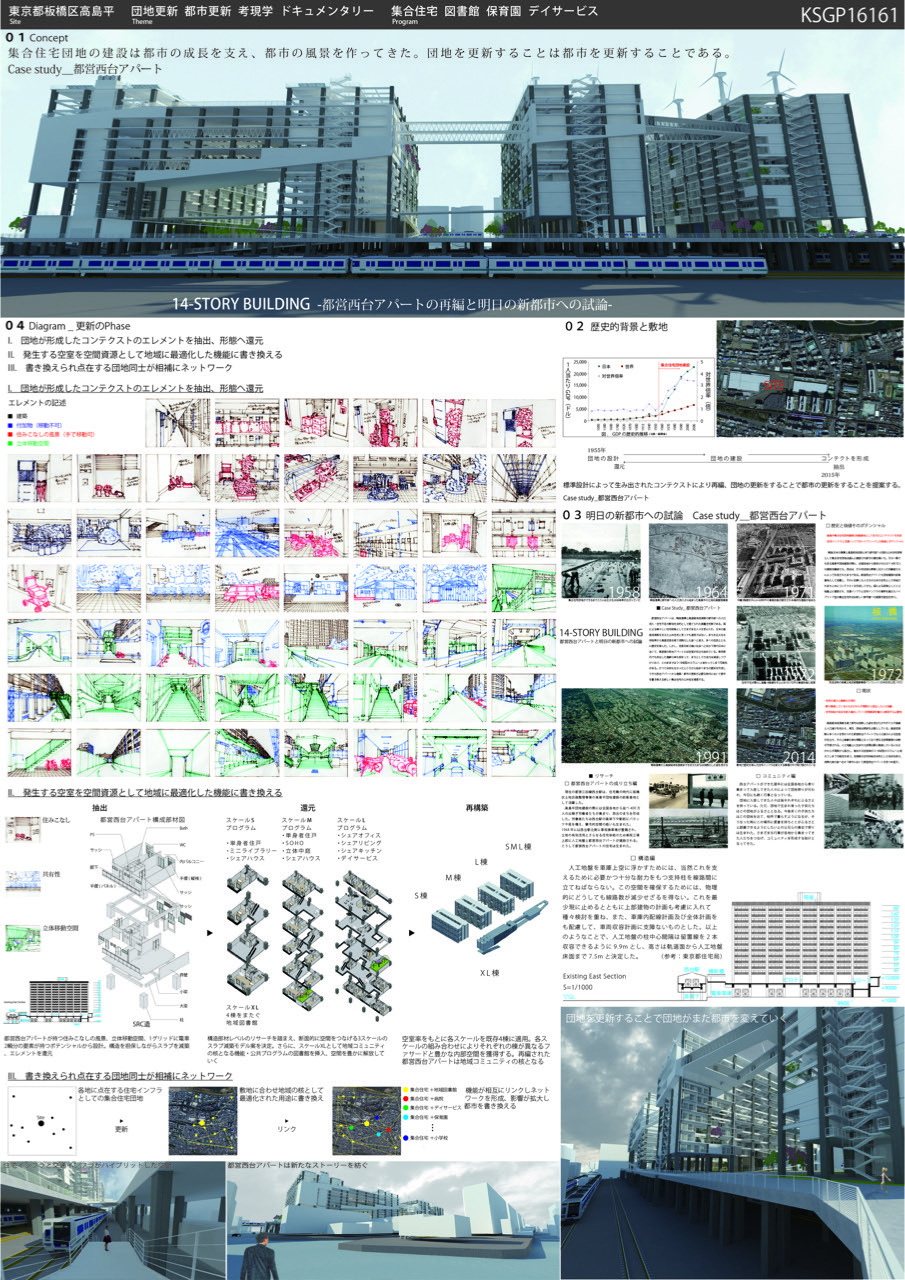

「歴史的空間再編コンペティション2016 第5回「学生のまち・金沢」設計グランプリ」(主催:歴史的空間再編学生コンペ実行委員会、金沢市)」において、建築学専攻1年の菊池毅君(今村研)の作品「14-STORY BUILDING 都営西台アパートと明日の新都市への試論」が「第十六位」、坂口紘一君(山中研)の作品「賑わいを浸透させる境内」が「50選」に選出された。テーマは「歴史的空間の再編」。1次審査を通過した50点が選出されたもので、2次審査でグランプリほか10点が決定した。

http://kanazawagakusei-compe.com/2016/

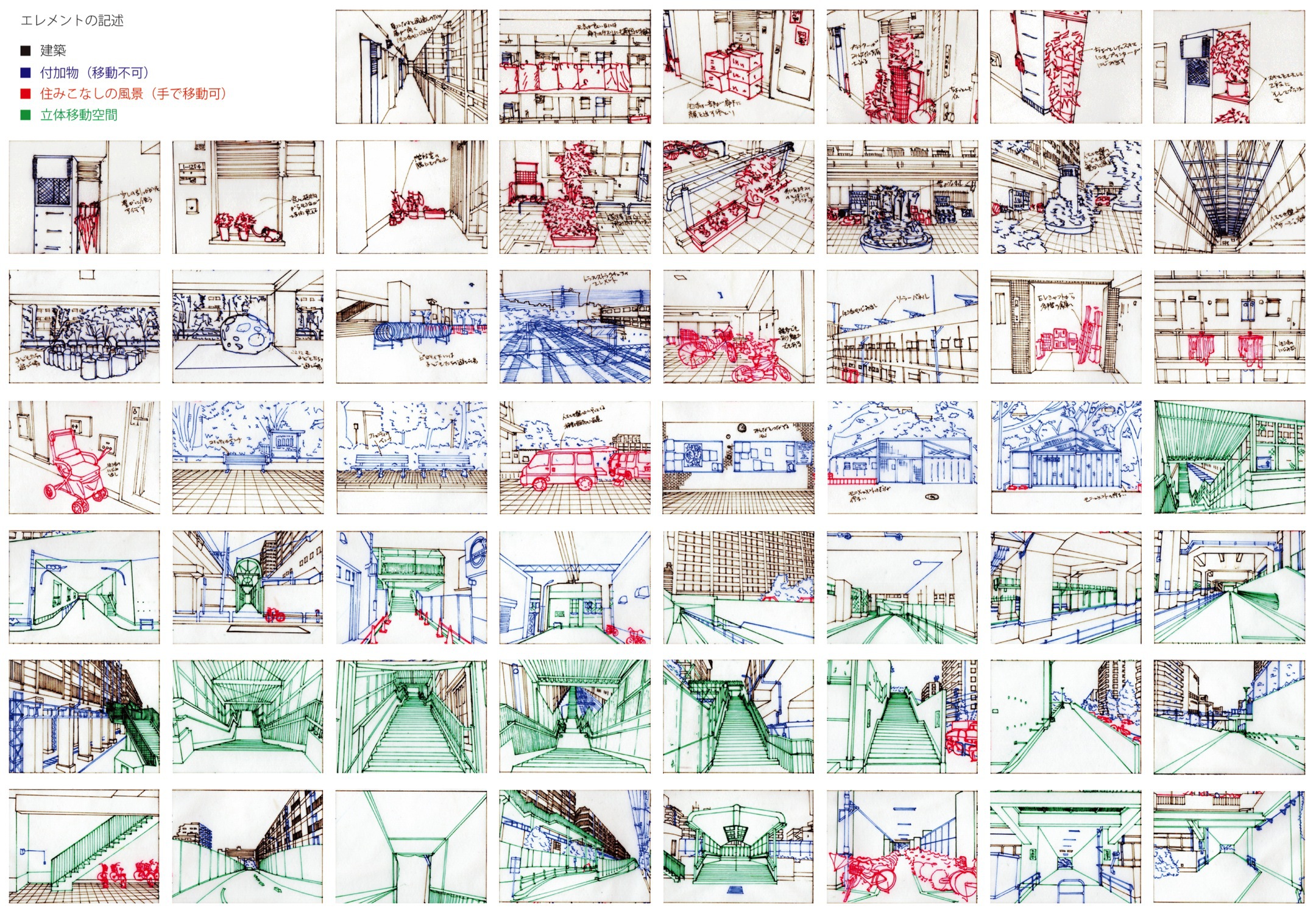

「千代田区を舞台にした学生設計展2016」(主催:公益社団法人日本建築家協会千代田地域会、後援:千代田区)が2016年11月3~5日まで千代田区役所区民ホールにて開催され、平間裕大君(今村研)の「27の風景の記述」、横山大貴君(同)の「Urban synapse 古書店街を綴る」、藤井将大君(佐藤光彦研)の「立体参道は街を巡る」(いずれも建築学科4年)が展示された。これは、千代田区内に敷地を選んだ大学生の卒業設計・課題設計から優秀作品の図面・模型を展示するものであり、本学のほかに東京理科大学や東京工業大学が参加している。なお、この学生設計展で、本学から出展した3名は、日本建築家協会から「学生優秀賞」を授与された。

http://jiachiyoda.web.fc2.com/flyer_jiachiyoda/2016-_flyer_jiachiyoda/

9月5〜7日に静岡県下田市にて、山中新太郎准教授と山中研究室は、山中准教授を中心に組織された「下田まち遺産調査委員会」として、東京大学、筑波大学の学生など市内外のボランティアとともに、地元産の伊豆石でつくられた建物や、なまこ壁の民家など1,300件の建物などの外観悉皆調査を実施した。その様子は、地元のテレビ・新聞などの多くのメディアに取り上げられた。山中准教授は同様の調査を2006年にも行っており、152件の「下田まち遺産」の認定・登録に結びついた。前回と今回の調査を比較した分析も行われる。

http://www.kenchiku.co.jp/sanei/index.html

http://www.realsize.jp/history/2016/

http://www.cs-designaward.jp/

「第三回ラ・アトレ学生実地コンペ2016」(主催:ラ・アトレ)において、建築学専攻1年の小山恭史君、建築学科4年の伊東亮祐君、井上真由美さん、竹野水月さん、寶迫嘉乃さん、建築学専攻2年の西島修悟君、敦賀谷俊君(全員佐藤光彦研)の作品「坪庭のある1階かど部屋」が「ブロンズ賞」を受賞した。ゴールド(最優秀)賞1点、シルバー(優秀)賞1点に次ぐブロンズ賞6点に選ばれた。テーマは「自由が丘」×「すむ+かたち」で、東京都世田谷区にある賃貸マンションの1室の改修に対する提案が募集されたもの。また、建築学科4年の増田俊君(今村研)、横山大貴君(同左)の作品「幕壁のある住まい」が「日建学院賞」を受賞した。

https://www.sumu-katachi.com/news/

http://www.jila-zouen.org/annualmeeting/5208

http://www.jia-kanto.org/members/jia_news/tokyo_sotsukon25.html

http://eg-fair.jp/compe/index.html

井口雅登助教らが提唱する住宅用全館空調システム(YUCACOシステム)を応用・導入された「伊勢堂岱縄文館」が、4月24日に秋田県北秋田市にオープンする。YUCACOシステムは、1台の家庭用エアコンで住宅全体を暖冷房する高断熱住宅向けの空調システム。本施設では、井口助教の技術協力のもと、寒冷地に建つ約400平米の展示施設に対し、YUCACOシステムを応用したエアコン3台のシステムを導入し、設計・建設が進められた。今後は、蜂巣・井口研究室が中心となって実測が行われ、温熱環境とエネルギー消費の関係が検証される予定となっている。

https://www.city.kitaakita.akita.jp/kyouiku_bunka_sports/bunkazai/jyomon-kan.html

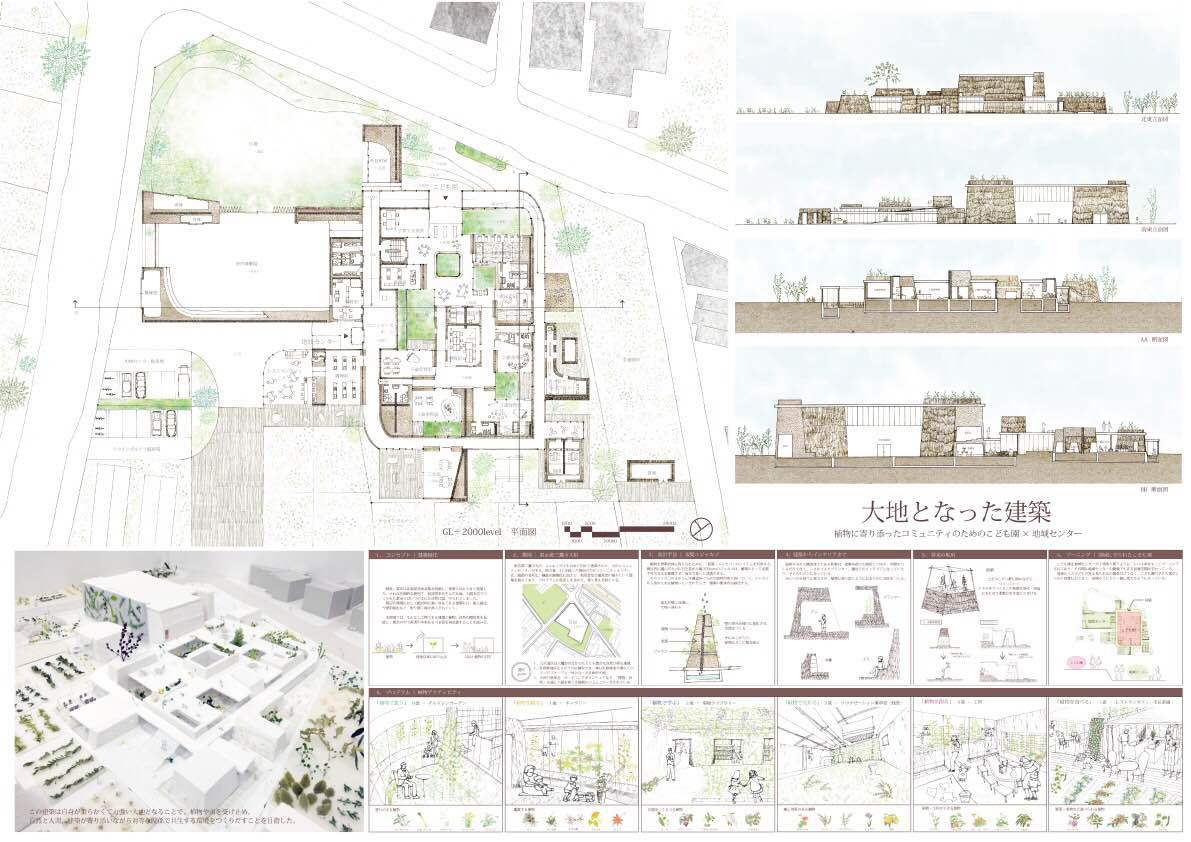

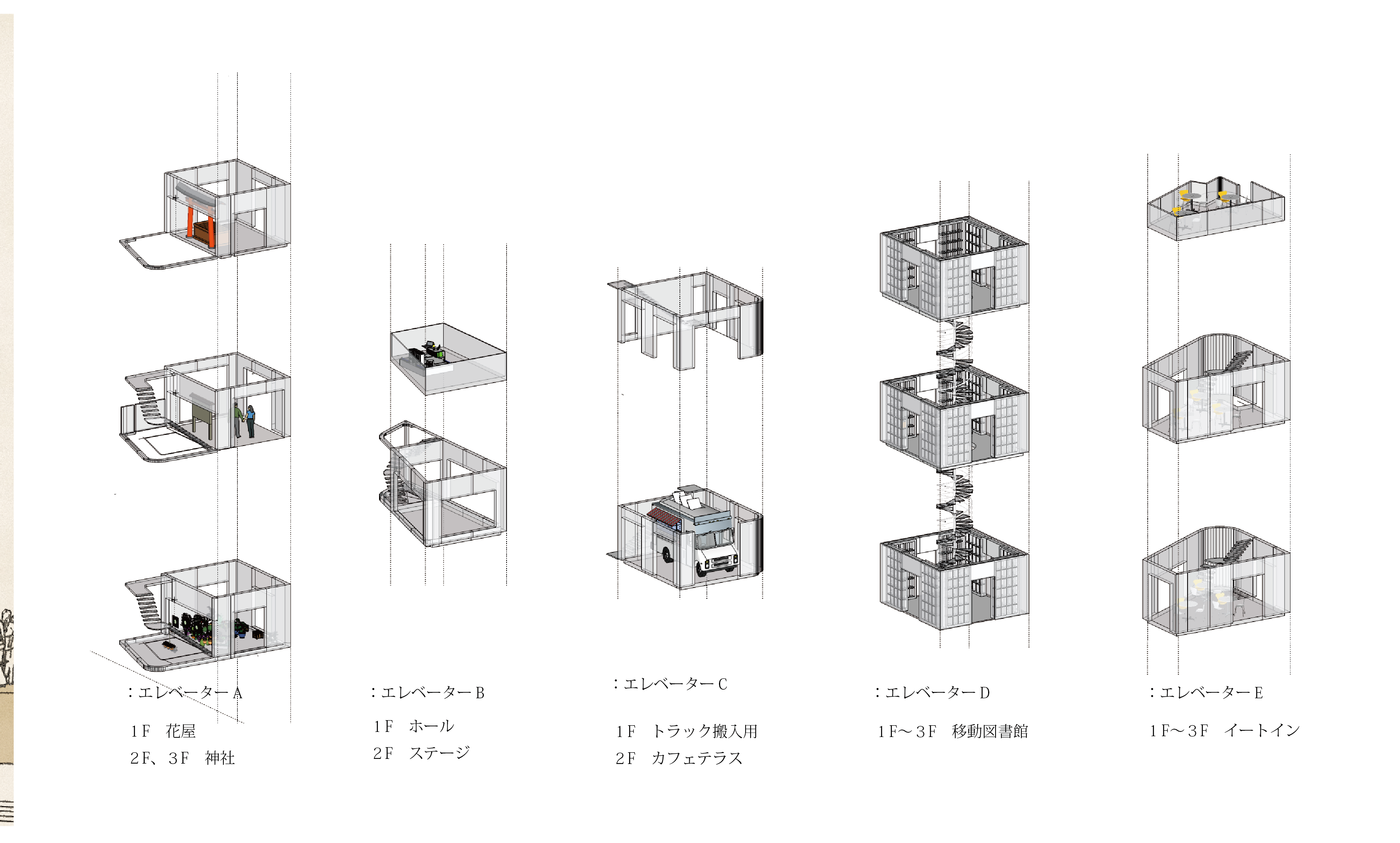

「赤レンガ卒業設計展2016(主催:赤レンガ卒業設計展実行委員会)」において、建築学科4年の太田みづきさん(今村研)の作品「大地となった建築」が加茂紀和子賞、森田秀一さん(古澤研)の作品「建築が動く時-エレベーターの再評価による可変型建築-」が松田達賞を受賞、を受賞した。本展は、関東の建築系学生による卒業設計を集め、展示、公開審査を行うイベントで、16大学19学科からおよそ270作品が出展された。3月27日に行われた公開審査では、グランプリ1点と6名の審査員それぞれの名前を冠した賞が送られた。

http://akarengadiploma201.wix.com/adc2015

太田みづきさんの作品「大地となった建築」

森田秀一さんの作品「建築が動く時-エレベーターの再評価による可変型建築-」

http://ninaite-ikusei.jp/tabid/159/Default.aspx

http://www.artunion.co.jp/design

http://www.dentoumirai.jp

http://alumi.st-grp.co.jp/kenchiku/

宮里直也准教授が関文夫教授(土木工学科)らと設計監修した、日本初の総合災害警備訓練施設が、近畿管区警察学校(大阪府堺市)内に完成した。この訓練施設は、広域災害時の警察官の救助能力を向上させることを目的としており,従来とは異なる総合的な災害訓練施設として、倒壊家屋を想定した地震ゾーンをはじめとする12施設が設計された。開所式には警察庁の金高雅仁長官が出席し、近畿管区警察局の佐々木真郎局長から感謝状が贈呈された。

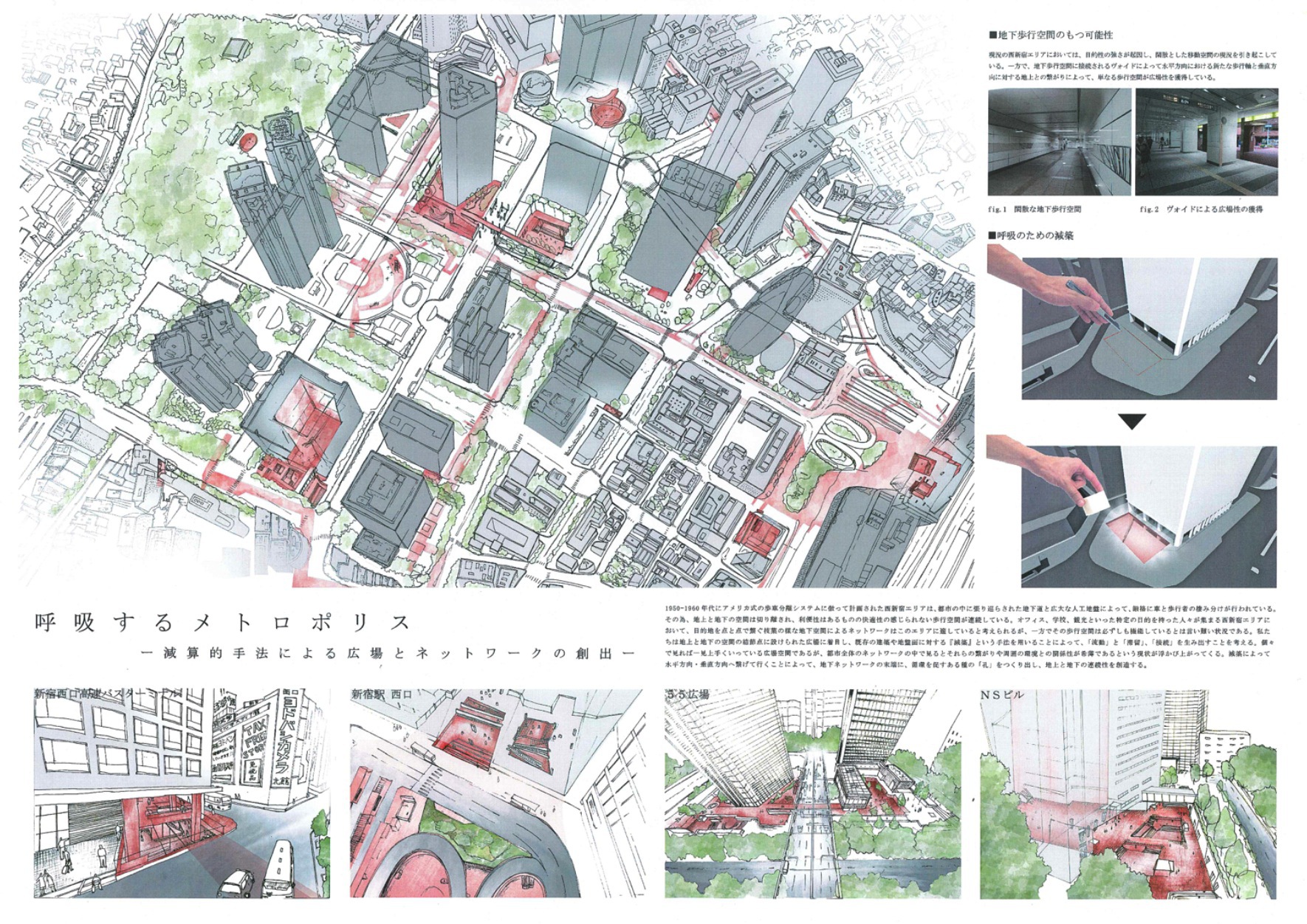

全国の大学院修士課程学生を対象に、実社会の現実の問題に対して、都市・建築デザインの観点からの提案を募るプロポーザル・デザイン・コンペティションの第1回が新宿副都心の再生をテーマに実施され、今村研究室チーム(土屋伸吾君、清水亮輔君、小関真子さん、中辻千尋さん、佐藤累君、奈良橋佳洋君、波多腰渉君(全員大学院1年生))が作品「呼吸するメトロポリス-減算的手法による広場とネットワークの創出-」によって優秀賞を受賞した。なお、優秀賞は最優秀賞に次ぐ第2位で、今回の応募総数は10点であった。本コンペの主催は、大学院教員からなる修士課程学生プロポーザル・デザイン・コンペティション実行委員会と株式会社 総合資格が行っている。

公益社団法人 日本建築家協会が主催し、千代田区が後援した「千代田区を舞台にした学生作品展2015」が2015年11月19日から21日まで千代田区役所区民ホールにて開催され、野下啓太君(今村研)の「知の縦列」、太田みづきさん(今村研)の「にぎわい坂」、稲葉来美さん(佐藤光彦研)の「400年の時を繋ぐ道」(上写真)(いずれも4年生)が展示されるとともに、他大学の学生作品とともに、発表・トークセッションがなされ好評を得た。

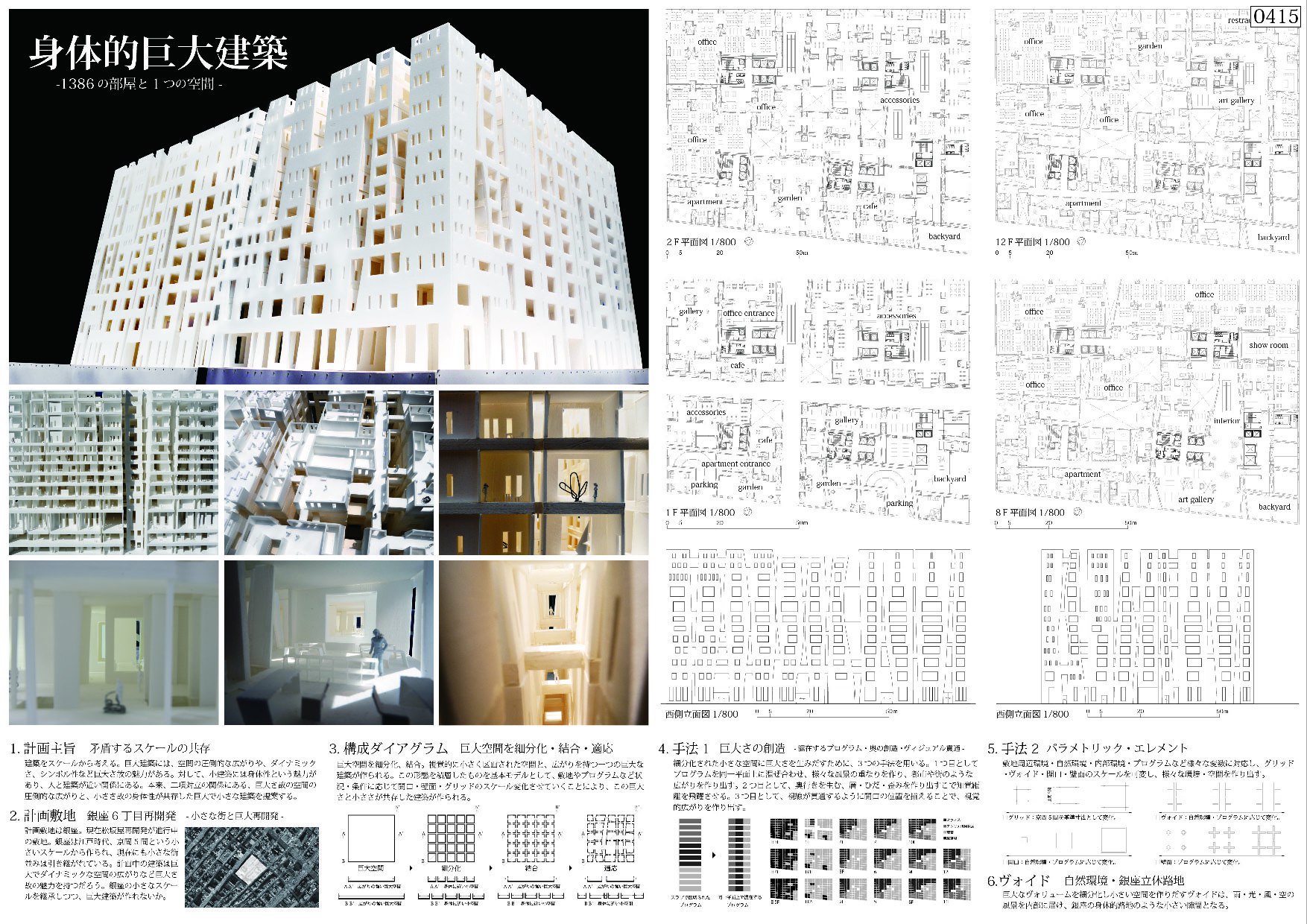

「第17回シェルターインターナショナル学生設計競技2015」(主催:シェルター)において、建築学専攻1年生の齊藤佑樹さん(佐藤光彦研)の作品「身体的巨大建築1386の部屋と1つの空間」が入賞を受賞した。テーマは「自由な建築」。応募総数199作品(国内77作品・海外122作品)から、入選6作品に選抜され、最優秀賞1点、優秀賞2点に次ぐ入賞3点に選ばれた。

http://www.shelter.jp/compe/

「2015年度日本建築学会大会学術講演会」(主催:一般社団法人日本建築学会)において、建築学専攻1年生の笹田寛さん(地盤基礎研)が、研究論文「グルコン酸系分散剤による地盤改良体の品質改善に関する研究室内配合試験に基づく強度のばらつき検討」の発表によって、「基礎構造部門若手優秀発表者」に選出された。これは日本建築学会年次大会の基礎構造に関するセッションで優れた発表を行った30歳未満の学生・社会人・研究者を対象とするもので、今年度は5名が選出された。

「第50回地盤工学研究発表会」(主催:公益社団法人地盤工学会)において、建築学専攻2年生の宮澤翔さん(地盤基礎研)が、研究論文「累積塑性ひずみエネルギーを用いた液状化による沈下量の検討」の発表によって、「地盤防災地震液状化」セッションの「優秀論文発表者賞」を受賞した。これは今後の地盤工学分野を担う若手技術者および若手研究者の活性化、研究意欲の向上を目的としたもので、各セッションの座長から推薦された35歳以下の発表者が対象となり、今回は149名が受賞した。

岡田研究室が開発した耐震シェルターが、千葉県佐倉市のケーブルテレビCABLENET296の番組「296ニュース」で取り上げられた。番組内の特集「命を守る小さな避難所」において、大規模な工事を必要としない木造住宅向けの耐震シェルターの概要や過去に行った実験の様子などが紹介された。なお、放送は10月26日から11月1日までで終了。

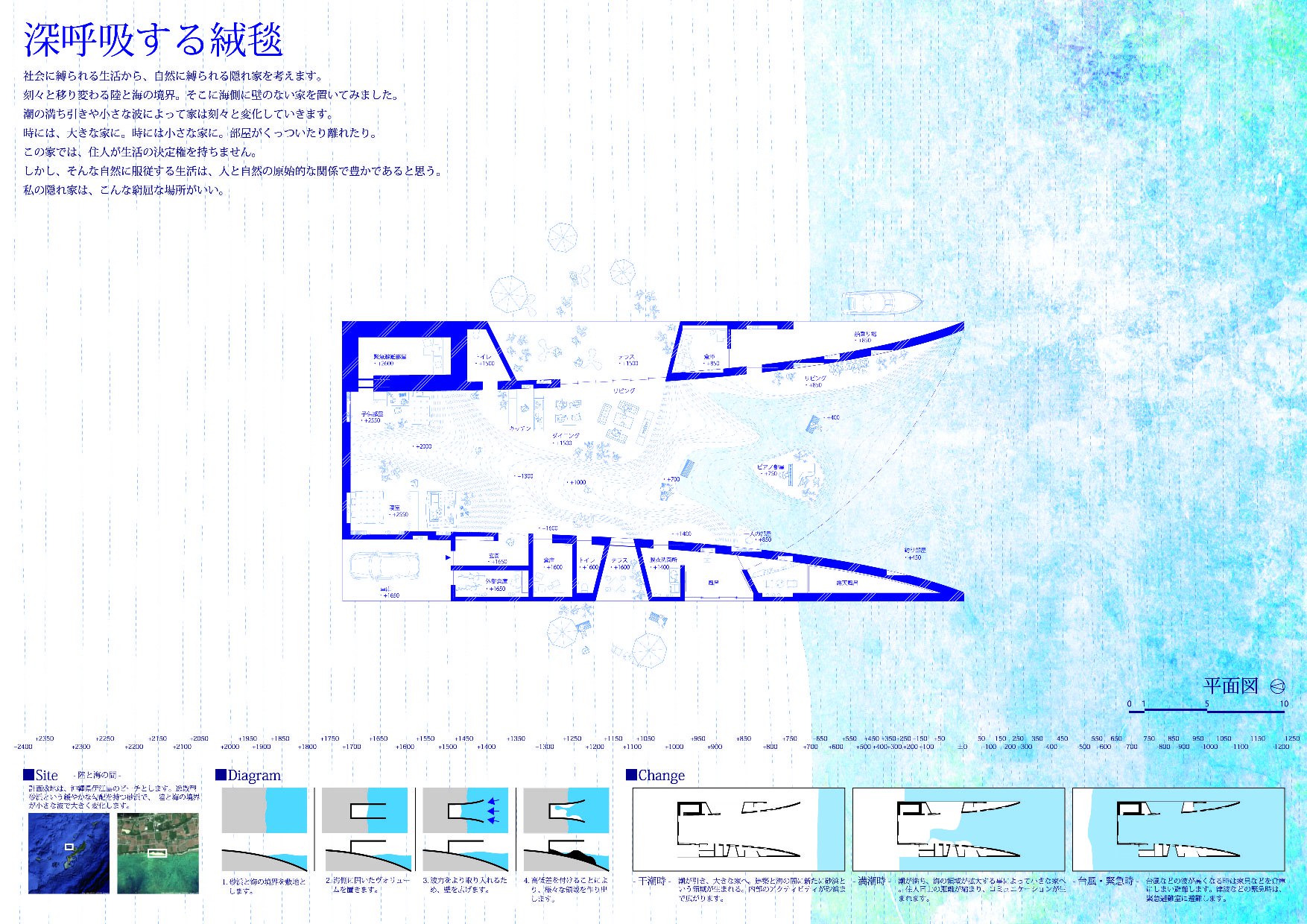

「第7回ハーフェレ学生デザインコンペティション2015」(主催:ハーフェレジャパン)において、建築学専攻1年生の齊藤佑樹さん(佐藤光彦研)の作品「深呼吸する絨毯」(上写真)が入選・五十嵐賞を受賞した。テーマは「私の隠れ家 My Secret Hiding Place」。応募総数287点の中から、最優秀賞1点、優秀賞1点、特別賞・3位1点に次ぐ賞として、3名の審査員がそれぞれ1点を選出した。

http://www.hafele.co.jp/jp/news-and-events/16135.aspx

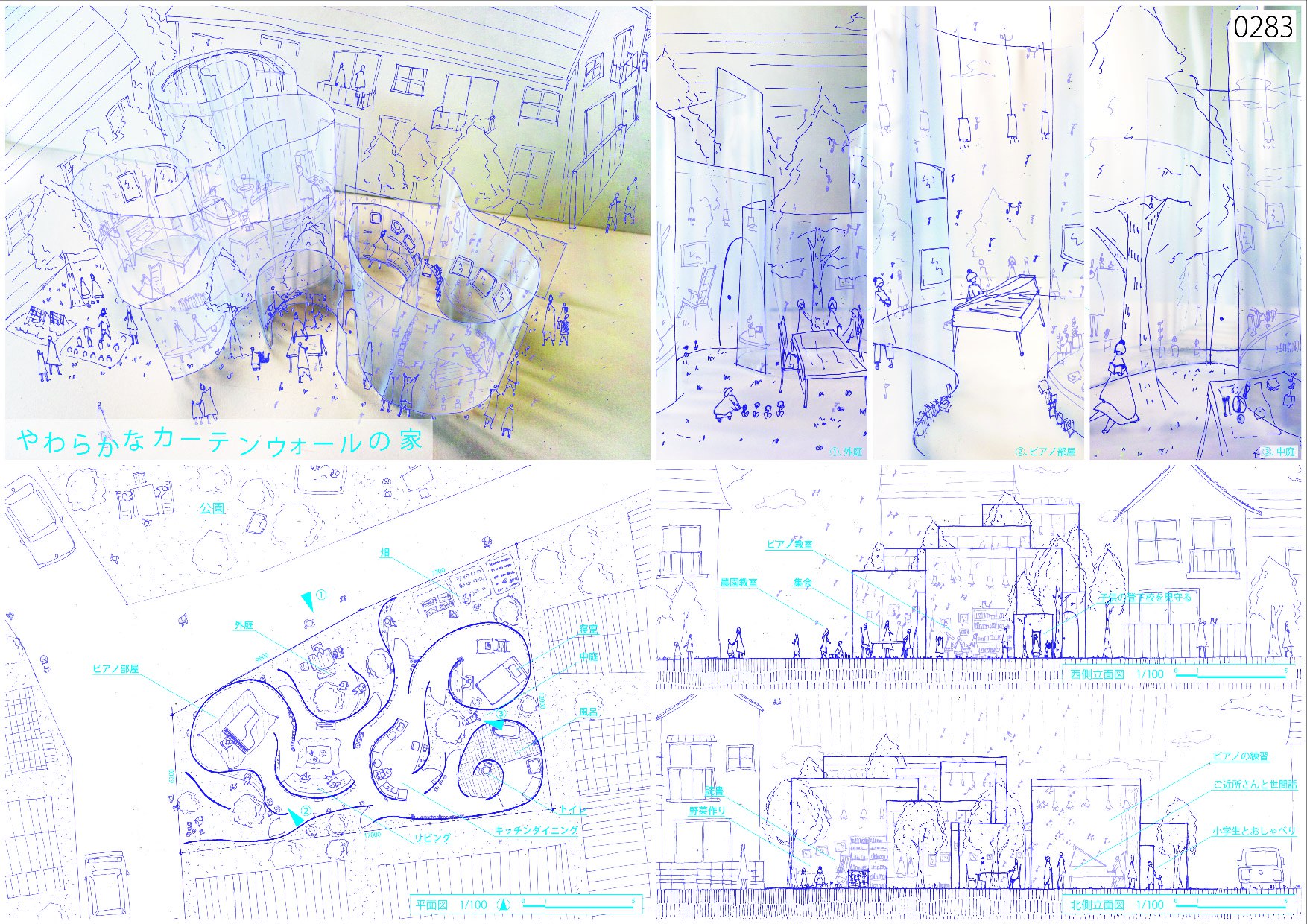

「第9回全日本学生建築コンソーシアム住宅設計コンペ2015」(主催:全日本学生建築コンソーシアム)において、建築学専攻1年生の齊藤佑樹さん(佐藤光彦研)の作品「やわらかなカーテンウォールの家」が佳作を受賞した。テーマは「母の家身近な高齢者の1人住まいを考える」。最優秀賞1点、優秀賞3点、特別賞3点に次ぐ佳作23点に選ばれた。全日本学生建築コンソーシアムは、住宅業界全体の活性化と発展、未来の住宅の模索などに貢献し、一般社会と学生の思考や技術の交流を高めることを目的とした学生団体。

http://www.jacs.cc/

11月16日(月)から2016年1月27日(水)まで、「アーキニアリング・デザイン凱旋展2015in日大CST」(主催:日本建築学会、共催:日本大学理工学部)をお茶の水校舎1、2階ロビーにて開催する。併せて,フォーラム、ミニフォーラムを実施する。アーキニアリング・デザイン展は、ArchitectureとEngineering Designとの融合・触発・統合をテーマに選ばれた古今東西の名作・話題作を、学生たちの手で製作された150点余の模型を中心に展示。2008年からはじまり、日本11会場、台湾2会場、中国5会場を巡回してきた。日本建築学会の実行委員として、斎藤公男名誉教授、佐藤慎也准教授、宮里直也准教授が参加している。佐藤慎也准教授は展示デザインも担当している。

詳細・フォーラムの申し込みは以下の日本建築学会ホームページを参照。

https://www.aij.or.jp/index/?se=eventlist&ac=view&id=1284

2015年11月28日に日本大学理工学部「ホームカミングデー」を船橋校舎にて開催します。開催の趣旨並びに、当日の案内状はをご覧ください。

大川三雄教授がTV「美の巨人たち」10月3日放送「特集:渡辺仁 銀座「和光」」に出演します。また、10月28日には、BS JAPANにて再放送が予定されています。

・テレビ東京 10月3日(土) 22:00~22:30

・BS JAPAN 10月28日(水) 23:00~23:30

二瓶士門助手がディレクターを務める「マンションのランニングコストの見える化(業界初のマンションにおける環境性能を住戸ごとのランニングコストで表示する『新しい評価軸による見える化』と社内ものづくり改革システム)」が、「2015年度グッドデザイン賞」(主催:公益財団法人日本デザイン振興会)の「グッドデザイン・未来づくりデザイン賞(経済産業省商務情報政策局長賞)」を受賞した。マンション生活に必要となるランニングコストを明確に示す手法の提案として、今後の商品開発に結びつくものとして共同開発を行った企業が受賞対象となった。事業主体は、三菱地所レジデンス株式会社+株式会社メックecoライフ。二瓶助手は、環境性能の評価、新たな軸の提案などシステムを主体的につくりあげた。

なお、2015年度グッドデザイン賞は、3,658件の候補に対して、1,337件が受賞し、そのうちのベスト100に選出されたうえで、「未来づくりデザイン賞」は、大賞1件、金賞18件に次ぐ賞として17件が選ばれた。

https://www.g-mark.org/activity/2015/results.html

http://www.g-mark.org/award/describe/43177

「第12回お茶の水アートピクニック」(主催:お茶の水茗溪通り会)が、10月10日(土)、11日(日)に、JR御茶ノ水駅前の茗溪通り、仲通り、紅梅通りを中心に開催された。そこに、建築学専攻大学院1年生の川崎容揚さん(佐藤光彦研)、川田実可子さん(古澤研)、中辻千尋さん(今村研)、石川卓実さん(山﨑研)、建築学科3年生の赤城侑真さんの5名が参加し、子供向け建築ワークショップ「まちの中から実ぃ~つけた!!」を実施した。

このワークショップは、子供たちにまちなかにある身の回りの模様を探してもらい、フロッタージュという手法で模様を写し取って「実」をつくり、段ボールで作成した木に取り付け発表するという子供たちの主体性を育むもの。10日に参加した親子は、のべ約200名と大変賑わったが、11日は降雨のために残念ながら中止となった。なお、本ワークショップの企画・運営協力には、建築学科卒業生の中田弾さん(一般社団法人 D&A Networks 代表理事)が参加している。

http://www.kanko-chiyoda.jp/tabid/2187/Default.aspx

「第31回2015釜山国際建築大展(国際アイデアコンペティション)」(主催:韓国建築家協会釜山建築家会+日本建築家協会近畿支部)において、建築学専攻1年生の中辻千尋さん(今村研)による作品「Yanaka's way and string of home」が金賞を受賞した。韓国・釜山市で1次審査、2次審査が行われ、1次提出作品202点から3次審査8名に進んだ日本人2名、中国人2名、韓国人4名の中で大賞1名(中国人)に次ぐ金賞2名に選ばれた。

http://www.jia.or.jp/kinki/pickup/6267.html

「建築新人戦2015」(主催:建築新人戦2015実行委員会)において、建築学科3年生の成潜魏さんによる作品「浮遊する森」(3年前期「建築設計Ⅳ」の課題「南青山コンプレックス」)が8選(第5位)に選出された。これは大学などの教育機関で取り組まれた設計課題作品を対象にするコンテストで、本年が7年目。応募総数は577作品で、最優秀新人賞1名、優秀新人賞3名に次ぐ選出となった。なお、BEST100には、3年生の赤城侑真さん、2年生の松田麻未さんも選ばれている。

http://554c24c85f15be3.lolipop.jp/

「浮遊する森」

根上彰生教授、宇於崎勝也准教授がアドバイザーを務める、千葉県船橋市の「ふなばし森のシティ」における住民と企業の協働組織「森のシティ自治会」が、「2015年度グッドデザイン賞」(主催:公益財団法人日本デザイン振興会)を受賞した。住民によるサスティナブルなコミュニティ育成のためのプラットフォームとして、自治会が受賞対象となった。事業主体は、森のシティ自治会(森のシティ街づくり協議会)+野村不動産株式会社+三菱商事株式会社。

ふなばし森のシティは総開発面積17haの複合再開発で、2013年に住民と企業が住みよい街を目指して話し合う場として「森のシティ街づくり協議会」が設立された。住民の発意により、2015年に船橋市の自治会として登録、「森のシティ自治会」となった。

根上教授と宇於﨑准教授は、街づくり協議会設立以前の2012年から、本地域のコミュニティ形成活動のアドバイザーを務めている。

なお、2015年度グッドデザイン賞は、3,658件の候補に対して、1,337件が受賞している。

http://www.g-mark.org/award/describe/43242?token=96qEV0KsLV

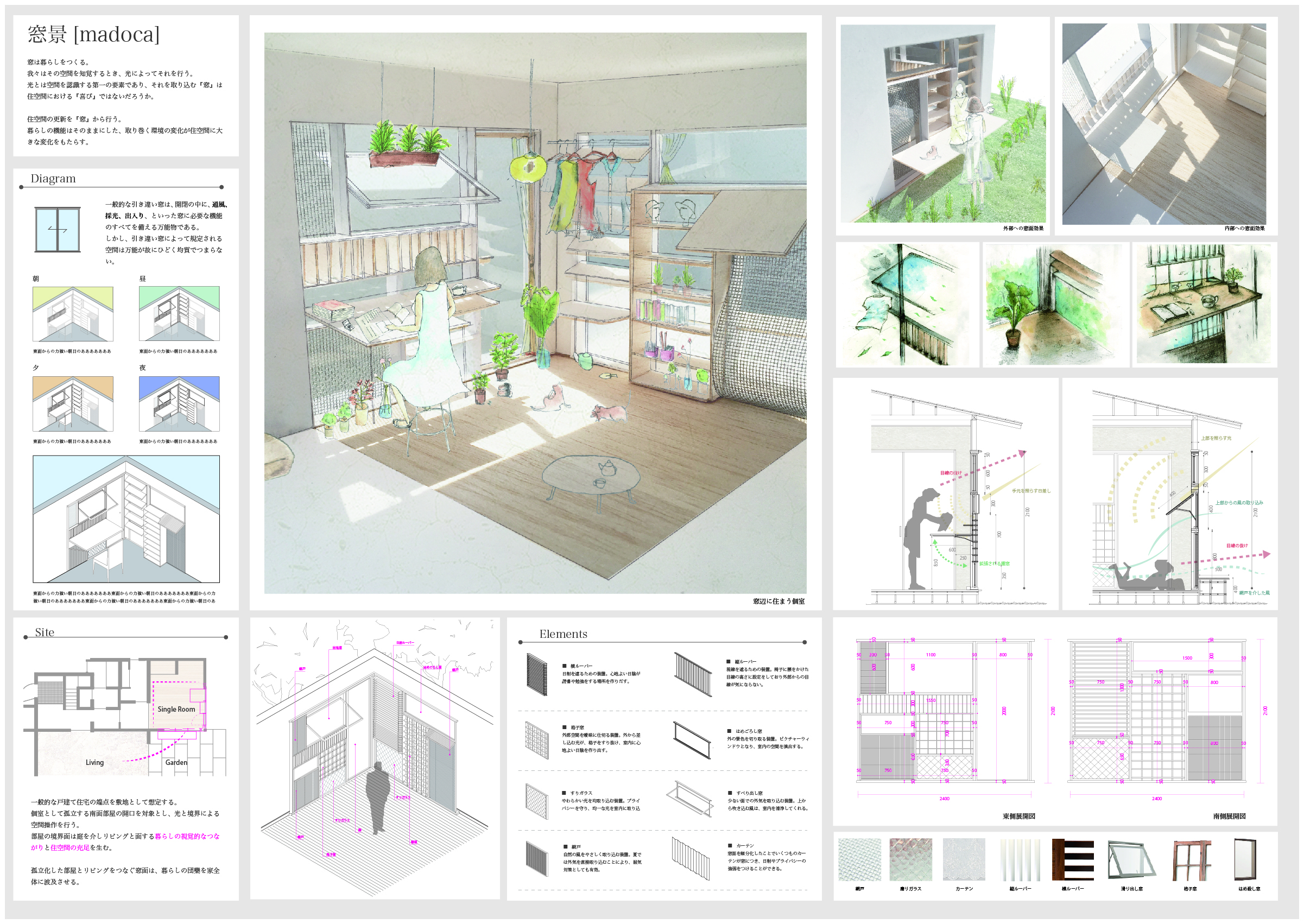

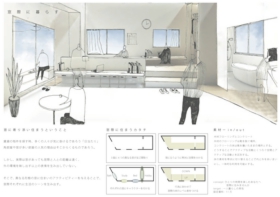

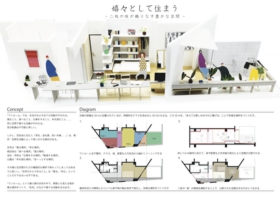

「第2回ラ・アトレ学生実施コンペ2015」(主催:株式会社ラ・アトレ)において、建築学専攻1年生の小川ルビさん(佐藤光彦研)、小関眞子さん(今村研)による作品「窓に暮らす」がゴールド賞(最優秀賞)を受賞した。これは、「すむ+かたち」をテーマに、東京都世田谷区にある賃貸マンションの1室の改修に対する提案が募集されたもので、ゴールド賞に選ばれた作品の応募者は、改修プロジェクトチームの一員として実施デザインを担当する。他に、建築学専攻1年生の西島修吾さん、敦賀谷俊さん、村田晧平さん、建築学科4年生の小林拓生さん、小山恭史さん(以上、佐藤光彦研)による作品「嬉々として住まう二枚の板が織りなす豊かな空間」がブロンズ賞と原田賞(審査委員長である原田真宏氏による賞)とアトレ賞(審査員である脇田社長による賞)を受賞した。1次審査通過作品8点のプレゼンテーションが行われて各賞が決定され、ブロンズ賞はシルバー賞1点に次ぐ賞として6点が選ばれた。

http://www.sumu-katachi.com/news/

右:小川ルビさん、小関眞子さんによる作品「窓に暮らす」

左:西島修吾さん、敦賀谷俊さん、村田晧平さん、小林拓生さん、小山恭史さんによる作品「嬉々として住まう二枚の板が織りなす豊かな空間」

「JCDインターナショナルデザインアワード2015」(主催:一般社団法人日本商環境デザイン協会)において、古澤大輔助教(籾山真人氏(株式会社リライトデベロップメント)と共同)による建築作品「中央線高架下プロジェクト コミュニティステーション東小金井/モビリティステーション東小金井」が金賞を受賞した。本賞は商環境を中心とする空間デザインの顕彰を目的に、1974年から公募形式ではじめられたものであり、2003年からは公募対象がアジア地域まで拡げられている。2015年は、国内421点、海外91点の計512点の応募があり、金賞は大賞(該当作品なし)、準大賞3点に次ぐ賞として4点が選ばれた。

http://www.jcd.or.jp/designaward_2015/

「黄金町バザール2015 空間デザイン公募」(主催:黄金町エリアマネジメントセンター)において、佐藤慎也研究室による作品「黄金劇場」が次点に選出された。これは、横浜市黄金町で開催されるアートプロジェクト「黄金町バザール」において、まちに必要とされる機能を加えるために5つの既存空間に対する提案が募集されたもの(全応募61点)。アーティスト・クリエーターのレジデンススペースへの提案(応募8点)に対し、最優秀者に次ぐ作品として選ばれた。

http://koganecho.net/koganecho-bazaar-2015/machiproject/machiproject01.html

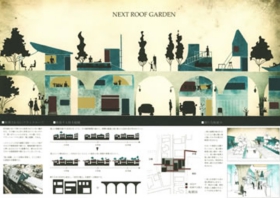

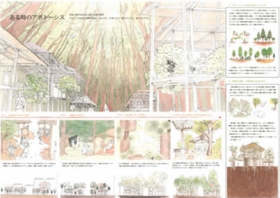

「第2回POLUS学生・建築デザインコンペティション」(主催:ポラス株式会社)において、建築学科4年の洞口由宇さん(佐藤光彦研)による作品「NEXT ROOF GARDEN」が入選(3等)、建築学科3年の赤城侑真さんと望月美那さんによる作品「ある時のアポトーシス」が佳作を受賞した。テーマは「時のかさなり」。応募総数448点から選ばれたもので、入選は最優秀賞、優秀賞に次ぐ賞として3点が選ばれた。また、佳作は優秀・入選作品5点に次ぐ6組が選ばれた。

http://www.kenchiku.co.jp/polus

左:洞口由宇さんによる「NEXT ROOF GARDEN」

右:赤城侑真さんと望月美那さんによる「ある時のアポトーシス」

「第38回学生設計優秀作品展」(通称:レモン展)の特別企画「Portfolio Review2015」において、建築学科4年の稲葉来美さん(佐藤光彦研)が「冨永美保賞」、尾崎健さん(同)が「刈谷悠三賞」、小山恭史さん(同)が「古澤大輔賞」を授賞した。審査員賞は最優秀賞に次ぐもので4名が選ばれた。

https://www.facebook.com/LEMON38th

神田順特任教授が「平成26年度日本風工学会学会賞(功績賞)」を受賞した。本賞は日本風工学会および風工学の発展に関する顕著な功績をなしたと認められる者に授与され、功績名は「耐風構造学の研究および教育に関する功績」である。耐風構造学において、 風荷重モデルの体系化および建築物の強風に対する性能設計の道筋を示し、さらに長年にわたる風工学の研究・教育に関する功績を認められての受賞である。

http://www.jila-zouen.org/annualmeeting/3439

http://www.kumamoto.med.or.jp/hall/index.htm

所 義登 くん(M1/ 地盤基礎研)の論文「中空ねじりせん断によるセメント改良粘土の力学特性―セメント系固化材の種類の影響―」が、第 49 回地盤工学研究発表会において、「優秀論文発表者賞」を受賞した。

吉沢 彬成くん、中田有紀さん(M2 /今村研) による作品「小さな住処と大きな広がりの家」 が「第1回 POLUS- ポラス - 学生・建築デザイ ンコンペティション」(応募総数 458 件)で上 位 5 選に入賞した。

渡辺 裕貴くん(M2 /今村研)、近藤正和くん (M2 /佐藤光彦研)、西明慶悟くん(M2 /山﨑 研)、平野雄一郎くん(M2 /佐藤慎也研)の4 名の作品が、「キルコス国際建築設計コンペテ ィション 2013」(応募総数 339 件)で、椎名英三賞 佳作に入選した。

「第2回大東建託 賃貸住宅コンペ」(主催/大東建託)において、山井翔太くん 、奥富大樹くん( 山中研 M1)、杉本将平くん(2011年度卒/工学院大学大学院) による「借具のある暮らし」が審査員特別賞、森田秀一くん、小杉真一郎くん、 宇田百孝くん(3年生)による「私から大家さん、そして都市へ」が学生特別賞を受賞した。 コンペのテーマは「新たな賃貸を考える」。建築 家の小泉雅生氏、五十嵐淳氏、鍋島千恵氏らが審 査員を務めた。新たな「賃貸住宅」を考えるとい うテーマに対し、557 点の応募があった。

「第9回ダイワハウスコンペティション」にて、今村研究室ゼミ生3年生の清水亮輔くん、敦賀谷俊くんが佳作を受賞した。コンペの表彰式が、11月13日に行われる。

http://www.daiwahouse.co.jp/compe/9th/index.html

田嶋和樹助教が「2013年日本コンクリート工学会賞(奨励賞)」を受賞した。受賞論文は「鉄筋コンクリート構造物の地震損傷評価体系の構築に関する基礎的研究(総合題目)」であり、2011年1月から2012年12月までの間に掲載された3編の論文がコンクリート工学の向上に貢献する優秀な論文として認められた。

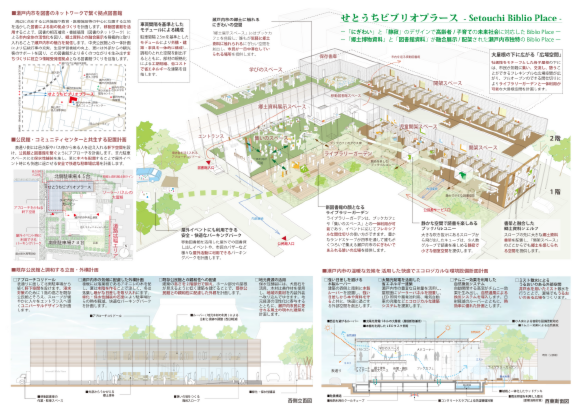

7月に行なわれた「新瀬戸内市立図書館プロポーザル」で「今村雅樹アーキテクツ+今村研究室」の案が最終5案に選ばれ、公開審査で住民達を前にプレゼンテーションを行った。ランドスケープは山崎誠子短大准教授が協力した。

横河健教授が設計した「桜井邸/多面体の屋根 館山」が、第19回千葉県建築文化賞(景観上優れた建築物部門)を受賞、「THE TERRACE / Park Side Cafe」が、第6回横浜・人・まち・デザイン賞(まちなみ景観部門)を受賞した。

「レモン展Portfolio Review2013」で、建築学科4年生の江﨑桃子さん、行徳美紗子さん、小島弘旭くん3名が各賞を受賞した。Portfolio Reviewとは「レモン展(学生設計優秀作品展)」の学生ワーキンググループが主体となり、レモン展の会期に合わせて同会場で開催する学生企画。個人の制作物や活動記録をまとめたポートフォリオ(作品集)が募集され、選ばれたものは会場にて展示され、さらに審査員によって審査されるというものだ。今年のテーマは「まだ見ぬ自分」。昨年から引き続き、建築だけではなく、服飾・プロダクト・グラフィックなど、様々な分野からの作品が集まった。

石森祥多さん(渡辺研)、市川恵理さん(山﨑研)、番屋陽平さん(佐藤光彦研)、矢嶋宏紀さん(山中研)建築学専攻M1、4名による作品「伸縮するDENによる空き教室の空間リノベーション」が、「住空間ecoデザインコンペティション -Real Size Thinking-」で最優秀賞を受賞した。このコンペティションでの最優秀賞の受賞は本学としては3年連続となる。毎年、大学院の「建築設計演習」として取り組んでおり、そのほかにも「入賞」1点、「協賛企業賞」2点も受賞した。

応募者がそれぞれの視点でエコについて考え、2.4m×2.4m×2.4mの中で表現するコンペで、入賞者は、1/1を自分たちで制作する。

最優秀賞を受賞した石森さんたちは、少子化による学校の空き教室の増加をテーマとし、伸縮するデンを配置する事で7m×7mの空き教室空間をリノベーションし、子供たちでにぎわうポジティブな場へと変換させるものを提案。そのプロセスとコンペの面白さについて代表として番屋さんにお話をうかがった。

「リアルサイズで表現するということで、空き教室の現状を見ることと、現場の先生方のに意見を聞きたいと考え、小学校の現場調査に訪れました。そのことにより、2次審査からさらに、作品を発展させていくことができました。

最も大変だったのはコストの問題。1/10の模型をそのまま1/1のモックアップにしようとすると簡単に予算をオーバーしてしまう。しかし、予算という制限によって余計な部分を省くことができ、案の精度が上がりました。

これまで体験してきたアイデアコンペは基本ボードを提出し、パワーポイントで発表するものがほとんどでした。しかし、今回のコンペは身体を動かすことで様々の人たちとの接点ができたり、1/1をセルフビルドでつくることで、賞以上のものを得ることができました。

僕が感じるコンペに参加する楽しみは、将来こうなったらいいなというビジョンを描くこと。学生で代のアイデアコンペは社会に対して問いかけるアイデアを出し、評価される最初の機会だと思います。また、同じテーマを違うアプローチで考えた他の参加者たちとアイデアや批評を共有することも楽しみの一つです。」

第2回リノベーションアイデアコンペ(審査員:馬場正尊、三浦展ほか)にて、大学院生の武久忠正さん(建築学専攻M1/横河研究室)が、最優秀賞を受賞した。

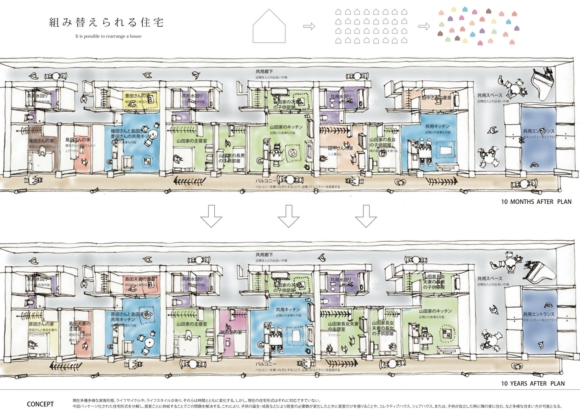

テーマは、「リノベーションによる、新しい住み方」。ストック活用に合わせて、具体的な新しい住み方やそれを実現するコミュニケーションの仕組みが求められた。武久さんは、間取りの組み替えによって、住宅とコレクティブハウスやシェアハウスとの間で、さまざな世帯が定住できるサスティナブルな集合住宅を提案した。

「二次審査の公開プレゼンで は A1 ボードや模型、パワーポイントの提出を求められ、とても大変でした。公開審査では、他の作品の方がよく見えたりしますが、そういった場面でも自分の作品に自信を持つことが良い結果に繋がりました。 これまで自分が学んできたことを整理・分析・ 体系化する、その上に新たな提案や発見があるのだと改めて気付かされました。

数年後に僕たちは必ず社会に出るので、それまでに学内だけでなく外に積極的に出て自分の実力を知る必要がある。 その手段の一つとして、コンペへの参加は、学外の学生や社会人と争い、今の自分の実力を計ることができる貴重な機会だと思います。最前線で活躍する審査員の方々に意見をいただけることも刺激的です。だから、まだ参加したことのない人もコンペに一度参加することをオススメします。がんばった結果として、表彰されるだけではなく、賞金がもらえることもコンペの醍醐味なのかもしれません。」

西沢大良氏(建築家/西沢大良建築設計事務所)、安東陽子氏(テキスタイルコーディネーター・デザイナー/安東陽子デザイン)、猪熊純氏(建築家/首都大学東京助教/成瀬猪熊建築設計事務所)をゲストクリティックに招き、学部生の前期課題の優秀作品に対する公開講評会「SUPER JURY 2012」が10月6 日(土)に、駿河台キャンパス1号館151教室にて行われた。

これは主に前期設計課題の優秀作品を全学年一堂に集め、講評会を行うもの。学部2年生から4年生までの設計課題優秀作品19作品の本人による発表と、ゲストクリティッ クと非常勤講師による講評会が行われた。ゲストクリティック3名と非常勤講師有志として複数名にご参加いただき、モデレーターを佐藤光彦教授が務めた。 講評会後は授賞式を兼ねた懇親会が行われ、各賞にはゲストクリ ティック3名とモデレーターの名前がつけられ、今年は最優秀賞と優秀賞各1作品が選出された。

☆最優秀賞:山本友梨香(建築学科3年)「新お茶の水小学校」(北岡伸一先生指導)

☆優秀賞:星衛・落合俊行・中島奈津実(建築学科4年)「渋谷東急および渋谷駅の再構築」(若松均先生ユニット)

☆西沢大良賞:三浦太一(建築学科2年)「住宅」(関本竜太先生指導)

☆安東陽子賞:宮本悠平(建築学科3年)「まちのライブラリー」、(関野宏行先生指導)

☆猪熊純賞:西島修悟(建築学科2年)「住宅」(佐藤文先生指導)

☆佐藤光彦賞:森田秀一(建築学科2年)「パブリックスペース」(本間至先生指導)

空間構造デザイン研究室が「第29回全国都市緑化フェアTOKYO(9月29日〜10月28日)」の協力に対し、東京都より感謝状を授与された。本フェアは「緑ゆたかな街づくり」をテーマとして、全国の都市公園を巡回しながら年1回開催されており、本年は都内の6つの公園をメイン会場として行われた。

空間構造デザイン研究室は本フェアにて仮設のイベントスペースを浜離宮恩賜庭園および日比谷公園に提供し、各イベントスペースは、岡田研究室の学部4年生および大学院生の手によって各会場3時間程度で建方が行われた。日比谷公園には情報スペースとしてアルミと膜でできた多面体のドームを、浜離宮恩賜庭園には休憩スペースとして張力膜のテントが設置された。

重枝研究室大学院建築学専攻M1の加藤千晶さんが、卒業論文「長谷寺本堂建地割図を用いた本堂計画手法の解明に関する研究 江戸初期再建社寺建築の計画手法に関する一考察」で、2012年日本建築学会優秀卒業論文賞を受賞した。

3つの図面と1つの建築、

そこに秘められた設計プロセスの謎を紐解く。

加藤さんが奈良県桜井市にある長谷寺をはじめて訪れたのは、関西研修旅行のときだった。長谷寺本堂の迫力のある風貌に惹かれ、資料を調べていくうちに、興味深い事実に出会う。

現在の長谷寺本堂は慶安3年(1650)、徳川家光の寄進により再建されたもの。現状と同じ図面は残されていないが、その代わり、現状を形つくろうとする過程で書かれたと思われる計画案の図面が3案、残されていたのだ。加藤さんは、この3案が現状に対してどのような影響を及ぼしているかを辿ることで、当時の建造物におけるデザインのつくられ方を研究することにした。

研究の過程ではまず、3つの計画案それぞれが、どのようなコンセプトでデザインされたかを知るため、彫刻などの装飾や、細部の分析を行った。すると室町風、再建当時の慶長風、桃山風と3案それぞれの作風の違いが見えてきた。さらに調査を進めると、内部空間の計画においても、どの案も現状とは全く異なる計画となっていたことが判明した。建物の様式や造営方法を理解した上での研究が展開できたこと、さらに図面を用いた研究という新しさへの期待が、今回の受賞に繋がった。

加藤さんは現在、大学院修士前期課程の1年目。現在は徳川家光の寄進による他の建造物についての研究をはじめており、江戸時代の神社仏閣が人々にとってどのような存在であったか調べていきたいという。