02 CLASS授業や取り組み

日本大学理工学部建築学科の授業や取り組みについてご紹介します。

ワークショップや海外研修など、様々な体験学習の機会もご用意しています。

建築設計

建築設計の授業は2年生から4年生にかけて展開していきます。学年が進むにつれ徐々に課題の規模や難易度が高まっていきます。

毎回の授業は15-20人程度のユニットに分かれ、ユニットマスターとなる教員との密度の濃いエスキースによって進められます。また課題最後はユニットを超えた講評会が開催されます。

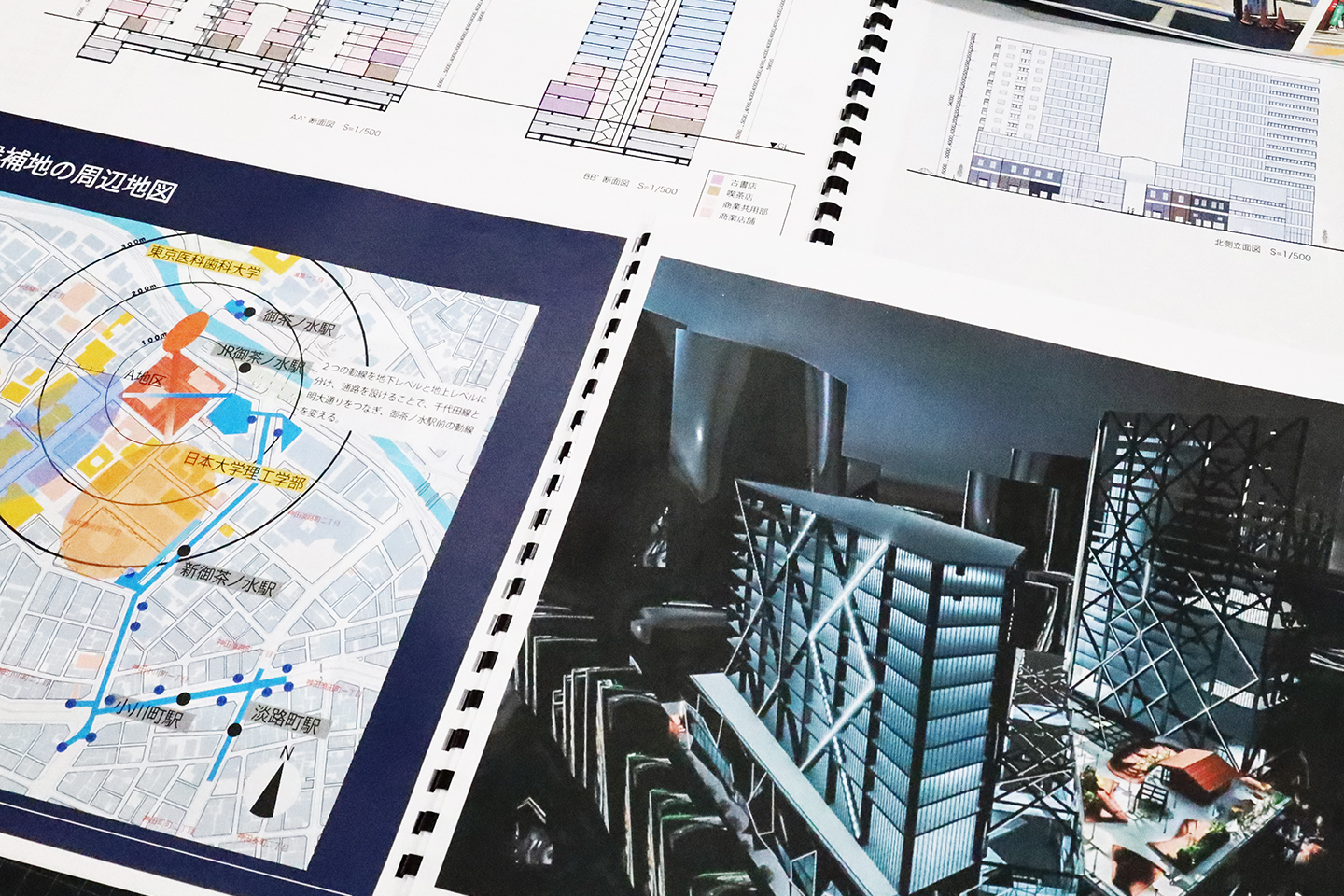

また、建築設計Ⅳ(3年後期)では、都市開発系課題があります。既存の土地・建物の権利者がいる状態で、エリアや開発用地などのリサーチを経て、超高層ビルなどの複合都市開発プロジェクトの開発構想、建築計画、事業計画などを建築設計と共に、グループ設計でつくりあげていきます。将来、都市計画、不動産・都市開発職を志す学生が主に受講しています。

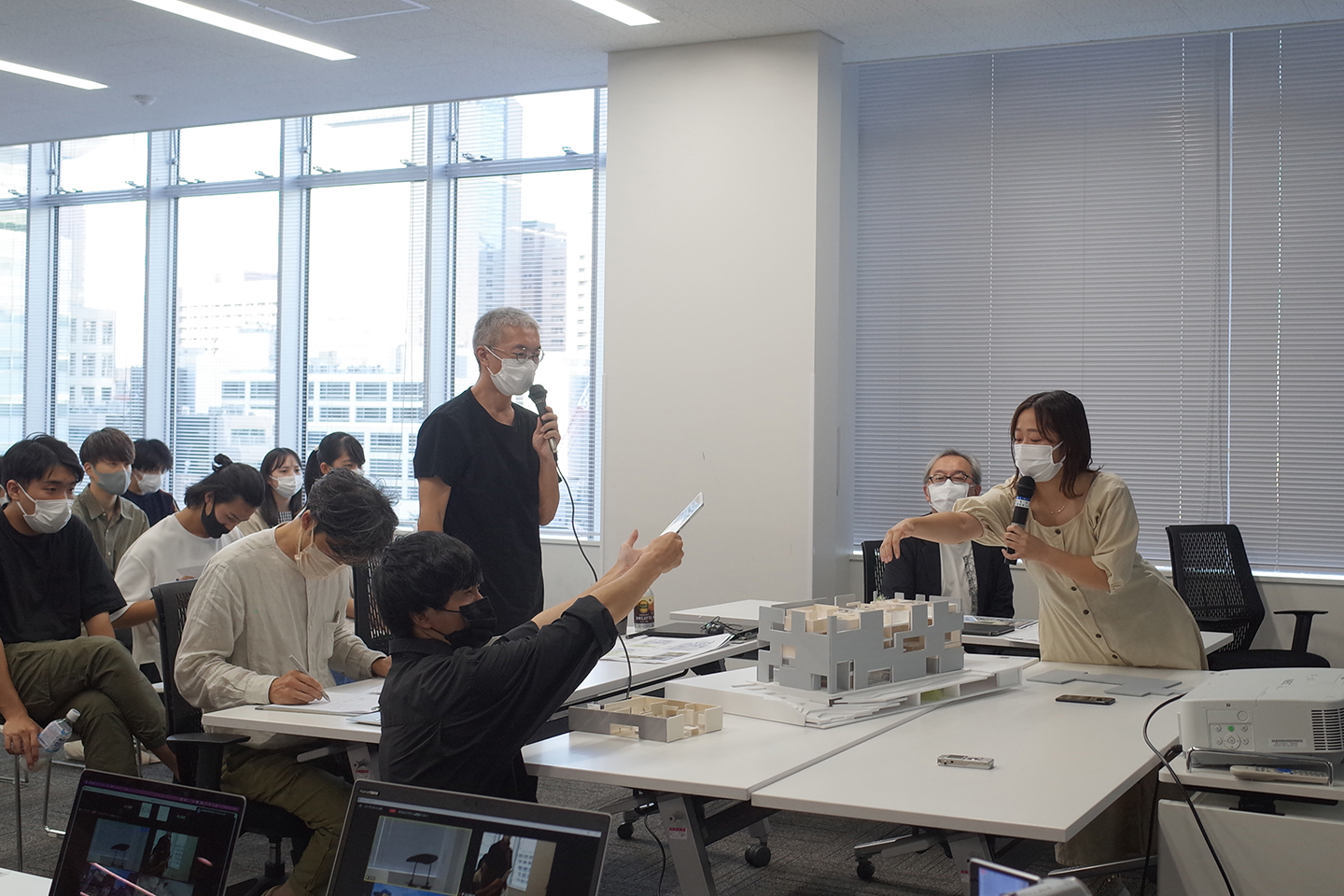

スーパージュリー

第一線で活躍する外部のゲストをお招きし、2年生から4年生まで学年を超えた優秀作品の講評会「スーパージュリー」を開催しています。

授業内とは異なる評価や議論が展開され、作品が選出された学生のみならず多くの学生の刺激となっています。

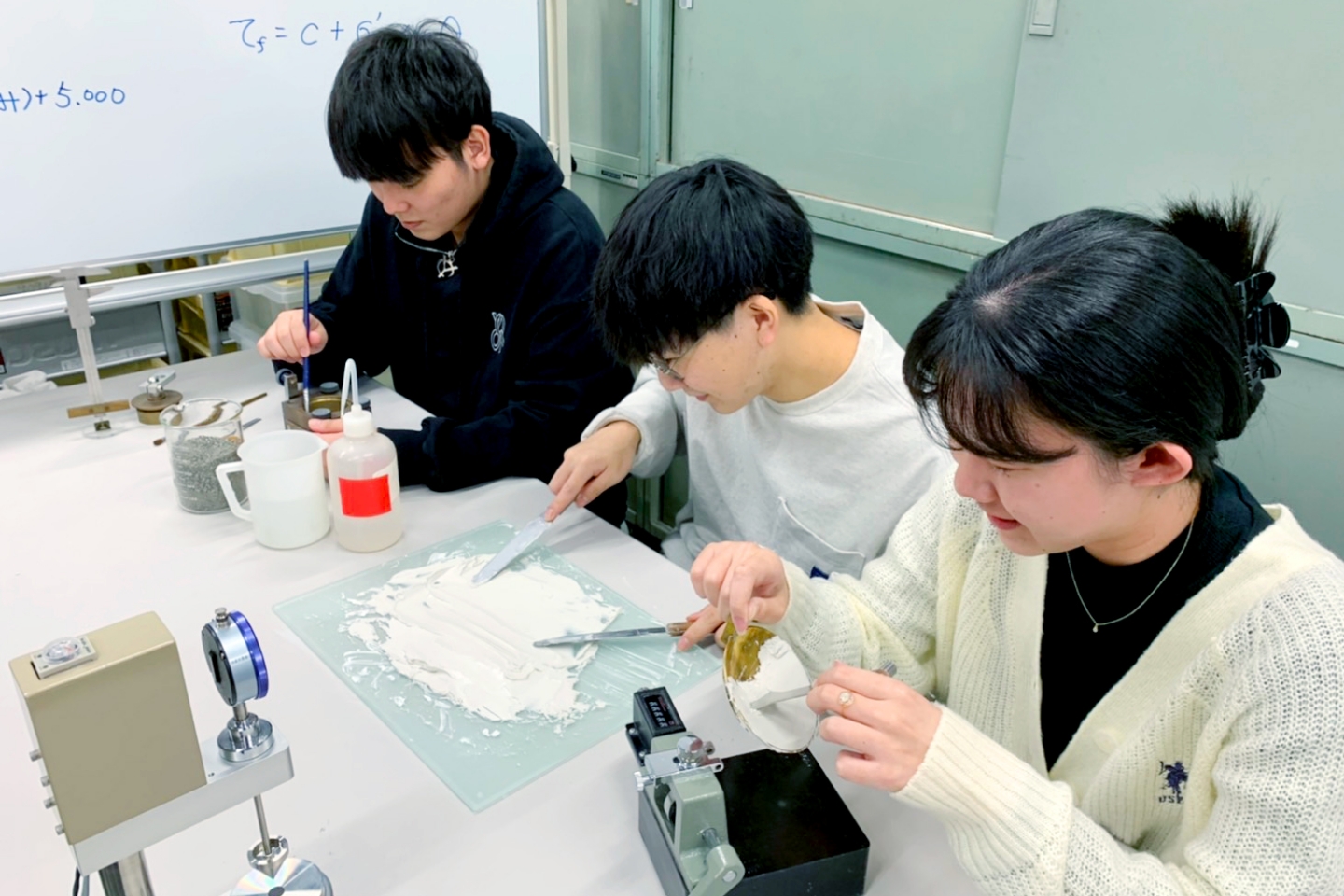

建築学の実践

演習を伴うこの授業は令和5年度からスタートした4年前期の選択科目で、設計系、計画系、構造系、環境系の各分野の学生たちがグループを組んで課題に取り組むのが特徴です。学生たちは、名作と言われている住宅作品を取り上げ、様々な分析を行いながら1/20スケールの精巧な模型を作成します。実際にコンクリートを打設して模型をつくるグループもいます。そして、なぜこの作品が名作であるのかその理由を探り、作品の意図を継承しながら今の時代に適合する為の増改築案の検討を行ないます。

構造(建築基礎実験/ペーパーストラクチャー)

実際に学生自らの手で実験を行い、体験を通して建築構造学の基礎事項を「つくりながら学ぶ」ことを目的とした講義です。ペーパーストラクチャーでは、A2サイズのケント紙1枚と市販セメダインを用いて、スパン40cmの橋をつくるという課題であり、学生自ら設計・製作します。また、製作した橋の錘を用いた載荷コンテストを行い、初年次生の基礎的な力学の感覚の習得や理解の向上を目標としています。

構造(建築実験Ⅰ/土質実験)

「土質実験」は、日本の建築系大学の中では数少ない、建築基礎・地盤に関する実験科目です。建築分野では、コンクリートや木材など様々な実験が行われますが、建物を支える“土”の実験科目は珍しく、他大学ではほとんど実施されていません。実際の砂・粘土を用いることで、素材の基礎的性質を知り、建築物の重要な問題となる支持力や地盤沈下、液状化現象に関する基礎知識を学習しています。

構造(建築実験Ⅱ/コンクリート実験)

構造実験室に設置されている試験機を用いた硬化コンクリートの各種材料試験を通じて、試験方法やコンクリートの基本的な力学特性を学ぶ実験です。この他にも木材や鋼材の材料実験を行っており、実際の建築物にも利用されている材料の性能から、建築物の構造性能をイメージする能力を養ってほしいと考えています。

構造(コンストラクションワークショップ)

夏期集中講義として、3日間で鉄筋の図面を作成し、実際に組み立てる「コンストラクションワークショップ」という実践的な講義を行っています。初日に、RC施工(鉄筋・型枠工事)、安全管理・危険予知活動等を学び、配筋図の作成を実習。次の2日間で、実際に鉄筋の組み立て、型枠の取り付け等の実習を行い、最終的にできあがったものに対して先生方から審査、講評をしていただきます。2022年度の実習では、教員のみならず、建設現場で活躍するOBの方々にも協力いただき、母校の後輩たちのためにご指導いただきました。

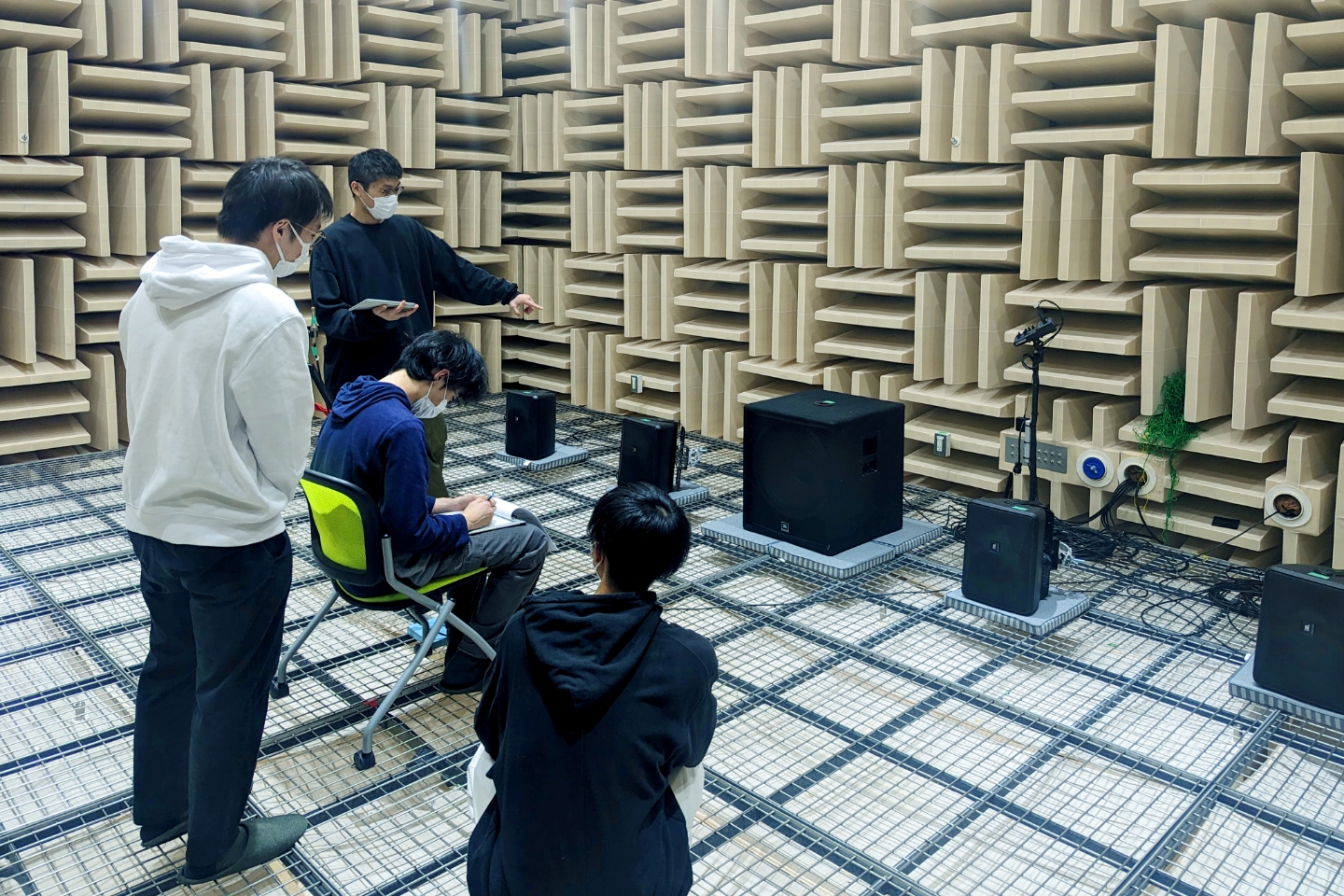

環境(騒音実験)

キャンパス周辺で音を測定し、場所や交通状況による騒音の違いを考察する騒音測定を行います。また、建物の外壁を選定し遮音量を計算する遮音計算を行い、実務に近い騒音の計算・評価方法や遮音設計の手法を学ぶことができます。さらに、タワー・スコラ18階にある無響室を利用して音の到来や干渉現象(アクティブノイズコントロール)など、音の物理現象を実際に体感し、音環境について理解を深めます。

オリエンテーション

オリエンテーションは、普段の授業とは異なる形での、建築学科の学生と教員の交流、リアルの建築物などを一緒に体感することが目的の2年生の行事です。10前後のコースは建築学科教員の専門性や関心の元に企画されています。3年生の研究室配属の前に、学生と教員と研究室の交流がはかれる貴重な機会です

建築学キャリアデザイン

これまでの各領域の学修を踏まえて,建築関連の具体的な業務内容を理解し,各自の将来のキャリアを考えることを目的とした科目です。

建築関連の職種や資格の紹介,上級生やOBOGの就活体験談などの講義から,教員・OBOGとのグループワーク,など内容は多岐に渡ります。特に, 30社以上の企業にご協力いただき,最前線で活躍するOBOGとの少人数グループワークは,本学科の伝統とネットワークを生かした特徴的な取り組みです。

本科目は3年生前期に設置されており,就職活動や大学院進学が本格化する前に,自身のキャリアデザインを考えるきっかけとして,また自ら考え,発表し,視野を広げる場として充実した内容となっています。

海外研修

建築は実際に見なければ本当に理解することはできません。建築学科では50年以上、ヨーロッパを中心とした研修旅行を催行しています。専任教員が引率し、3週間ほどの期間、毎日教員の解説を聞きながら、古代から現代までの様々な建築や都市を見て学ぶ、得がたい体験ができる機会となっています。