インタビューイー=山中新太郎[教授]

インタビュアー=井口雅登[准教授]、鴛海昂[助手]

地域デザイン研究室の山中新太郎教授が、2022年に日本大学独自の災害研究プラットフォーム「日本大学災害研究ソサイエティ(NUDS)」を結成しました。

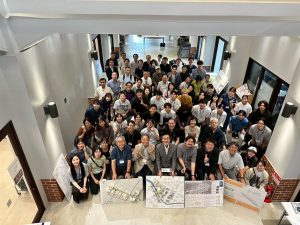

NUDSは、日本大学危機管理学部吉富望教授や理工学部浅井朋彦教授らと共に立ち上げ、現在は15学部24学科54名(2024年6月)の研究者が参加しています。さまざまな企業や地方公共団体、研究機関と連携して研究を進めており、産官学連携したプロジェクトが動き出しています。

東日本大震災から被災地に足を運び研究を継続してきた山中先生に、大学という研究教育機関に期待される災害復興支援の展望について、お話を伺いました。

インタビューの様子

井口:

まずは、山中先生が災害復興に向けたまちづくりに関する取り組みをはじめたきっかけについて教えてください。

山中:

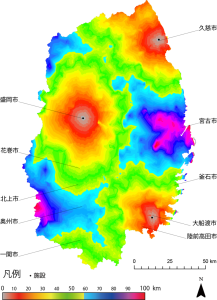

2011年3月11日に起きた東日本大震災の翌年から宮城県石巻市の旧雄勝町というエリアの復興に関わってきました。雄勝町には小さな漁港が15個ほどありますが、それぞれの港がほぼ壊滅状態。中心部ももちろん大きな被害を受けていました。

当時、東北大学の小野田泰明教授が、全国のプロフェッサーアーキテクト(建築家でもあり大学教員も務めている)に声がけをしていて、復興に手を貸してほしいと相談を受けたんです。そこで、同じ建築学科の佐藤光彦教授と相談をして、東京藝術大学のヨコミゾマコト教授と一緒に旧雄勝町エリア(以下、雄勝)を担当することになりました。

被災した地域では、これからどうする?ということをかなり広範囲にわたって計画しないといけません。中心部の復興に関しては、全国のコンサル会社や建設会社がどんどん入ってくれますが、雄勝のような半島部では1番身近な地域住民のこれからの暮らし方について、じっくり考える余裕も人手も全く足りていません。じゃあ誰がやるんだということで、私たちのような大学教員も入って住民の方々とワークショップをしながら進めていきました。

井口:

具体的にどのような研究・支援を行ったのですか?

山中:

基本的にはいわゆる高台移転の計画です。被害にあった海沿いはリアス式海岸*1 のため、昔から高い頻度で津波の被害を受けていた地域でした。また同じところに住むと同じ被害が起きてしまうので、小さな漁村部は高台に移転することになったのです。各地の高台移転地の計画、あとはそこに建てる公営住宅(災害公営住宅という)の計画を学生たちと一緒に作り、提案し、意見を出し合いながら進めていきました。佐藤光彦教授やまちづくり工学科の落合准教授と一緒に集会所の建て替えにも取り組みました。

井口:

災害関連の取り組みに関わるのは初めてだったのですか?

山中:

そうですね。住宅や集合住宅、店舗設計などをしていたので、全く初めての経験でした。ただ、地域に入るという意味では静岡県下田市でまちづくりに関わっていました。

井口:

実際の災害を目の前にすると、建築についての考え方に変化もありそうですね。

山中:

おっしゃる通りです。私たちは常に平常時を考えてしまいますよね。復興という視点では見てこなかったので、現地で、本当に何もない街の姿が本当に目に焼きついています。

東日本大震災の復興支援を通じて

東日本大震災復興における住民ワークショップの様子

井口:

そういう意味では、住民参加のまちづくりワークショップは非常に鬼気迫る状況だったでしょうね。

山中:

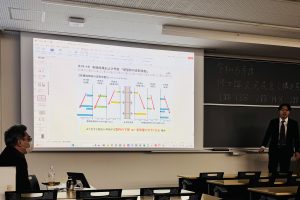

そうだと思います。実際に家を失ってしまった方々が、自分たちの街がどうなるのかという切実さは本当に感じました。ちょうど震災から1年3ヶ月経過した頃に当時の大学院生たちを連れて、街の復興案の模型を持っていき発表したのですが、食い入るように見ていらっしゃったのが印象的でした。批判や持ってくるのが遅いというお叱りも受けたりしました。

高台移転をゴールとして雄勝プロジェクトを始めたのですが、そのゴールは常に変わっていきました。集会所や公営住宅も考えたほうが良いとなり、その都度提案して、実際の工務店と話し合いも進めました。

東京藝術大学×東北大学×日本大学の三大学合同チームを組んだので、学生達が一緒に泊まり込みで調査に行きました。本当に学生達がよくやってくれて、みんなで一緒にできたというのがとても良かったです。

2016年頃まで約5年間そんな感じでずっとやり取りが続きましたね。僕としては、研究者としてその地域がどう復興していくか、やはり見たかったんです。自分自身の答え合わせも兼ねて、2014年くらいからは住み始めた方達にヒアリングをして、自分たちが関わった高台移転地がどう評価されて、どこに不満を持っているのかずっと調査を続けました。

でも、実は被災世帯の25%くらいしか雄勝地域に残りませんでした。残りの25%は雄勝から比較的近い大規模な防災団地に移転、残りの25%は市内にそれぞれ住まう、そして残りの25%は市外に転居しました。雄勝に残った方だけでなく、近郊の大規模防災団地の住民の方へアンケートやヒアリング調査も行いました。

他の地区からも転居してきているので、ニュータウンのようになっていて、コミュニティの再生ができているのかという観点で調査をするのですが、どの点で復興したと言えるのかという尺度として、ご近所付き合いをしているかどうか、のような社会学的な側面も評価軸に用いました。

鴛海:

地域性のようなものも感じられますね。

山中:

建築って使い始めてからが大事だということに改めて気付かされた感じです。復興ってものすごいスピードで作っていくんですよ。それでもやっている時は遅いって言われるんですけどね。色々な条件を決めて、とにかくやるしかないと進めていくのですが、だからこそ事後検証をしないとダメだと思います。ご近所付き合いができているのかなとか、お裾分けができるような間柄の人間関係ができたのかなとか丁寧に聞いて、これで良かったのだろうかという振り返りをしましたね。

聞く内容も細かくて、「お家に招き入れて30分程度おしゃべりする人はいますか」とか「その人を招き入れる場所はどこですか」など部屋の使い方についても言及しました。「以前使っていたような応接室はないからこういう工夫をしている」と聞くと、建築ってこんなに使い方が変わるんだという気付きになりました。

NUDSの立ち上げとパーソナルアラートの開発

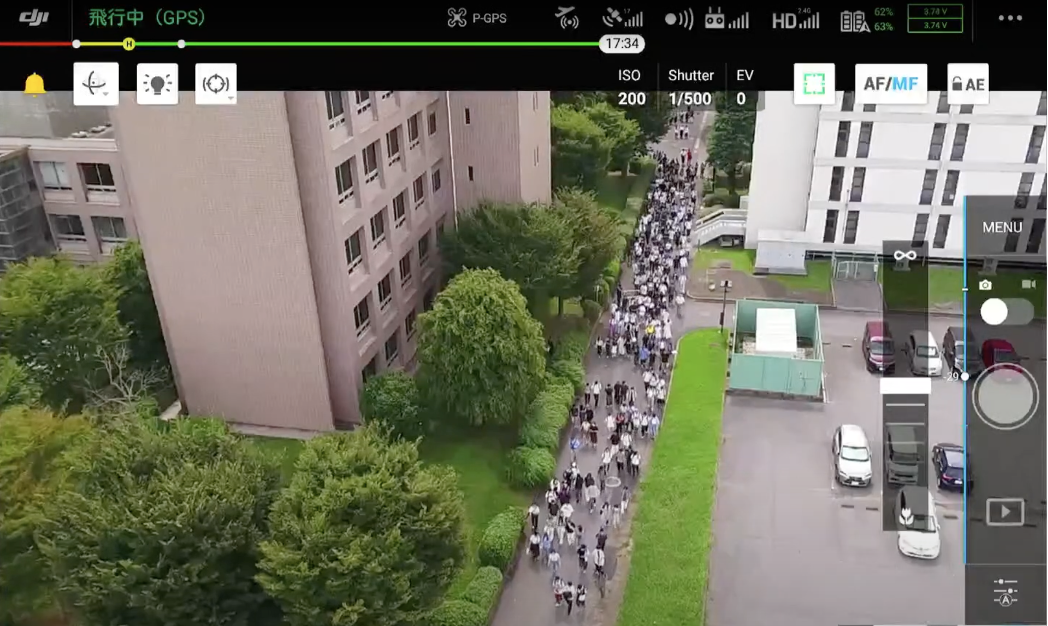

約2,000人の学生が参加した実証実験の様子

井口:

そういった経験を踏まえて、「日本大学災害研究ソサイエティ(NUDS)」を立ち上げられたのですね。

山中:

危機管理学部の吉富望教授と理工学部の浅井朋彦教授と立ち上げました。吉富先生は元自衛隊の陸将補で国内で何度も災害救助に行った経験があります。その時に被災者が混乱しながら避難をしている現場を何度も見てきていました。それを理工学部と一緒になんとか改善する研究をしたいとお誘いを受けました。私の方も、先ほど言ったように雄勝の震災復興を10年以上ずっと見てきましたから、発災時や復興期に今だったらこうできたなという反省点のような知見が溜まっていっていました。

ちょうどこれまでの知見を防災という側面で活かしたいと思っていたところで、吉富先生や浅井先生から声をかけてもらったんです。ちなみに、震災の時には研究者・調査・ボランティアの人がかなり集まりますが、3年もたてば潮が引くように誰もいなくなります。だから、長い時間被災地の変化を定点観測できている研究者はほとんどいないと言っていいでしょう。

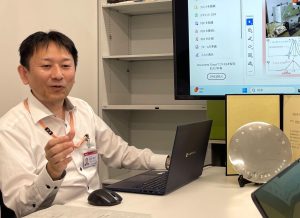

日本大学に災害研究プラットフォームを作ろうということでスタートして、現在進めている研究のひとつがパーソナルアラート(PAD)の開発です。PADを作るきっかけは災害情報の出し方に疑問を抱いたからです。災害時の避難情報は市町村単位で一律に出されることがほとんどですよね。ただ、例えば豪雨災害のときにマンションの上階に住んでいる人は逃げなくていいし、体の状態によってもっと早く逃げてほしい人もいるわけです。

お子様がいて授乳をしないといけない場合や、持病がある方はどこに逃げたらいいかが分からないこともあるでしょう。ただ、市の職員は避難指示を出したものの、誰がどこに避難しているのかが分からない。各避難所は災害本部に何人被災者が来たという情報をFAXで流します。それが1番確実だという話なのですが、現代でそれはどうなんだろうと思ったんです。

もう少し各人の体の状態や住んでる場所に合わせた情報が提供できないか、あるいは避難者がどう動いているかを分かるようにできないかというのが、パーソナルアラート(PAD)の開発目標です。

井口:

それは自治体にヒアリングなども行っているのですか。

山中:

もちろんしています。自治体から見るとプッシュ型の通知はしていますが、それに対して受け手の被災者の情報が分かるような戻りの通知がないということに対する課題は多くの自治体にありますね。ただ、全員にそのアプリをインストールするのは現実的に不可能なので、何割かの人がそのアプリを持ってくれることで、被災者の避難行動の概要を掴むことを目指しています。

応用情報工学科の先生方がシステムを作るところから関わっていたり、芸術学部の先生方がユニバーサルデザインの分野で関わっていたりします。2024年6月の時点で15学部24学科54名の先生方と一緒に取り組んでいます。本学の教員の多様性がかなり活かされているでしょう。

井口:

学生も参加して実証実験を行っていましたね。

山中:

2023年度と2024年度に船橋キャンパス(理工学部)で学部1年生を対象に行いました。携帯にPADをインストールしてもらって、毎年行っている避難訓練の際に起動してもらいました。避難している学生が、どこで交通渋滞が起きて、どのくらい待たされているかなどが分かり、避難訓練の改善にもつながりそうです。

建築学が担う役割

波板地域交流センター「ナミイタ・ラボ」

高台移転や災害公営住宅の建設よりも早く出来上がったことで、地域の精神的な拠り所に。

https://ogatsu-cho.com/ogatsu-spot/play/namiita-lab/

山中:

社会は大学の研究者を求めていると感じます。単独で行っているよりもチームで活動していると、色々な企業や自治体が応援してくれますね。損害保険会社さんや、電力会社など、現在約20社の企業がそれぞれが持っている技術を持ち寄ってくれています。色々な研究者の方が集まると結構幅広く研究ができますし、それが大学の使命なんだと感じますね。

また、建築は色々な研究を繋げる役割を担うということも分かりました。人間の1番近いところにあるので、家だけでなく都市という範囲も含めて、強い街を作ろうというスローガンを掲げたときに建築学が中心になるのかなと思います。

井口:

それは僕もそう思いますね。建築はどこに行っても何かと何かを繋ぐ立ち位置になりますよね。ちなみに学生も関わっているんですか?

山中:

そうですね、学生も一緒にアンケート調査をしたり、自治会へ赴いてヒアリングをしたりしています。卒業論文などのテーマのひとつにもなっています。

井口:

実際にあるプロジェクトに関わると学生の目の色も変わりそうですね。

山中:

それはあるかもしれませんね。私たち以外にも土木工学科の学生達も来て、下水の流れ方を研究したり、交通システム工学科の先生方がどこで交通障害が起きているかなどを研究しています。建築学科以外の学生達も多くのことを経験できていると思います。

これから建築を学ぶ学生へ

石川県輪島市朝市通り(令和6年4月8日撮影)

井口:

ちょうど能登半島地震から1年が経ちましたが、こちらのほうでも活動をされるんですか?

山中:

実は日本大学は震災前に石川県と包括連携協定を結んでいて、「いしかわサテライトキャンパス」という制度を使ってもっと石川県に学生を呼んで、色々な交流をしようという取り組みが始まっています。石川県が大学コンソーシアム石川という社団法人を組んでいて、そこにまちづくり講演で呼んでいただいたこともあります。

ただ、津波も火災も土砂災害もあって、東日本大震災と比べて被害者数などは少ないけれど、被害の種類が多いので、これからがかなり大変です。復興するには、被災地の立地条件や被災の種別に応じたオーダーメイドの対応が必要でしょう。これまで雄勝の復興に関わってきた知見などを少しでも活かせたらと思っています。

これから建築を学ぶ人達は日本でやっていく以上、災害は一生のテーマになりますよね。やはり学生達には災害に対して関心を持ってほしいし、もし起きたときに自分がどう振る舞うかを考えて建築を勉強してほしいと思います。

井口:

私は熱環境の分野を研究しているので避難所の熱環境について考えていますね。

山中:

そうですね。もっと建築学科の中でも災害に対して共同研究チームを作ったほうが良いと思っています。

井口:

個人的な興味ですが、避難所の冷暖房の状況ってどうでしょうか。暑かったり寒かったりすると思うのですが、どのように考えてますか。

山中:

だいぶ改善されたと思いますが、やはり場所によって様々ですよね。温熱環境もそうですが、避難所のレイアウトが決まっていないことも課題のひとつだと聞きます。支援物資をどこに置くか、どのような区画割りで個人にスペースを与えるかなど。

興味深い調査があって、被災した際に、避難所に入れた人は震災後、またその場所に戻ってくるんです。逆に避難所に入れなかった人は、戻ってくる率が低い。だから、避難所でどれだけの人を受け入れるかが、その後の地域復興の第一歩だと思っています。

少しでも救えることがあってほしい

井口:

被災地に行く時に心がけていることはありますか?

山中:

色々な段階によって違いますが、技術をしっかり見るということ、そして相手の話を聞くということだと思います。まずはその場所を知らないといけないし、生活習慣、気候などに対して丁寧に紐解く時間が必要です。

被災者の方々に寄り添って慎重に調査を進めないと、逆にとても嫌な思いをさせてしまう可能性もあります。一度で分かってもらおうとせず、何度も顔を合わせる中で関係性を築いています。

鴛海:

この研究はどんどん母体が大きくなって、内容も多種多様になっていきそうですね。

山中:

そうですね。私としては、なにかの研究をみんなで一緒にやるのではなくて、色々な研究がこの中で起きていくような状況を期待しております。また、災害が起きたときの初動について研究し、社会に実装していきたいです。設計する対象が変わってきているので、それによって救える場面が増えたらと思っています。

*1リアス海岸は海面の上昇で陸地の谷が水没してできた地形で、岬と入り江の複雑な海岸線になっています。この海岸のなかでも特にV字型の入り江に入り込んだ津波は、両岸が狭くなるため、波が一層高くなる。

編集=長尾芽生(NECCO)