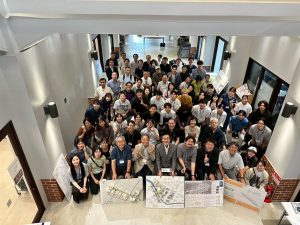

能登半島地震の被災リポート From 桜建会報 2024 July. No.130

TEXT=黒川星奈(M2・地域デザイン研究室)、妹尾美希(M1・地域デザイン研究室)

地域デザイン研究室は、被災地や地方の観光地などを対象に地域デザインに関する調査・研究・社会実験・建築設計を実践しています。その中で、私たちは災害研究をテーマに、避難所、仮設住宅、居住地移転計画、災害公営住宅の調査・設計や、日本大学災害研究ソサイエティの活動を行っています。

海岸清掃の様子

海岸清掃の様子

【レポート①】

5月初旬に、建築学専攻・学科の学生5名で、珠洲市で2泊3日の復興お手伝いに参加させていただきました。初日に珠洲市の内浦を通り、被災状況を視察しました。地震被害の地域では、道路開通のために瓦礫が多く積み上げられていました。

また、津波被害の地域では、建物の中がくり抜かれた被害が多く見られました。一方で、営業を再開しているスーパーや飲食店なども見られました。

私たちは、木ノ浦野営場の営業再開に向けた整備・海岸清掃をお手伝いしたり、被災された家の家財搬出なども行いました。今回のお手伝いを通して、必要とされる支援の方法が多岐にわたることを実感しました。

また、道中では多くの警察車両を見ました。住民が避難した地域で盗難などが発生してるとのことです。被災された方々が安心して生活できるよう、支援者としてまちに入る際には、「相手にとっては見知らぬ人であること」を忘れずに行動する必要があると考えます。

( 黒川星奈 )

【レポート②】

私は、4月中旬に1泊2日で、石川県災害ボランティアの活動に能登町へうかがいました。今回の活動では、2日間かけて2軒のお宅へ行き、家財撤去や清掃をしました。住民は高齢の方が多く、住宅そのものはまだ住み続けられる被害状況だったものの、被災住民の方々との対話を通じて、住宅の損壊状況に関わらず、元々住んでいた家にはもう住まない選択をしている方が多い、という印象をもちました。

1泊 2日のボランティアは、1日目午後と2日目午前の活動を、団体を入れ替えながら繰り返し行うため、2日間で合わせて 5時間ほどの作業でした。いつボランティアがお宅に行けるかわからない状況で、住民はなかなか先が見えない、終わりのわからない状況で過ごしていました。

災害ボランティアのベースキャンプ

災害ボランティアのベースキャンプ

半島という特殊な地形であり、かつ地震発生前から高齢化と過疎化が進む奥能登地域の農村部の住民に対し、災害を経たこれからの暮らしを、どのようにして肯定的に住民主体で創造していくことができるのかを考えていきたいです。

( 妹尾美希 )