建築学科・高大連携チームでは,SHUNKEN WEBを通じて,建築学科における高大連携活動事例について紹介していきたいと思います。今回は,日本大学習志野高等学校の「CSTコース」に在籍する3年生の研究成果発表会について報告します。

CSTコースとは

日本大学理工学部の併設校である日本大学習志野高等学校には,日本大学理工学部への進学を目指す「CSTコース」が設置されています。「CSTMUプログラム」と呼ばれる高大連携教育が実践されており,高校でのカリキュラムを学びながら,実際に大学の講義や研究活動に触れることができます。そして,CSTコースに在籍する3年生は,自身の志望学科の教員に指導を受けながら,12月に実施される研究成果発表会に向けて4月から研究活動をスタートします。

(CSTはCollege of Science and Technologyの頭文字からなる理工学部の通称)

日本大学習志野高等学校・CSTコースの紹介

https://www.nnhs.cst.nihon-u.ac.jp/edu/course/cst/

建築学科における研究指導体制

建築学科では,高大連携チーム(田嶋教授,二瓶助教)で研究指導を行いました。4月に建築学科を志望する5名の生徒と顔合わせをした後,6月の研究コンセプト発表会に向けて研究テーマを決めていきます。建築学科では,大学の卒業研究に近い形で文献調査からスタートし,2週間毎に実施する打合せを通じて生徒が個々に興味を持っているテーマを掘り下げていきました。なお,併設校の利点として,大学図書館や大学が契約している電子資料を活用して文献調査を行うことが可能です。また,打合せの際には,生徒の自発的な取り組みを大切にし,「教え過ぎないこと」を意識しています。当初は生徒たちも戸惑い気味で,少し苦労をしている様子が伺えましたが,コンセプト発表会を迎える頃には自発的に研究を進める様子が見られるようになりました。

生徒たちの研究テーマ

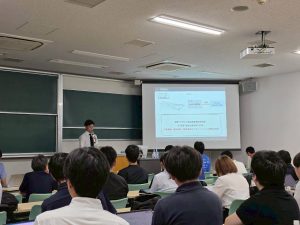

6月の研究コンセプト発表会を終え,12月の研究成果発表会まで随時打合せを行いながら,各自が研究を進めました。本年度の5名の生徒はそれぞれ以下のような研究に取り組みました。

〇 野球場の座席位置と観戦時の見え方について

球場ごとの違いに着目し,実際に座席から対象までの距離,角度(水平,鉛直)を計測。結果を整理することにより,座席位置ごとの魅力を明確にする。

成果発表の様子

〇 パッシブデザインによる省エネ効果について

二重窓の効果に着目し,自宅の窓に気泡緩衝材を貼って外気温と室温の差を実測。

気泡緩衝材の貼り方を変えた実験により,二重窓の効果を高める方法を検討する。

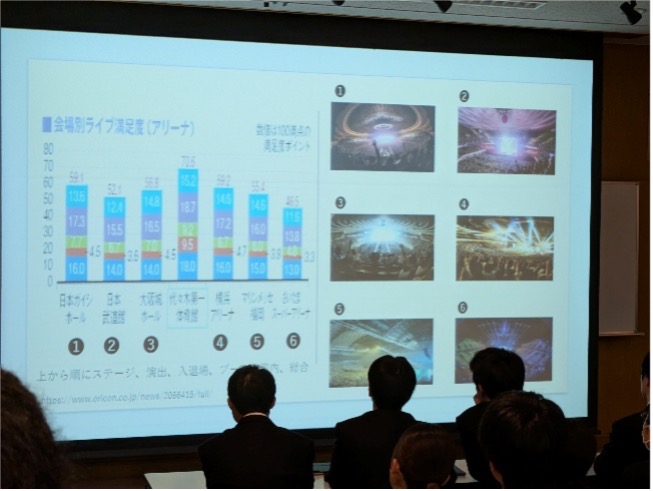

〇 国立代々木競技場のライブ会場としての魅力について

国立代々木競技場の形態の成り立ちを調査。また,座席位置ごとのライブの見え方や音の聞こえ方を実地調査し,実体験に基づいてライブ空間としての魅力を考察する。

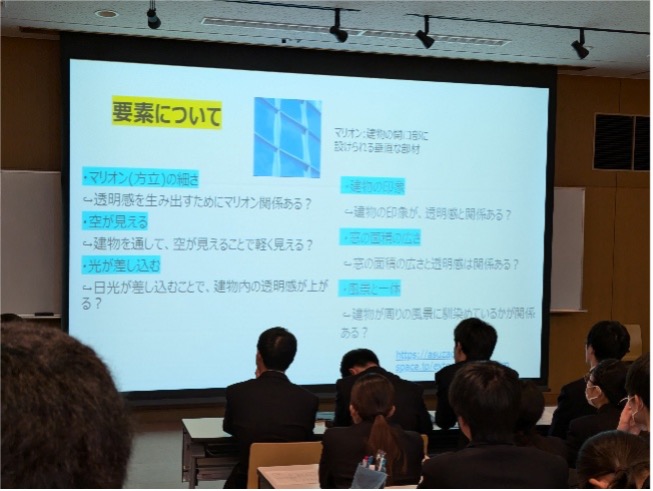

〇 建築の透明感について

自身が「透明感」を感じる5つの建築を対象として,その要因を実地調査。自身の「透明感」の評価軸と設計者が意図する評価軸とを比較し,その違いについて考察する。

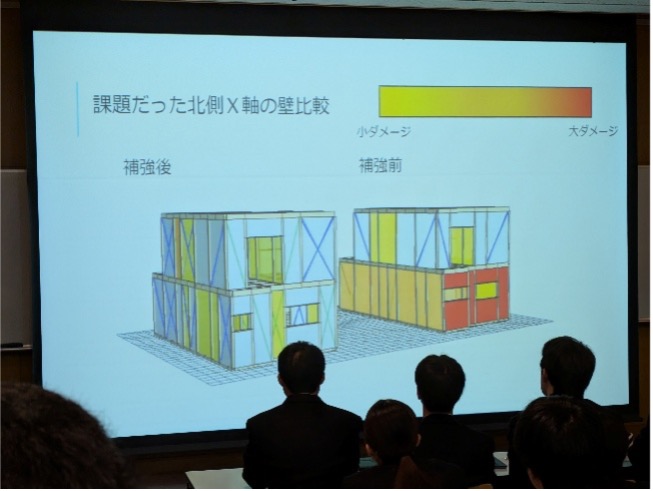

〇 旧耐震基準で設計された木造住宅の耐震補強について

祖父母の自宅を対象とし,図面や実測結果に基づいて倒壊解析ソフトウェア上で再現。地震応答解析を通じてベストな耐震補強方法を探し出す。

研究成果発表会

12月14日(土)に研究成果発表会が開催されました。会場にはCSTコースに在籍する生徒だけでなく,保護者の方やCSTコースに興味を持ってくれた多くの1年生も集まりました。多くの聴衆の前で発表する機会を得た3年生たちは,多少の緊張はあったものの,堂々と研究成果を発表してくれました。高校生の時点で研究活動に取り組むことは,生徒たちにとって相当なチャレンジだったと思います。我々指導側にとってもチャレンジでしたが,無事に研究成果発表会を乗り越えた生徒たちの姿には,今後の活躍を期待せずにはいられません。

※ 高大連携チームでは,建築に興味のある生徒の皆さんを応援したいと考えています。例えば,探究学習において「建築」をテーマにしたいけれども,身近に相談できる相手がいない場合など,可能な範囲でお手伝いしたいと思います。ご興味ある先生がおられましたら,建築学科までご相談ください。