インタビューイー=冨田 隆太[教授]

インタビュアー=井口雅登[准教授]、古澤大輔[教授]

建築音響研究室の冨田隆太教授が取り組む研究が、本学の学術研究助成金の採択を受けました。令和5年度は多くの学部から複数応募がある中から6組採択され、研究代表者としては、理工学部からは唯一選ばれた研究となります。

選ばれると最大2,000万円の研究助成が得られ、より大規模な実験や研究活動を継続的に続けることが可能です。冨田先生に、子ども達の健やかな保育環境の実現につながる「床」について今後の展望をお伺いしました。

インタビューの様子

子どもが思いきり走り回れる環境を作りたい

井口:

まず研究の趣旨の説明をお願いします。

冨田:

1番は保育の環境をどうにかできないかということが根本にありました。現在、高架下やビルの一室など、都心を中心に小規模の保育所が設置されています。

元々は、認可保育所は60人以上でないと開設できませんでした(以前から一定の要件を満たせば20人以上でも開設可能でした)。最近では、小規模認可保育所(6〜19名以下)の登場で、先ほど申し上げた通り、いろいろな場所で保育が可能になりました。園庭がなくても近所の公園を園庭のかわりにしている場合もあります。

古澤:

特に首都圏は本当に増えていますね。

冨田:

そうですよね。ただ、保育所の先生にヒアリングすると、かなり遠慮していることが分かります。「電車の音は良いけど、子どもの声は嫌だ」という騒音クレームもあるそうです。ビルの上階にある保育園などは、雨の日の過ごし方も限られます。

元々、マンションなどで小さい子ども達がある程度は自由に走り回って暮らせるように床衝撃音の研究をしていたので、保育所にも活かせると考えました。家でも大人しく、保育園でも大人しく遊びなさいなんて、とてもじゃないけど子ども達は1日持ちません。例えば、保育所の中の一室だけでも音を気にせず飛んだり跳ねたりできるようにできればと考えました。

古澤:

今は建物の再生案件が増えているから、既存建物のスラブ(鉄筋コンクリート造(RC造)の建物で用いられる床や屋根などの構造床のこと)は最近の建物より薄めです。ただスラブ自体は重量もあるし、乾式工法*1でどうにか解決したいですよね。

冨田:

そうです。最近のRC造マンションは、床の厚さが200mm以上で落ち着いていますね。ただ、おっしゃる通り築35年のビルなどはスラブ厚が150mm程度と薄く、保育所にコンバージョンしても子ども達の走り回る衝撃音や大人の歩行音が大きく聞こえてきてしまうこともあります。

高齢者施設や子どもの施設はビル内での移転も多いので、テナント工事も簡単に済ませられるのが理想的です。そこで、床にコンクリートを打ち増しするような費用や期間をかけずに、簡単に置いたり外したりできるような乾式床を製作しました。

*1乾式工法:コンクリートなど水を必要とする材料を使わずに施工する方法。養生期間が不要なため、短期間で工事が可能。

子ども研究拠点としてのはじめての一歩

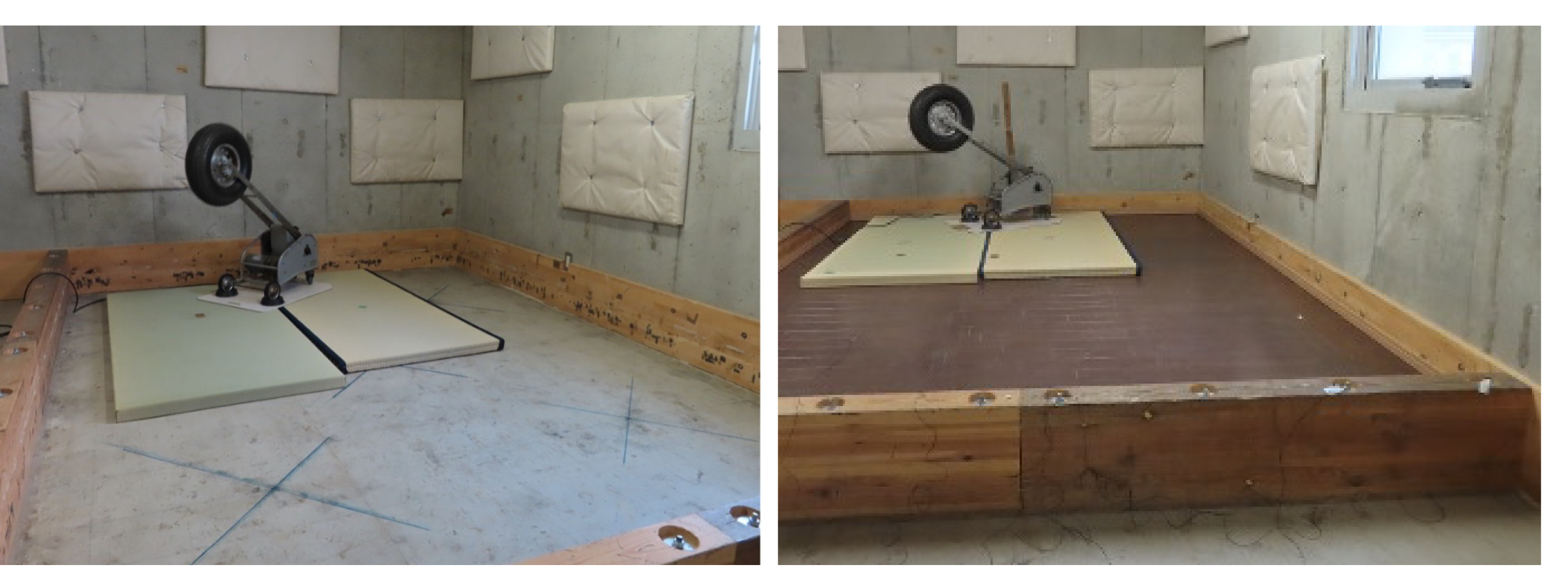

最初に作った畳床

冨田:

最初に作ったのが、こちらの畳付収納家具です。雨の日などは外遊びもできません。子ども達が保育所などである程度自由に活動できるように作りました。コンクリートスラブ厚150mmの床に置くと、だいたい250mm厚と同じくらいの性能に改善することを確認しています。

一式あたり7.2㎡を約20万円で実装することを目指しました。中身を二層にしており、下の層には災害時備蓄用にペットボトル飲料水を敷き詰めておくことができます。敷き詰めるものの重さが大切で、防振ゴムのばねとの関係で防振効果を狙っています。上の層は普段使わないおもちゃや季節の寝具などをしまっておけるように空にしています。

日本建築学会の基準でいうと、集合住宅の等級が3級から1級にあがりました。作るのはとても簡単で、畳ボックスや遮音シートはインターネットでも簡単に手に入れられます。ただ、切断作業に多少手間がかかるので、実際作るときは複数名で行ったほうがいいですね。保育所でボランティアを募るのもいいかもしれないです。

古澤:

もう少し薄いものもあるんですね。

冨田:

やはり共同住宅でもう少し薄くないと取り入れづらいということで、畳付収納家具から着想を得て、防振遮音BOX床を製作しました。部分的に施工すると20dB程度性能も向上しますが、全部特注なので畳付収納家具に比べれば高額になると思います。

防振遮音BOX床

床性能はどうにもできないという思い込み

冨田:

私は環境工学の中で音・振動環境を専門にしていますが、床材の安全性は日本建築学会では材料施工分野での研究が見られます。環境工学と材料施工の境界領域を複合的に検討した研究はほとんど見られません。

私たちも幼い頃、うるさいからあまり住宅の中で走り回るなと言われましたが、それって本当に正しい声がけでしょうか。だって小さな子どもが走り回るのは当然ですよね。床の性能が技術的にまだまだ追いついていないことが問題なのです。

古澤:

技術的に追いついていないとはどういうことですか?

冨田:

子どもの走る床衝撃音を小さくするためにはコンクリートスラブの厚さが大きく影響します。子どもの走る音や大人の歩行音は重量衝撃源と呼ばれており、あとからどれだけ性能の良い床材を置いても性能を向上させるのは難しいというのが、現在教科書で教えている内容です。

古澤:

なるほど、かなり慣習的な思い込みもあって、これまでの固定の設計方法では新築時の性能以上のものは生み出せないと思って諦めてしまう人も多そうですね。

冨田:

そういう思い込みを打破したいです。簡単に置けて、子どもの走り回る音や大人の歩行音を防げる床が登場したら、問題は一気に解決します。そういう新しいものを生み出したいなと考えました。

コロナ禍で見えた憎しみを生む音問題

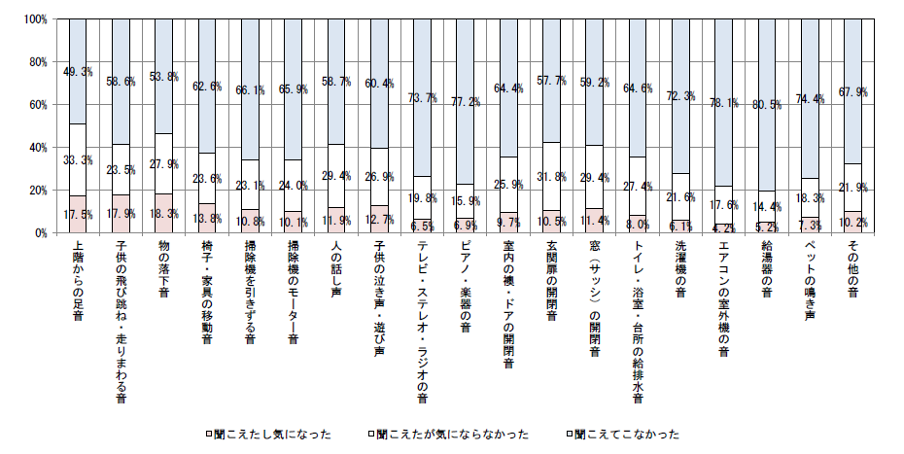

ステイホーム中(n=1106)

冨田隆太, 阿部今日子:新型コロナウイルス感染症によるステイホーム中を対象とした共同住宅の音環境に関するアンケート調査,日本建築学会技術報告集,27巻65号,p.1303-1308, 2021.10

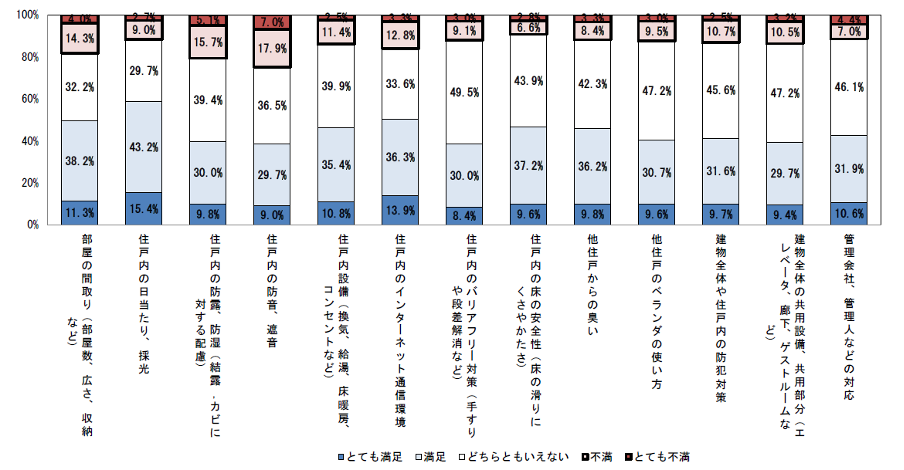

ステイホーム中の満足度合(n=1106)

冨田隆太, 阿部今日子:新型コロナウイルス感染症によるステイホーム中を対象とした共同住宅の音環境に関するアンケート調査,日本建築学会技術報告集,27巻65号,p.1303-1308, 2021.10

冨田:

コロナ禍に、ステイホーム中の共同住宅での満足度合い調査を行いました。結果を見ると、間取りや日当たりは内見をした上で理解しているから不満になりにくく、インターネットやバリアフリーに関しては改善できるので不満が多くありませんでした。一方、住居内の防露・防湿、防音・遮音に関しては不満が大きいことがわかりました。

ただ、防湿・防露に関しては、外部の気象条件などに影響を受けるため、責める対象がいません。音に関しては、発生源となる人を責めてしまうこともあります。気になる音の種類の中でも、上階からの人に原因がある音が上位でした。相手が人の場合は、そこに「憎しみ」が生まれてしまう場合があるのが問題です。

古澤:

自分の家の天井なのに、自分の家の性能が悪いと思えないですよね。やはり上階に住む人が悪いと思ってしまうのでしょうね。

冨田:

相手のせいにしてしまう人は多いでしょうね。一方、逆に自分たちは迷惑をかけているのではないかと思って気を病んでしまう主婦の方、子育て中の方も多くいらっしゃいます。音が階下に伝わって、階下の人からクレームを言われたりすると、どうしたら良いかわからなくて管理人さんなどに相談します。それでも解決できないと、警察なのか市役所なのかどこに連絡したらいいいのかわかりません。

住宅の騒音に関する相談先も本来は設置されてかつ周知されるべきだと思います。住宅の騒音問題など隣人トラブルの際に連絡ができて、少しでも良い隣人関係が生まれるような仕組みも考えていきたいです。

例えばマンション管理組合に協力してもらって、入居者がどのような音で悩んでいるのか抽出できるWebサイトみたいなのを本学で作れたら、さらにできることが広がります。このマンションはこの音で困っているというデータが抽出できたら対策方法の提案もできますし、住民に理解していただくことになるかもしれません。そのようなデータが蓄積できたら、新しく発注する際の性能評価軸にもなりますね。

床に今後期待される性能とは?

防振畳

冨田:

建材畳は通常スタイロフォームという断熱材が入っているのですが、断熱材を取り除いて、代わりに防振材や遮音シートを挿入した防振畳を実際に制作しました。この防振畳は転倒時の安全性を大幅に向上させることも証明されました。

井口:

それはスタイロフォームより重さ(質量)を持たせようということですか?

冨田:

重量床衝撃音として問題になっているのが63Hz帯域という比較的低い周波数の音です。この音をなるべく小さくするように設計できないかと、質量とバネで防振系を作ることを試みました。

井口:

バネで揺れを吸収するということですね。

古澤:

63Hzと決まっているのですか?

冨田:

63Hz帯域は45〜90Hzの範囲ですね。

床仕上げ材として追求したいのは、我々が歩くときはある程度のかたさを感じて、もし子どもがジャンプしたらそれは柔らかく吸収してほしいし、最悪高齢者を含めて人々がバタンと倒れてしまったらエアバッグみたいに受け止めてくれるような床が理想だなと思いますよね。

それらを実現するために、床の中に複数の層を作って、それぞれの場面で役割を発揮できないかということを考えて作りました。コンセプトは「小さくて長い衝撃時間の歩行にはかたくなり、やや大きく短い衝撃には抵抗して、非常に大きく非常に短い衝撃にはかなり抵抗する」というものです。これが今後期待されている床性能だと思っています。

井口:

ただ、これだけ複数の層を盛り込もうとするとかなり厚みが必要ですよね。

冨田:

その通りです。ただ、乾式二重床の高さが150mm、我々が提案している床は55mmです。なにを優先するかですが、音が気になる子育て世代や、転倒時安全性が気になる時期だけ設置するのであれば許容できそうですよね。

必要がなくなったら取り外せるし、一部屋のみ設置するとか、カーペットのように自由にレイアウトもできます。いずれもっと科学技術が進歩して、材料を薄くしてもできるようになったら本当に素晴らしいですよね。

日本の畳床で世界へ

古澤:

畳床しか作っていないのですか?

冨田:

いいえ、畳以外にも、フローリングとカーペットの床も現在実装に向けて取り組んでいます。ちょうど来月にはコンクリート床構造ではなく、木造床構造で実験をする予定です。木造床で効果があるとわかれば、より広く使ってもらえる可能性が増えますよね。まず畳から始めたのは、やはり日本人の原点だと思ったからです。

海外で利用される床も対象として世界的に展開していきたいと考えています。

井口:

海外でも床衝撃音は問題になっているのですか?

冨田:

なっていますね。韓国やヨーロッパにも研究者はいます。例えば、カナダは木造の建物が多いので積極的です。ただ、日本ほど課題になってはいません。国際水準で音に限らず、畳のよさを広めていきたいという思いはあります。

古澤:

それはなぜですか?国民性とかも関係あるのかな。

冨田:

床衝撃音でも、靴歩行と素足歩行の音って全然違うのです。靴のほうが音が大きくなりそうですよね。でも63Hz帯域までの低い周波数帯域では、靴歩行は素足歩行の音より小さいんです。靴下や素足で歩く低い周波数帯域の音は靴歩行と比較して大きい音が出ている研究結果もあります。

古澤:

それは全然予想できなかった。驚きですね。そうすると、日本人の生活習慣×国民性で、日本は他の国に比べると課題感が強いかもしれないですね。

人とたくさん会って話すのも研究者の仕事

古澤:

研究者というと研究室にこもって研究ばかりしているイメージがある学生も多いと思いますが、全然違いますよね。

冨田:

今回の研究では、医療福祉に精通されている八藤後先生(まちづくり工学科 特任教授)や牟田先生(まちづくり工学科 助教)にも参加いただき、高齢者の転倒シミュレーションなども行っています。学術助成金のコンセプトのひとつに若手研究者を育てるということがあります。いろいろな分野と横断的に協力しあっています。

私は、研究者になったら色々な人に会ったほうがいいと思っています。保育所の音問題でいろいろ話を聞くと、行き着く先は音の大きさだけではない。電車の音は気にならないけど、子どもの音は気になるというのは、人間関係にも問題があるかもしれません。

子どものことでクレームをいう大人は言い過ぎだという主張もあるかもしれませんが、その方々の言い分を聞くと、実は具合が悪くて…いう話もあるかもしれません。それぞれの接点を見つけて、お互いに歩み寄ると意外に問題がすんなり解決できたりするのではないでしょうか。

実は、社会学のような内容が大事なのかもしれません。物理学の音圧レベルや周波数だけではなく、人間関係について学んだほうが根本的に解決できるかもしれない。今は昔と違って生活スタイルも違うし、多様性の時代です。社会調査を続けて、その時代の問題をとらえ、データを蓄積していくことはすごく大切ではないでしょうか。1980年頃から住環境の音の問題を継続して、居住者調査を行っているのは本学だけだと思いますので、とても良いフィールドで研究をさせていただいていると感謝しています。

研究分野の選び方

音の分野は広くて、ホールの音響など良い音を研究をしている人は多いのです。私が師事していた井上先生に、騒音問題で悩んでいる人は多いし、それを研究している人が少ないという話を聞いて、実際のところどうなのかな?と思ったのがきっかけです。

日本人にアンケートをとると、多くの人が生活音に配慮しているという結果でした。もちろん国民性もあると思いますが、あまりにも音を気にしすぎる生活は苦しくなってきますよね。建築学の中では、デザインも大切ですし、構造も重要です。毎日体験する環境工学の分野も大事ですよね。自分の家でできる対策があるのなら共有して、各々が対策して、音のストレスから解放されたらいいなと思います。

古澤:

コンサートホールの音響などは他の大学でも研究されているとのことですが、マンションの騒音問題のような研究は日本大学でしか研究されていないのですか?

冨田:

大学の研究者ではそうかもしれません。この研究をずっと続けてきた先生方がいて、そのバトンを引き継いでいます。その歴史は重要だと思って感謝しています。

今回の研究における実験でも、床構造だけでも約100万円前後かけて実物大の床を作っています。このような実験ができる環境は多くはないと思います。学部生のときからその実験に参加できるので、非常に貴重な経験になってくれるといいなと思っています。

マンションの騒音問題以外にもいろいろな日常の困りごとを解決するためのフィールドがそろっているから、この分野で世界に問いかけるのもいいし、国内の問題をひとつずつ解決していくのもいいなと。また、日本大学にこども研究拠点などがもしできれば、その中の研究のひとつとして床性能の研究が継続できればいいなと思っています。

住宅性能をもっとわかりやすく伝えたい

冨田:

各社床メーカーさんも乾式二重床に関して研究を重ねています。ただ、実験によるばらつきもありますし、実験室のばらつきもあるかもしれません。床衝撃音についても計測方法について課題がたくさんあると思います。

井口:

私の専門分野の熱環境でも計測基準についてはいろいろと思うことがありますね。どのような計測方法があるのでしょうか。

冨田:

床衝撃音レベル低減量を測定できる公的機関の実験施設は全国に4箇所以上はあると思います。借りるのに1日あたり30万円くらいかかることもあります。そこで、85cmの高さから人がタイヤを落としたときと同じ衝撃音を計測できる機械を使って計測します。

また、重量床衝撃音の計測結果として、おおよそ4パターンあります。標準重量衝撃源として、タイヤ、もしくはボールの2種類が規定されています。また、床の性能を測る場所として、実際の建物で測る場合と、床だけを切り取って実験室(残響室)で測る場合があります。これらを組み合わせすると4パターンになりますね。

インターネットで検索すると、数字は目につくのですが、どのようなパターンでの実験かで結果は大きく違うことが重要です。

同じ床構造でも床構造のみを実験室で計測したほうが良い値が出ることが多いです。また、ゴムボールのほうがタイヤより衝撃力が小さいので、ボールのほうが数値が小さい値が出ることが多いでしょう。設計者や発注者もどの方法でとったデータかを確認しないと予定と違う音環境になってしまいます。先日も設計者にこのような話をして、驚かれていました。

最終的には設計者がこの計測の仕組みをきちんと理解して活用できる解説書みたいなものを作りたいです。この数値はこういう意味だよ、ということをわかりやすくパンフレット等にしたら皆様のお役に立てるかもしれません。

古澤:

建築家へ向けたアプローチということですね。居住者に対してなにかありますか?

冨田:

車やバイクって専門誌が成立するくらいマニアが多いですよね。でも、住宅の性能マニアってあまりいない。車やバイク好きの方がプロ顔負けのアドバイスができるように、住宅の性能の是非について設計者に物申せる人がいたら業界が変わると思います。だから先ほどのパンフレットみたいなものが流通して、居住者が知識をつけられたらいいなと。

古澤:

設計者もカタログで材料を指定するときにそこまで知識もない。消費者のリテラシーを向上させることで、メーカー側の自己技術もあげていけそうですね。

編集=長尾芽生(NECCO)