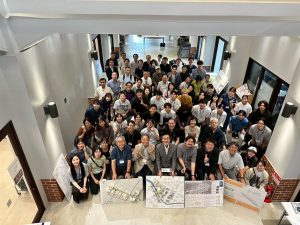

第14回 OBOGと学生との懇談会の様子

建築学科3年生前期に設置されている、必修科目「建築学キャリアデザイン」は2024年度から授業内容を一新し、建築学科全専任教員が担当者となり、3年生全学生を対象とした「将来のキャリアを考える」きっかけとなる演習科目となりました。

▷授業スケジュールは多角的

授業は全15回で多角的なアプローチで「キャリア」を考えます。

第1回 ガイダンス:志望分野・業種・職種に関する意識調査,SPI模試(60分)

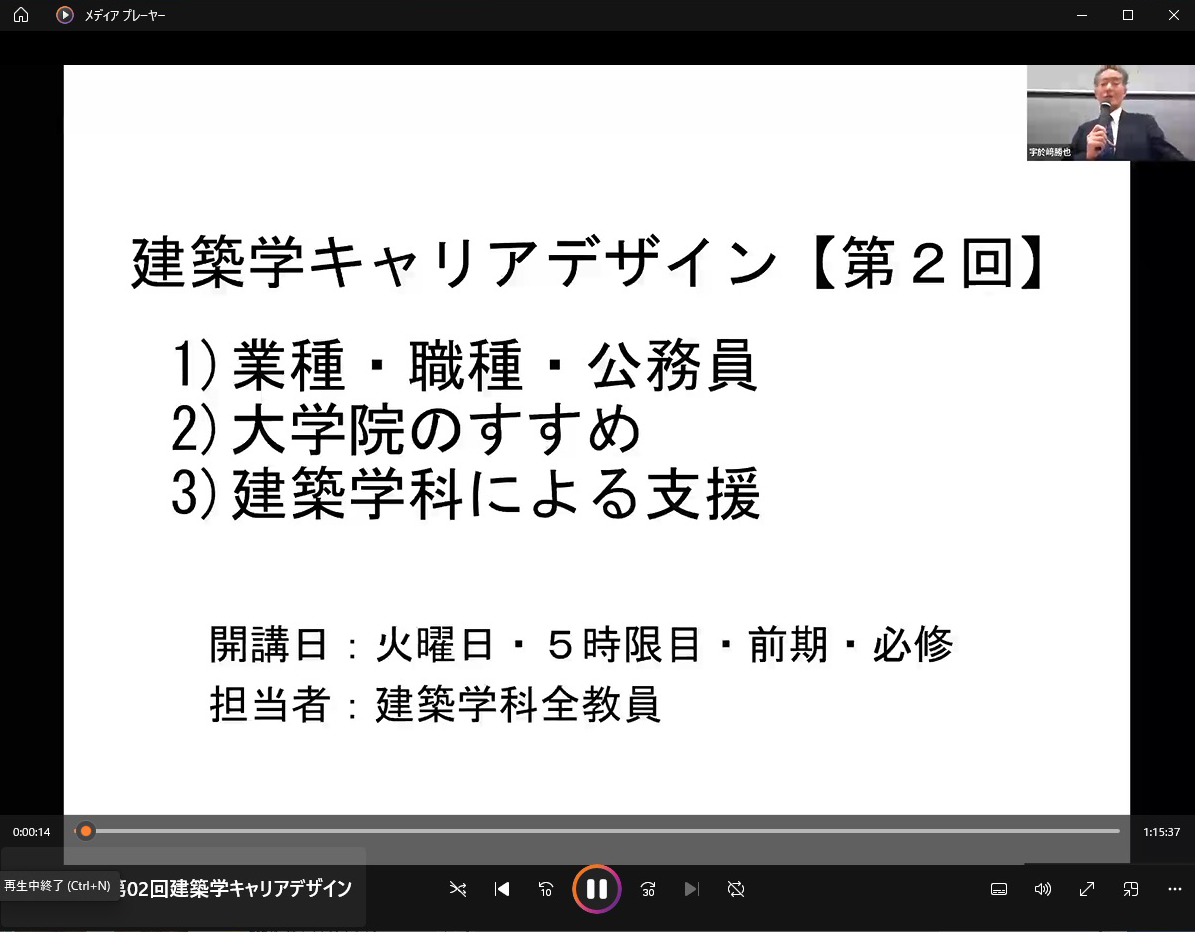

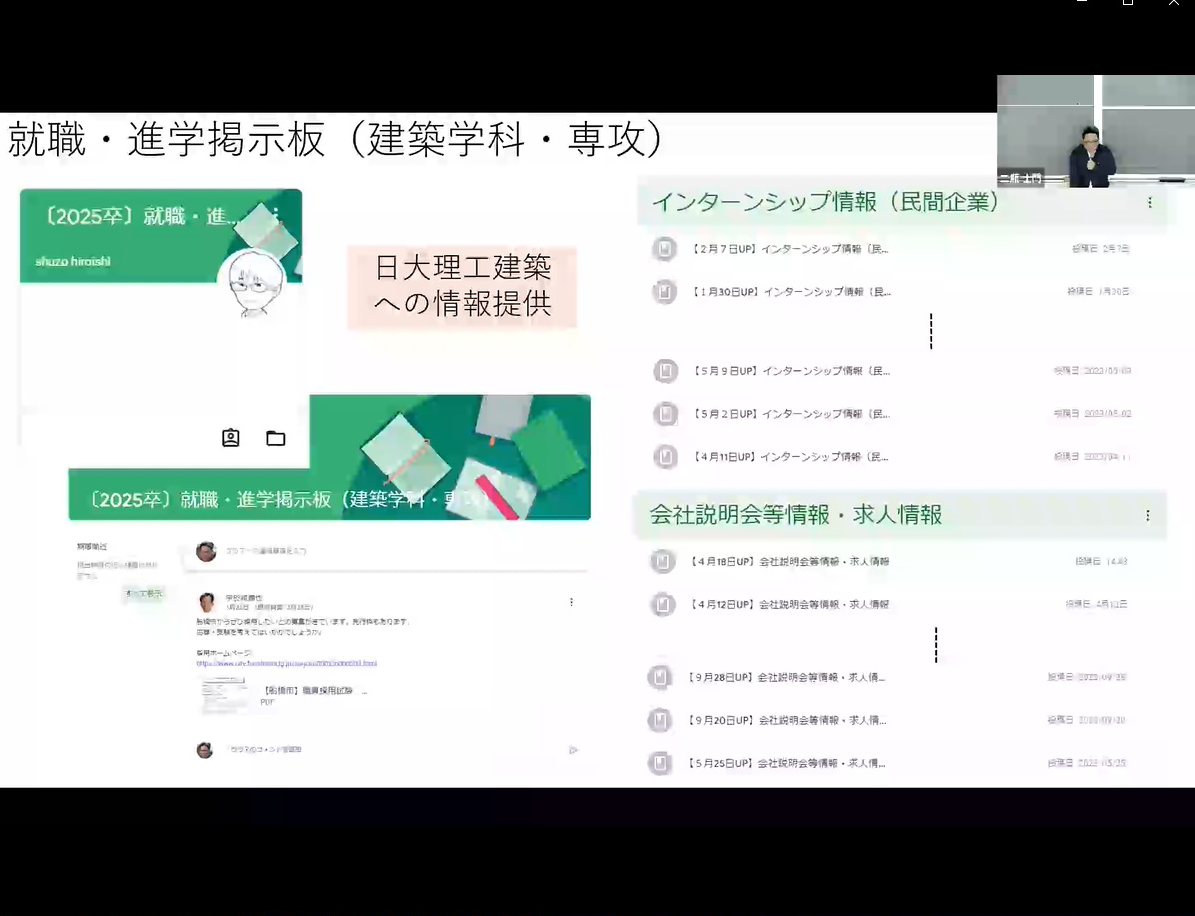

第2回 建築の業種・職種・公務員の解説,大学院のすすめ,建築学科による就職活動支援の紹介

第3回 卒業生・先輩による体験談を聞く

第4回 将来計画に関わるレポート課題出題,教員面談のためのガイダンス

第5回 インターンシップの概要:インターンシップ,エントリーシート,自己PRなど就職活動一般に対する説明

第6・7回 自身の将来計画に関するグループディスカッション(教員がモデレータ)

第8回 企業に勤めるOBOGとのディスカッションに向けたガイダンス

第9・10・11回 OBOGとグループディスカッション(OBOGがモデレータ・アドバイザー)

第12回 建築士と建築士試験の概要と受験に向けて

第13回 「OBOGと学生との懇談会」に向けたガイダンス

第14・15回 「OBOGと学生との懇談会」

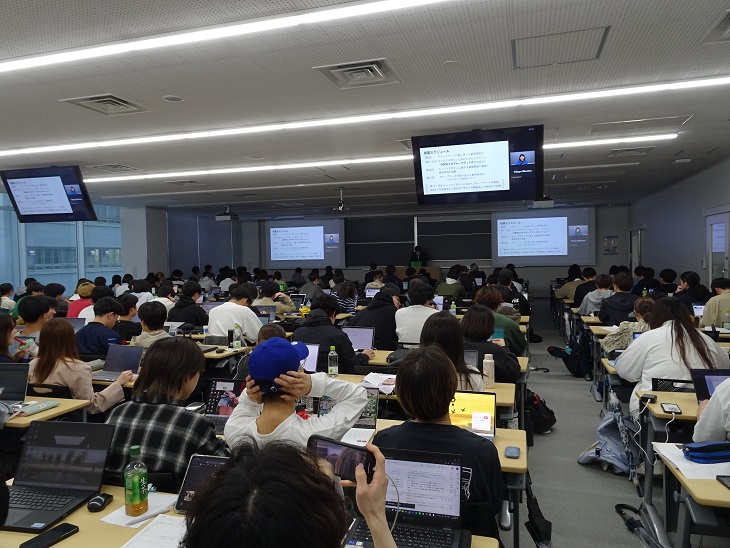

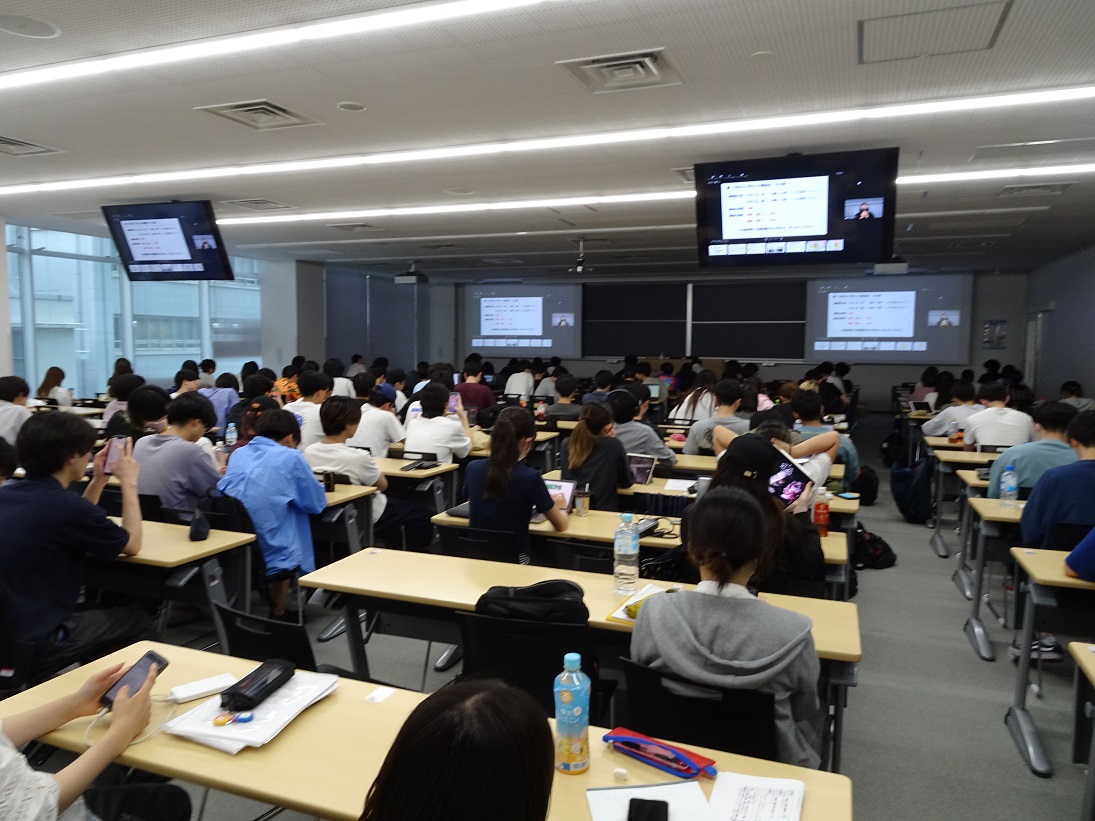

第1回 ガイダンス(S101教室)

第1回 ガイダンス(S301教室)

▷キャリアデザインのための導入(第1回~第5回)

第1回では本授業の目標や目的を明確にするとともに、Google Formを用いて学生の意識調査を行い将来の希望を聞き取ります。また、現在どの企業においても選考の最初に行われるSPI模擬試験を受験します。SPI模擬試験は計5回受験できますので、繰り返し受験して得点力アップを図ります。

第2回では建築業界の幅広い業種・職種の紹介、公務員の建築職の業務内容、さらに大学院進学のすすめを専任教員の経験にもとづき講義形式で話しますので、自身の将来像を考え始めます。

第3回は就職活動を終えたばかりの4年生や大学院2年生、卒業間もないOBOGから就職活動で行ったことや注意すべきこと、就職先決定の決め手など年齢の近い先輩の話を伺って、自身の将来像の発見につなげます。

第4回は自身の将来計画について、「各自が仕事で譲れないここと将来ビジョン」「各自の現状と課題」「各自のキャリアプランのイメージ」の3点から検討し、他人と共有ができるよう自身の言葉でまとめ、文章化して課題として提出します。

第5回は昨今、就職活動の第1歩となることの多い、インターンシップの申込みや参加の方法、心構えなどキャリア支援専門の担当者からレクチャーを受けます。さらにエントリーシートや自己PRの作成方法などについてのアドバイスをいただき、希望の職種や自身の長所・短所などを考えます。

第2回 講義

第3回 講義

▷自身の将来計画のイメージ固めと他者との共有(第6回~第11回)

第6回と第7回は、学生はどちらかに参加し、1グループ8~9名の学生が1人の専任教員の司会のもとで、第4回で作成した自身の将来計画をグループメンバーに公開し、メンバーから意見を貰います。このディスカッションによって自身の将来計画をより明確に、また人に伝わるようにブラッシュアップします。

第8回は第9~11回に実施される「企業に勤めるOBOGとのグループディスカッション」に向けて、自身の将来計画を企業に勤めるOBOGに聞いてもらい、アドバイスを貰うことに対する注意事項の説明や、自身の将来計画の一層のブラッシュアップに関するガイダンスを行いますので、将来計画の検討を深めます。

第9回から第11回は、学生は3つのチームに分かれ、それぞれ2日2社の企業との面談を行います(計3日間実施)。ここでは、第6回と第7回において専任教員の司会で行ったディスカッションをOBOGの司会で行い、あわせてアドバイスを貰う機会とします。OBOGからのアドバイスは社会人・実務家の立場に立った非常に有益なものです。なお、この面談に望む企業は自身の希望業種・職種とは限らないためにより広い視野での議論が行われます。

第9回 企業に勤めるOBOGとのグループディスカッション

▷建築業界で役立つ資格取得(第12回)

第12回では建築業界で活かせる資格について、資格受験をサポートする学校の担当者から近年の建築士資格試験やその他の建築業界で活かせる資格取得に向けたレクチャーを受けます。また、参加の2社から模擬試験の提供を受けて、その受験を促します。

▷キャリア教育の総括(第13回~第15回)

第13回では「OBOGと学生との懇談会」に向けたガイダンスを行います。実施方法、参加方法、参加の心構えなどを理解します。

第14回と第15回は2日間にわたる「OBOGと学生との懇談会」への参加です。自身が入社したい企業、興味のある企業のOBOGに直接企業の情報、待遇、福利厚生などを尋ね、インターンシップ参加のサポートをいただいたり、企業説明会のお誘いを受けたりします。この場に参加する企業は日大理工建築から継続的に新卒者が入社している優良企業ばかりで、就職希望者の6割ぐらいがここに参加する企業に入社していくことになります。

令和6年度は8月1日(木)・2日(金)に開催されました。2日間の参加企業は70社、建築学科・建築学専攻の参加者数は8月1日に283名で、学生たちは各社のOBOGから熱心に情報を聞き取っていました。

第13回 ガイダンス(S101教室)

第13回 ガイダンス(S301教室)

▷単位取得にあたって

本演習科目は必修ですから、全学生ができるだけすべての授業回に出席することが望ましいです。各回の出席は教室でのカードリーダーへの学生証のタッチまたは当日の参加者の対面チェック(第6・7・9・10・11・14・15回)と当日課題の提出の両者が揃ってその授業回の成績となります。出席していても課題が未提出ではその授業回の成績が付きません。自身の将来のキャリアを確かなものとするためにも、ぜひ真摯に受講し、課題の作成などをとおして真剣に将来を考えてください。

▷提出された課題から

第3回の課題は「本日の先輩たちの話を聞いて,これから自分が『やらねばならない』と思ったことを記述してください」でした。この回答の中からいくつか紹介します。

・実際に働いている先輩からの年内スケジュールであったり、インターン先の話や精神面の話であったり、とても貴重な時間を過ごせたと思った。どの段階でどう立ち回るのが一般的なのか全く分かっていないので、まずは先輩、OBOGに就活を聞くことからだと感じた。

・まずは自分が何になりたくて、何をしたいのか明確にすることが今の自分には必要だと感じた。私はインターンなども多く回ればいいというのではなく、少なくてもいいから、やりたいことのイメージを掴むために行きたいと思った。

・まず、自己分析が大事であると感じた。これは自分のことを知るのはもちろん、これから自分がどのようなことをしたいのか、どのような職業に就きたいかを考えるために、自分を見つめ直すことがやるべきことだと感じた。また、自己PRを行うために自分がどのような性格で意志の強さやどんな考えを持っているのかまとめて分析することが必要であると感じた。

このように、先輩方の話に刺激を受け、大変有意義な話を伺えたことに感謝している様子が分かります。

第5回の課題は「ES(エントリーシート)に書くべき自分の長所と短所について記述してください」でした。この回答の中からもいくつかを紹介します。

・自分の長所は、自分でやり抜く意志の強さだと思う。これまで難しいと思ったこともやり抜いたことは多く、これには自信がある。しかし、この経験が災いしてか、ギリギリでもやり抜くことはできると思ってしまい、計画性があまりないのが短所だと思う。この短所は、改善すれば自分がもっといい人材になれると思う。

・私の短所は、ハプニングがあるとすぐ精神的に不安定になってしまう点となんでもネガティブに考えてしまいがちな点だと思います。私の長所は、礼儀正しく挨拶をしっかりする点とやり抜く意思が強く、最後までやりきろうと取り組む姿勢だと思います。

・長所として積極性をあげる。設計の授業だけでなく自分だけでコンペに出したりしている。短所としては思いつきで行動してしまうところである。行動する前によく調べたり計画をしっかりたてるべきだったとコンペに出す時に思う時がある。

このように、自身の長所と短所を多くの学生が自分なりに認識していることが分かります。しかし、エントリーシートに記載する場合には、その長所・短所がどのような経験から言えるのかを明確にしなければなりません。自身の経験・エピソードを交えて具体的に、また端的に記述できるように考えましょう。

(文責:宇於﨑勝也)

1963年、東京都大田区生まれ。愛知県立旭野高等学校卒業/1987年、日本大学理工学部建築学科卒業/1993年、日本大学大学院理工学研究科博士後期課程建築学専攻修了/1993年~日本大学理工学部建築学科