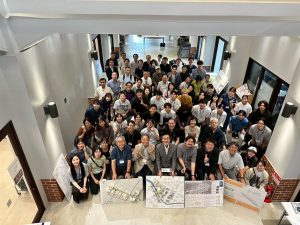

さまざまな分野の個性豊かな先生との交流も

建築という学問は、飽きることのないもの

大学へは、建築のデザインを学びたくて入学しました。

というよりも、建築の仕事についてあまり知らず、建物をデザインしたり、住宅の間取りを考えていくのが、「建築」の仕事であると考えていました。

しかし、建築はデザインする (意匠) だけではなく、構造や環境、歴史、材料など、さまざまな分野が組み合わさることで成り立つ学問であることを、後に大学で知りました。

分野も範囲も広く覚えることがたくさんあり、大変な学問だなと思いましたが、同時に、専門分野に対しての選択肢が広く、さまざまなことが学べ、飽きの来ることがない学問かもしれないとも感じました。

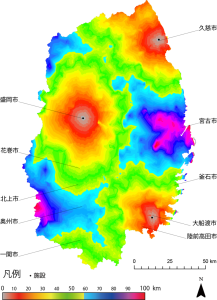

建築学の知識を深めていくうちに、熱や音、光など、人々が快適な生活環境を考える上で最も密接である建築環境工学の大切さを学びました。中でも、住宅内で発生する騒音に対して関心があったため、現在、建築空間の音環境について研究を行う研究室に所属しており、日常生活で発生する加振力について研究を行っています。

実際に問題として挙げられている騒音や環境振動について研究に取り組んでいるため、社会に対して役立っている実感が湧きます。

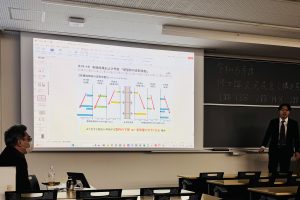

意匠系にはコンペなど対外的に発表する場があり、それ以外の分野はひたすら実験や解析を行っているだけだと思われがちですが、学会などで研究成果を発表することはしばしばあります。

学会の場では、他人からの評価をもらったり、意見を交わすことで、さまざまな知識が身に付き、自分の成長を感じることができると思います。

最初に書いたように、建築学科にはさまざまな分野があり、いろんな先生がいらっしゃいま す。個性豊かな先生たちと交流し、考え方を学ぶことができるのもひとつの魅力だと思います。

だから建築は面白い。

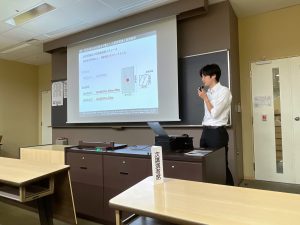

扉の開閉時に発生する加振力・加速度の測定実験の様子