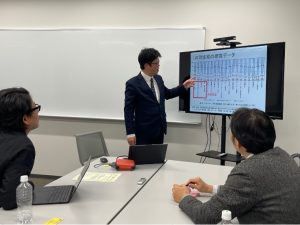

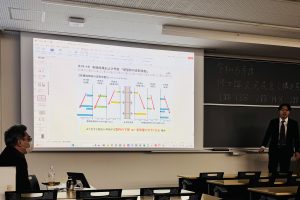

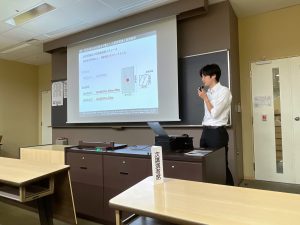

都市空間がもつ情報を「見える化」する

地理情報システム(GIS:Geographic Information System(s))に出会ったのは学部4年の秋頃でした。医療施設の配置に関する研究のため、施設の情報をEXCELにまとめていました。そこに施設の空間的な位置を示す座標値を入力しGISに取り込むと、一気に情報の解像度があがる感覚があったのを覚えています。単なる施設の属性に位置を付与することでデータが「見える」ようになりました。それ以降、GISと空間情報を使った研究に夢中になりました。

アクセシビリティで利便性を可視化する

私たちが暮らす都市空間は利便性が求められます。それでは、その利便性はどのように判断すればよいでしょうか?私はこの判断基準のひとつに「アクセシビリティ」があると考えています。近接や接近をあらわすアクセスと能力や可能性を示すアビリティが組み合わさった言葉で、「近づきやすさ」や「利用のしやすさ」のことを示します。現代の都市空間での暮らしは人・もの・サービスなどが移動することで成立しているといえます。生活の中で、学校や職場に通ったり、買い物をしたりする際には、自宅から目的の場所まで移動することが不可欠で、アクセシビリティが確保されていることが暮らしやすさに関係します。

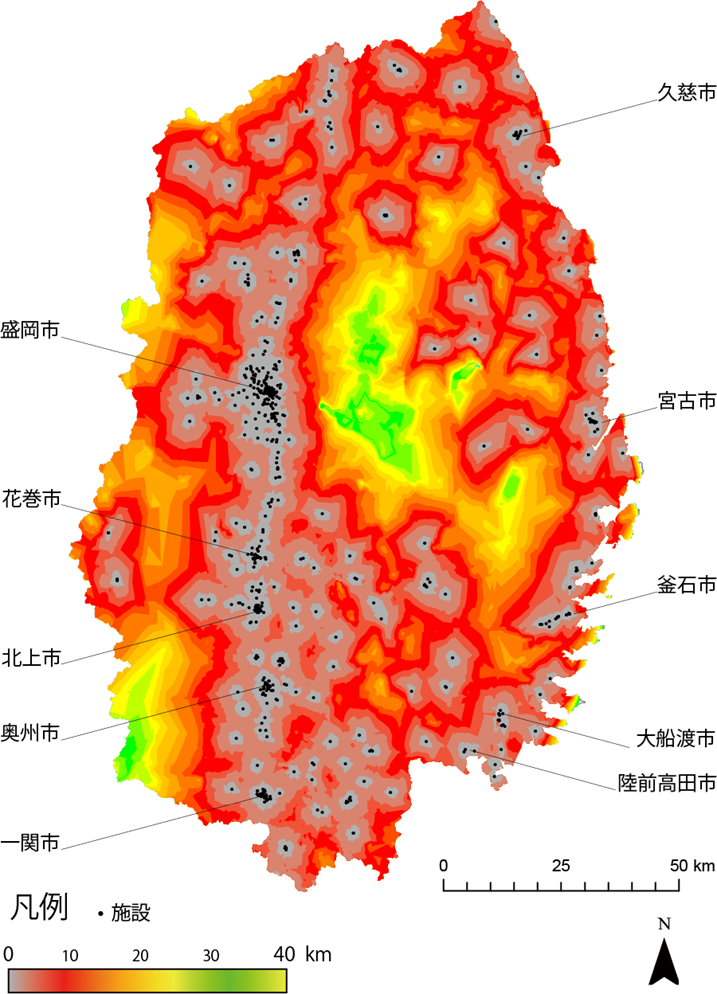

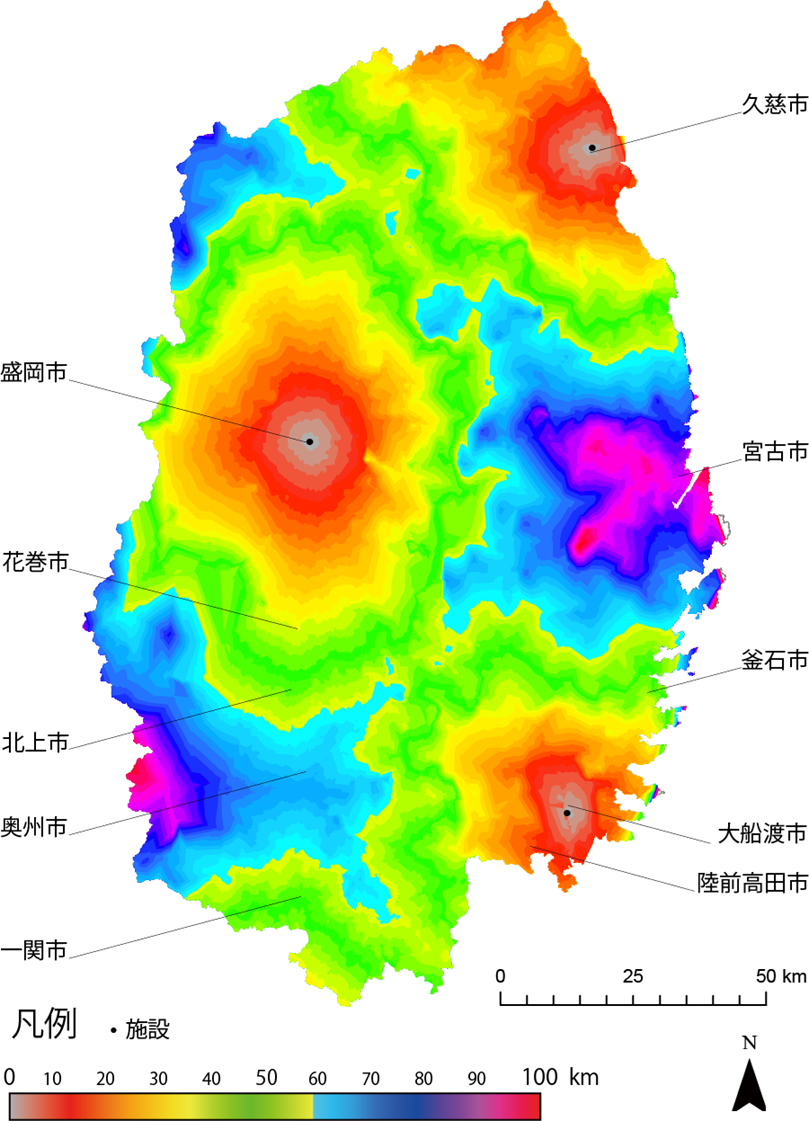

アクセシビリティは、距離、時間、費用などを用いて定量化され、GISによって容易に算出することができます。例えば、現代の日本における最も大きな社会問題のひとつに高齢化がありますが、高齢者の増加に伴い医療・介護ケアの必要性が高まっており、地域での生活を継続するためには日常的な生活圏の中でサービスを受けられる体制が必要です。このとき、例えば医療施設の位置をプロットし距離圏を可視化することで医療の空白地帯を明らかにすることができます。

建築は空間を扱う学問と私は理解しています。空間は地形・気候・建物・人など物理的な存在だけでなく、文化や都市計画等の法律・制度などの目に見えない属性を内包します。これらを統合し解析し可視化することで、新たな関係性に気づけることがあります。だから建築は面白い。

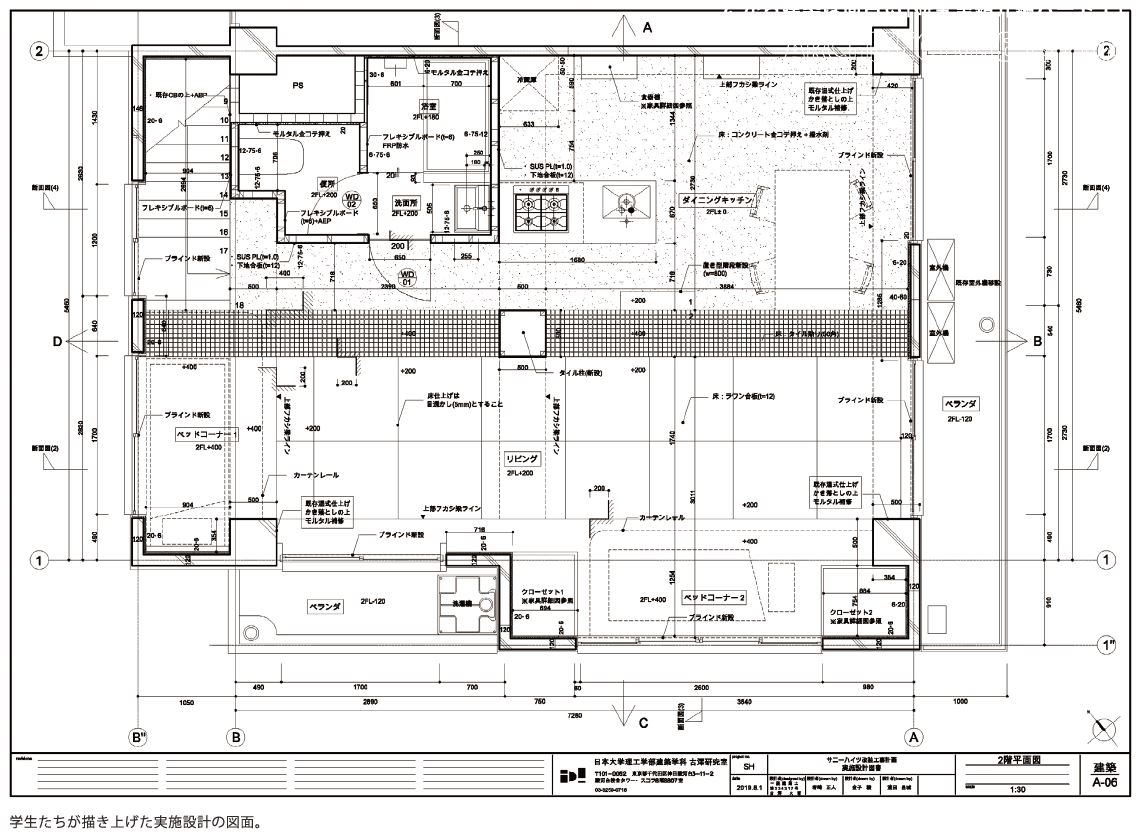

内科診療所・病院(上図)と三次救急(下図)への道路距離に基づくアクセシビリティの可視化

【関連ページ】