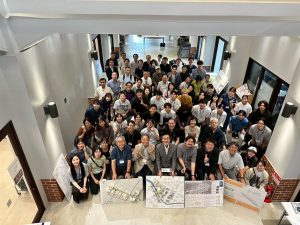

木材を格子状に組み合わせた屋根。実験用の試験体。

材を組み合わせて架構が作られる。木質構造建物の屋根架構。

構造設計≠地震に対する安全性の確認

建築の設計は、建物の造形や空間の使い方などを形にしていく「建築設計」のほかに、「構造設計」や「設備設計」などがあります。このうち、構造設計は、建築設計の計画案に対して、建物の架構(例えば、柱や梁など)の構成を工学的知見に基づいて考える分野です。構造設計では、地震等の自然災害に対する安全性の確保が至上命題となりますが、このほかにコスト(経済性)や作りやすさ(施工性)なども考慮します。また、架構の形状は、建築の造形性や使い勝手に影響することも多く、建築設計のイメージをいかにして具現化していくかが、構造設計の際には重要な視点のひとつとなります。

木材の特徴を踏まえて2つの視点から架構を考える

ここで、私が専門とする「木質構造(木造)」は、自然由来の「木材」を主な材料として建物を構成したものを指します。木材は、材料の観点から見ると、軽く、柔らかくて加工しやすい(言い換えると、めり込みや変形を生じやすい)、材の繊維の向きによって強さ・硬さが異なる、乾燥収縮・湿潤膨張、性能にばらつきが大きい、などの特徴を有します。また、木材は、切る、削る、孔をあけるなど、材を「引いて」架構を組み立てていきます。鉄骨や鉄筋コンクリートのように、材そのものを「足して」形を変えることが難しい材料です。このため、木質構造では材同士の完全な一体化が困難であり、また引き算するほど材が小さくなり、硬さと強さへの影響が大きくなります。

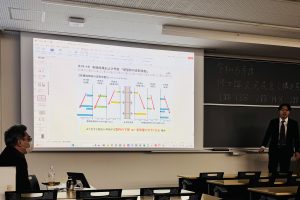

さて、このような特徴を有する木質構造の構造設計では、建物全体の力の流し方(地震等で発生する力に抵抗する架構形状)というマクロの視点と、材同士の接合方法といったミクロの視点が必要です。マクロ視点では建築設計が求める要件を満足しながら、建物全体の安全性を確保するための材の組み合わせ方を考えます。一方で、ミクロ視点では、木材特有の割れやめり込み、力の向きと繊維の向きの関係などを考慮しながら、材同士をつなぐ方法を考えます。このマクロとミクロの2つの視点を行き来しながら、架構のつくり方を決定していきます。難しく聞こえるかもしれませんが、パズルを解くようで、とても面白いです。(ちなみに私の研究分野は、ミクロ(接合方法)や、ミクロとマクロの関係性などが対象です。)

また、木質構造の建物を見たとき、このマクロとミクロがどのように構成されているか、非常に気になります。細部まできれいに納まった架構を見たときや、木材の特徴を活かした構成がなされていたときなどには、思わず感嘆の声が出ます。

構造設計の観点から建築物を観察すると、建築の新たな世界で見えてきます。だから建築は面白い。

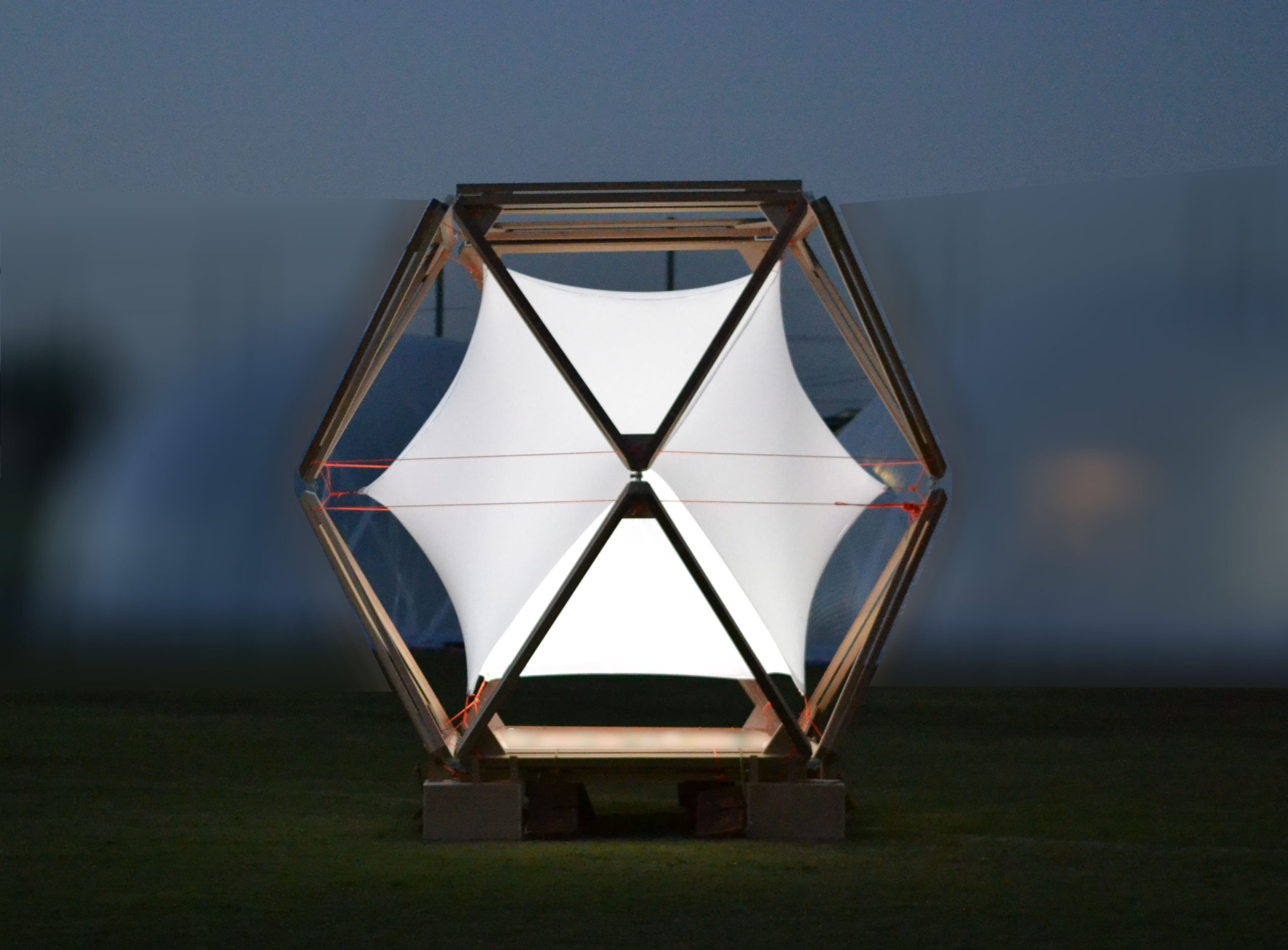

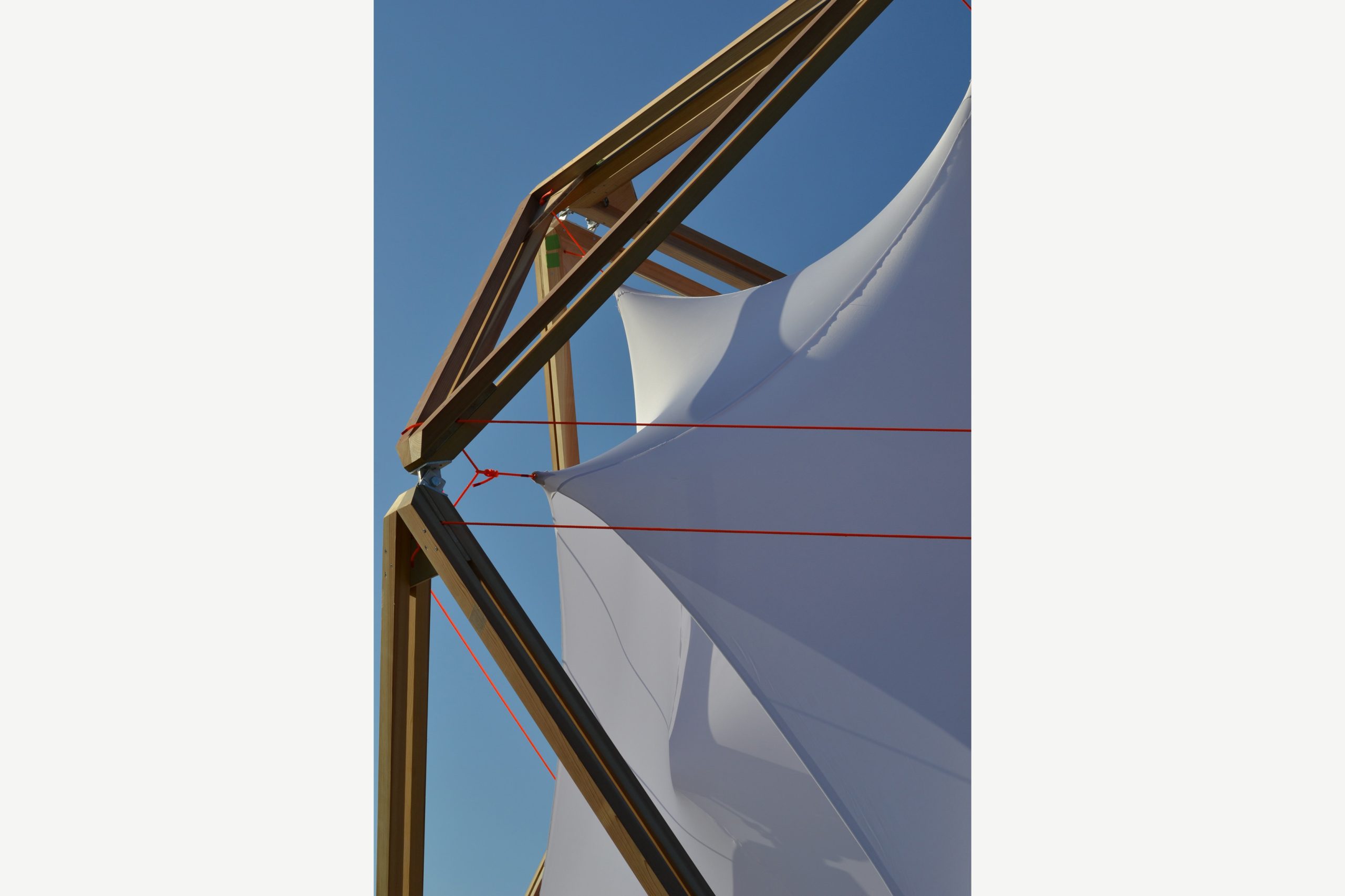

木材と膜材による仮設の建物。学生によるセルフビルド。

木材と他素材の接合。施工のために可動性を備える。可動と安定の両立が難しい。

【関連ページ】

・研究室:木質構造デザイン研究室