大学の外の世界だからこそ学べることを

受賞記念インタビュー From SHUNKEN 2019 Oct. vol.47 no.3

インタビュイー:今村雅樹特任教授インタビュアー:古澤大輔助教

いまむら・まさき:1953年、長崎県生まれ。1977年、日本大学理工学部建築学科卒業。 1979年、 同大学院理工学研究科博士前期課程修了。同年、建築家・伊藤喜三郎に師事。 1989年、今村雅樹+TSCA代表。 1992年~` 今村雅樹アーキテクツ代表。2000年、 日本大学理工学部助教授。2005年、 同教授。20 19年~、 同特任教授。主な受賞に、 日本建築学会教育賞・作品選奨、 日本建築家協会JIA新人賞・低秀建築ほか。主な作品に、「太田市総合ふれあいセンタ ー」「太田市沢野中央小学校」「上越・石田眼科」「合志市保険福祉センタ ー」「優々の森保育園pucapuca」「熊本県医師会館」ほか。

―大学連携による教育プログラム「建築トークイン上越」が、「2019年日本建築学会教育賞(教育貢献)」を受賞しました。おめでとうございます。今村先生は参加講師を務め、これまで6年にわたり、計70名の今村研究室の学生が活動されてきました。大きくはどのような活動になるのでいうか。

今村:「建築トークイン上越」は、まず、新潟県上越市の中山間地域の廃校を宿泊体験交流施設としてリノベーションし、その後、地元で立ち上げた組織と参加大学と建築家たちがサポートにまわり、その宿泊施設に学生が集い、学生たち自身が代々継続して運営してきたものです。わかりやすく言うと、10年間にわたる、中山間地域をキャンパスとした建築教育です。本学を含む12の大学が連携して組織をつくり、活動しています。

過去10年間のフライヤー

―この活動は、そもそもどこからはじまったのでしょうか。

今村:もう、10年も前のころですが、「建築トークイン上越」以前に、高橋靗一先生がお持ちの山荘「靗山荘」に、当時、若手だった僕と同世代の建築家たちが集まって、交流を図りはじめていたことがきっかけでした。

その交流を経て、約10年前に、法政大学の渡辺真理さんや早稲田大学の古谷誠章さん、工学院大学の木下庸子さんなど5人が集まり、「建築トークイン上越」のプロジェクトがはじまることになりました。僕も当時、声をかけていただいたのですが、そのときは設計のプロジェクトが忙しくて参加できませんでした。その後、5年ほど前から、日大の今村研として参加をはじめました。

―「トークイン」というネーミングにもあるとおり、この活動の目的は、その土地に学生のような若い人たちが入リ込み、地域の活性化をうながしていくことなのではうか。

今村:そのとおりです。 最初は、お米が豊かに採れる田舎の浦川原地域に入っていったのですが、そこに廃校となった月影小学校がありました。廃校後の使い道を考えていた地域住民からの要請を受けて、先ほどの5名の建築家たちの研究室が、合同で再生プロジェクトを行い、2005年に宿泊体験施設「月影の郷」としてオープンしました。

このプロジェクトは、地域住民と学生が当事者意識を持って取り組めるように、工事の一部をセルフビルドで行いました。3階建ての校舎の1階部分は、地域住民や学生、観光客の交流の場ヘコンバージョンし、元職員室の壁を取り払って食堂をつくリ、その脇には、囲炉裏や元保健室を改修した談話室が設けられました。施設を運営するスタッフは、すべて地元の人たちで構成されています。僕たちも何度も泊まりに行ったリ、夏のゼミなどでもよく使っています。その後、「建築トークイン上越」のプログラムは、ここを拠点としてまちへ展開していくことになります。

―今村先生たちが参加しはじめたころには、廃校の小学校のプロジェクトは、もうオープンしていたのですね。すると、先生が参加されてからは、どのようなことをされてきたのですか。

今村:僕たちが参加する以前、最初の5年は、廃校の小学校を再生し、その小学校がある浦川原地区を対象としたプロジェクトを行っていたようです。そして、僕らが入った年からは、そこを拠点にしつつも、まちに出ることにしました。

上越には、直江津と高田という大きなまちがあります。このふたつが合併したのが上越市なんです。直江津は、町屋がたくさんある商人のまちで、「雁木」と呼ばれる雪除けのアーケードのような通りが商店街にたくさんあります。関わってから最初の2年は、僕らはまず、そのまちを解析して、どうすべきかということについて取り組みました。学生たちは、地元住民の皆さんと一緒にワークショップをやって、いろんなアイデアを出し合いながら考えていきました。

その後は、もうひとつの高田へ移り、プロジェクトを行いました。高田は城下町であり、三大桜の名所になっていたり、日本で一番古い映画館があったり、とても面白いまちです。このまちにも「雁木」はありますが、日本全国にある過疎化や高齢化といった問題をかかえており、それを既存の町屋を使って解決していこうと取り組みました。

上越の「雁木」がつくり出すまち並み

―「建築トークイン上越」では、毎年、実際にはどのような期間に、どのようなことが行われているのですか。

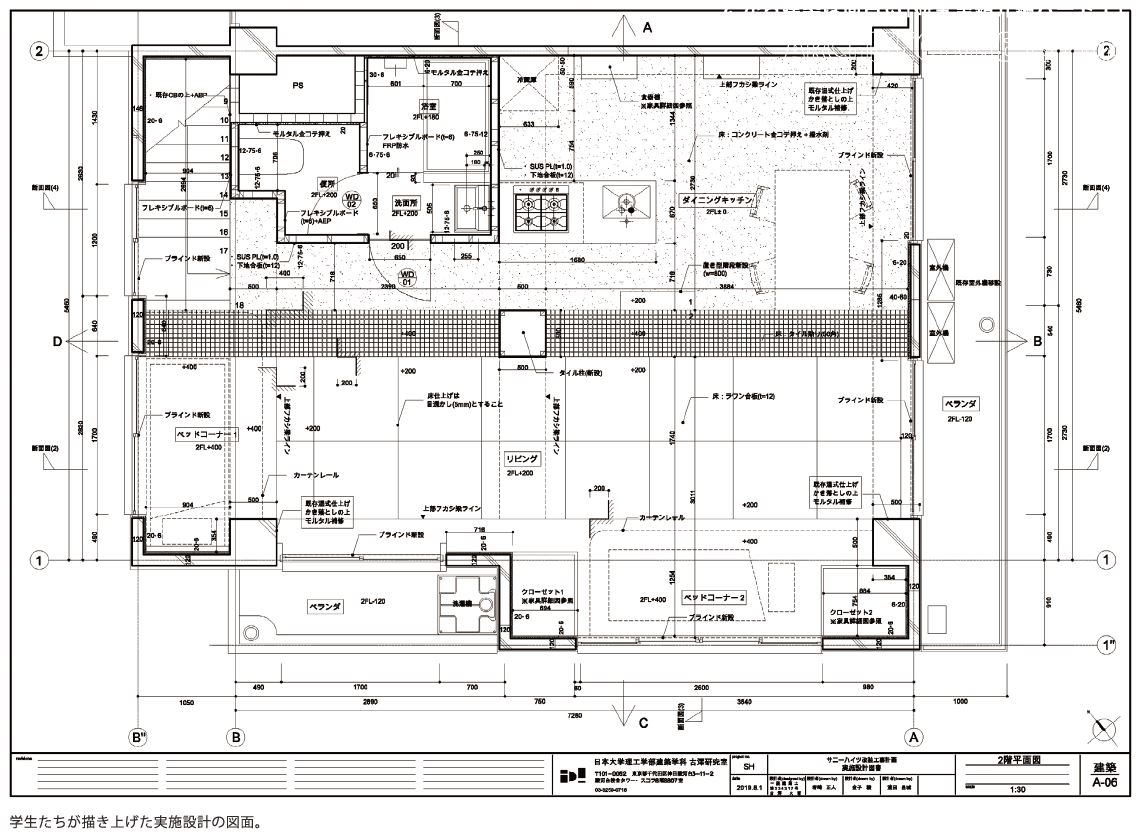

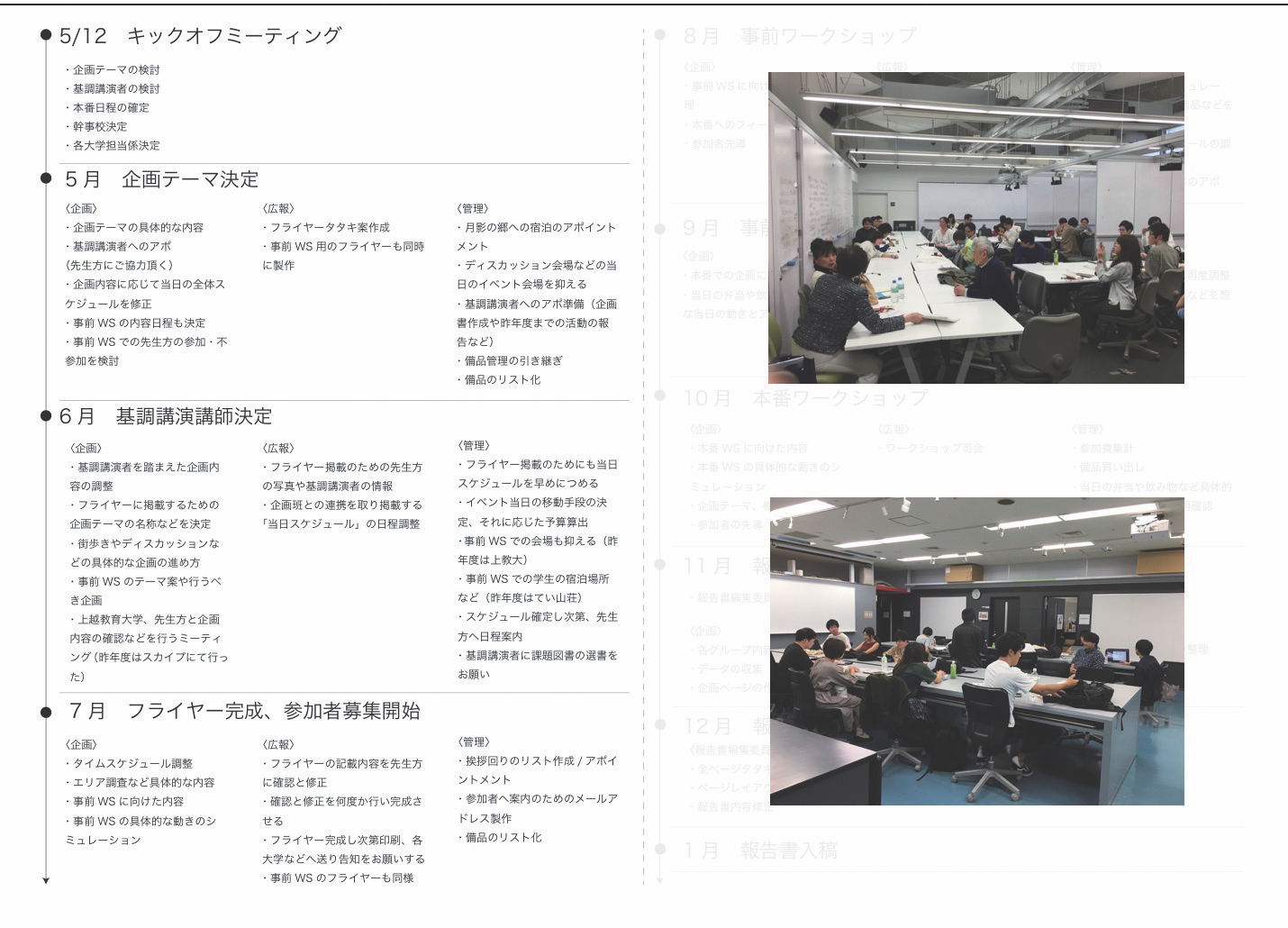

今村:毎年、秋の3日間に開催します。たった3日間なのですが、準備は4月からはじまります。日大や早稲田大、日本女子大など、毎年、持ち回りで幹事校を決めて、対象エリア(まち)を決め、課題設定を行い、さまざまなゲストの選定も含めて、3日間全体のワークショップを学生自身がつくり、実施していきます。

その成果が、ある程度蓄積されてきたことと、10周年という節目もあり、学会教育賞にノミネートしようということになりました。

すべてを学生の手で行う意義

―企画や準備など、ほとんどを学生主体で行うのですか。

今村:先生は横でファシリテートはしますが、企画して、考えて、行動するのは、すべて主体を持って学生にやらせています。日大は参加する学生数が多いとともに、チームワークやコミュニケーションカが高く、まとめるのもとても上手なんです。先の回では、日大が幹事校となり、座長の学生もとても優秀でした。

5月から7月のスケジュールとミーティング風景

―そういうときのリーダーは大切ですよね。学生たちにそこまで主体性を持たせることは、とても教育的効果がありそうです。私も他大との合同合宿を毎年やっているのですが、やはり、研究室で幹事を担当したときは、学生たちの成長度がとても大きくなります。外部とのやり取りから、全体の段取りを付けることまで、いろんな経験が彼らを大きく変えます。

8月から11月までのスケジュールと現地ワークショップ風景

今村:そのあたりも含めた教育的効果と地域への貢献を含めて、教育賞では評価していただきました。特に建築家教育としては、学外でさまざまなものごとに触れることはとても大切です。たとえば、地域住民の中で学生が意見を言うと「そんなこと、君は学生だから言えるのだ!」とか言われる。このようなことひとつとっても、とても貴重だと思います。

―参加する複数の大学は、それぞれに活動をするのですか。

今村:期間中は、すべての参加大学を混ぜた8つくらいのチームをつくり、そのときどきの課題に取り組みます。すると、自然とリーダーのような学生が出てくるものです。そこで気付いたことなのですが、日大の学生たちは、他大を凌駕するくらい力を発揮するんです。リーダーではない学生たちも、 自分から手を挙げてやるということはなくても、「これをやりなさい」と言われると、集中して力を発揮するし、人と共同してまとめることもとても上手くやるようになります。

最初は、学生たちが案を考えていくのですが、そのとき先生たちは、あえて学生と距離を取るために作業をしている小学校ではなく、靗山荘にいるようにしています。8班に分かれて進めているので、和気蒻々と進めているチー ムもあれば、喧々誇々しているところもあるんです。でも、そういうことも、先生たちは仲介したりしないほうが良い。あえて任せます。3日間で、地元の人たちや先生たちにプレゼンテーションしなくてはいけない使命感もあるから、学生たちは、それに向かって頑張ります。

自分たちで線を引き現場も体験する

―このプロジェクトは、アイデアだけではなくて、実際の建物の再生も行ったのですか。

今村:僕らが参加しはじめてすぐのころは、当時、東京理科大にいた安原幹さん、日本女子大の宮晶子さん、法政大の渡辺真理さん、工学院大学の木下庸子さん、僕たちの5大学で、「町屋の再生」をやりました。まちなかに歯抜けのように空き家が出てくるのだけれど、全部が古い伝統的な木造で、必ず手前に雁木があリます。まちの活性化のために町屋を一棟、上越市が買い上げて、設計を5大学のコンソーシアムで取り組んで再生しようとしました。

学生たちも、先輩たちが小学校の再生をしていることもあるから、自分たちも実際に町屋の改修をやってみたいという気持ちが自然と湧いてくるんです。そうすると、やはりお金が必要になるので、次のタームに向けて、そこは先生たちがお膳立てをして、市の了解を得たり、資金をどうにか工面してもらえるようにお願いしました。

次のタームである実際の町屋の改修では、最初は各大学で案をつくって、住民たちと打ち合わせをして、模型もつくったり。これは、東京に戻ってきても行っていたので、夜にスカイプで会議をしたりして、とにかく大変でした。各大学の案から1案に絞って、その先は各大学で分担して進めていきました。

一般図の図面も学生たちが描いてるんです。たとえば、日本女子大は水回りを担当してください、といった感じです。でも、実際は、既存を解体してみたら、いろんな不具合が出てくるのですが、そういったことも全部学生たちで対応していくんです。防火や断熱が無い、予算もほとんど無い、そういうリアルな状況に対して、どうつくっていくかをみんなで考えていきます。

「町屋再生」プロジェクトの模型

大学の外だからこそ学べることを

―施工も学生たちで行ったのですか。

今村:施工は、地元の工務店が主体ですが、できるところは学生で。でも、漆喰や左官などは難しいから、そこは地元の職人さんに指導してもらって。さっきの小学校に学生たちは泊まりながら、現場に通って、職人さんに教えてもらいながら行いました。

―実際、用途としては何に変わったのですか。

今村:まちなかに若者がいないという問題が浮かび上がってきたのですが、地域の方々にアイデアをプレゼンテーションしたときに、地元の看護大学が興味を示してくださって、看護大の女子学生5人が住むシェアハウスにすることになりました。

すると、生活をしながら、周辺の高齢者の 方々に何かがあったときに、自分たちの演習経験にもなるし、まちなかに若者がいるきっかけにもなる。1階のまちに面するスペースは、少しオープンにできれば、子どもたちの塾にもなるかもしれないし、健康相談も受けられるような場所にできれば、お年寄りの寄り合いの場所にもなるかもしれない。いろんなアイデアを出して実施していきました。

―毎回、ある課題があり、学生たちが取り組むという形だと思うのですが、課題そのものも学生たちが抽出し、設定するのですか。

今村:だいたいそうですね。だから、地元の方々としては、「今年は何をやってくれるのかな」という期待が大きくなっています。良いことです。

毎年、対象となるエリアも、その都度、学生たちが決めていきます。中山間地域に入っていって課題を発見して、それを解決するため に空き家を活用したり。たとえば、今、彼らがやっているのは、市の観光案内をつくることです。 こういうことを、秋の3日間のトークインで現地に入り、即席でつくっていきます。そのために、夏に事前に2、3日かけてサーベイへ行ったりもします。その上で、秋に向けて準備をしていきます。

「町屋再生」プロジェクトの実物

大学外における建築教育のあり方

―今回は教育賞での受賞でした。このプロジェクトを通じて、学生たちに何を感じてほしいですか。教育的効果についてはいかがでしょうか。

今村:大学の設計教育や建築家教育は、ミクロコスモス的なところがあります。机上の空論と言うか。最近の学生たちの設計作品も、自分の半径1メートルくらいのところから引っ張ってきて、私小説的に物語をつくって、プログラム化することが多いと思います。

僕は、そっち側ではなくて、社会に向かって発言しないと意味が無いと思っています。自分の私小説を社会に向かって発言するのも良いですが、そうではなく、対話の中から出てくるものが大切。社会や外の世界に対して、きちんと向かっていける人をつくらないと、多分、外国とは戦っていけないんじゃないかと思っています。

昨年もミャンマーでワークショップをやったら、彼らの目の前には、切実な問題がたくさんあるわけです。そういう問題に対して、建築的にどう解決するかということは重要だと思っていて。そういう社会に最初に触れる機会に、「建築トークイン上越」がなってほしいと思っています。たとえば、過疎化という言葉の意味は知っていても、実際にどうして人がいなくなっているのか、その原因はどこにあるのか、実際にまちに出て浮き彫りにする力が必要なんです。

―地域の問題を発掘し、関係者を巻き込み、合意形成していくことは、建築家には必ず必要な能力ですし、それが実体験できる「建築トークイン上越」は、まさに効果的なプログラムだと思いました。一方で、この議論で付いてくるものに、大学生はどうせ社会に出るのだから、学生時代は閉じこもって自分の論を構築したほうが良いという意見もあります。

今村:もちろん、両方必要だとは思いますが、どちらかと言うと、自分の論を構築するほうにウエイトを置くと、将来的にうまくいかない学生が多いように思います。自分の考えていることや、自分のワールドを、学生時代に一度破っておかなくてはいけないのだと思います。それができずに、殻が固くなってしまうと、それからはどんな意見や状況が向かってきても、全部拒否するだけになってしまいます。

学部の3、4年生なのに、先生や周りの人たちの意見を聞き入れることができない、殻が固い学生がいます。そういう学生に触れると、どうして大学に来ているのだろうと思ったりします。会話をする、議論をする、一緒にチームでやるということは、とても重要だと思います。

―これはとても大切な議輪ですね。殻の構築は必要だけど、その殻をどう柔軟化させておけるか。

今村:そういう意味で、「建築トークイン上越」でやってきた手法が、他で通じるかはさておき、ひとつの建築教育のスタディとしては十分効果があると感じています。

―5年間行われてきて、学生の変化はありますか。

今村:あります。 面白いアイデアはあるのに、最後までたどり着けない学生が少し増えてきたように思います。ある期日があって、まとめなくてはいけないとき、最後はある加速が必要になると思うのだけれど、うだうだアイデアを言い続けながら終わる人とかもいます。本当は、周りの状況に気付きながら、きちんとまとめるようにドライブさせる力を持ったり、内容についても、リアリティについてきちんと考えるようになることが必要だと思います。アイデアにセンスが必要なのではなく、思考そのものが大人の思考でなくては、社会に出て建築はつくれませんから。

―だからこそ、「建築トークイン上越」のような取組は、大学の外で行われるところで、大きな意義を持つ。

今村:本当にそう思います。研究室単体の活動として、今の大学内では、ここまでのことはなかなかできません。それはきっと、どの大学でも同じことではないでしょうか。

このような考えは、研究室を持ったころからありました。僕が研究室を持ったころの大学の状況が引きがねになりました。すでに、高宮員介先生が研究室を持たれており、そこは、高宮イズムの「建築家を目指す」という研究室。それが眼前にあるから、僕は違うスタンスを取 らないと意味が無い。だから、外に出て、アート関連のイベントにたくさん携わったり、事務所ではとにかくコンペに参加して。そうやって、高宮研とは違う、多様な建築家像の人材をつくっていかなくてはいけないと思っていたんです。

―今後の「建築トークイン上越」に期待したい展望があるとすれば、どんなことでしょうか。

今村:建築家の定義が随分変わったな、というところがあります。昔に決めた今村研究室の5原則の中に 「建築家を目指すこと」があるのですが、すでにこの「建築家像」そのものが、そのときと今では違います「建築トークイン 上越」のゲストトークで呼ぶ人たちも、まちづくりの人やコンバージョンのプログラムをつくる人など、実に多様なんです。もはや狭義の「建築家」ではない。

だから、そういう意味でも、「建築トークイン上越」を体験した学生たちから、また次の時代の新しい建築家像をつくり出すような人が出てきたらと思って期待しています。

―本来なら、大学が変わって、多様化する職能に対応した教育をしなければとなるのだけれど、大学は組織が大きい分、柔軟に変化させることは難しい。だから、今村先生は、あえて大学外の研究室活動を、多様化する職能に対する教育として補っていると言えるのですね。

今村:そのとおりで、大学の中でできないことを、外で教育の一環としてやるということでしょう。最近も、昨年に「建築トークイン上越」を体験した卒業生が、CCCカルチュア・コンビニエンス・クラブのようなところへ就職したり、自分で会社をはじめたという学生もいます。

―それは、明らかな外での教育効果ではないでしょうか。「建築トークイン上越」という外の世界に出て、地域の方々と合意形成を図ったり、職能が拡張しているゲストを呼んで剌激を受ける。それらが、彼らにとってのリアリティとしてフィードバックしている証拠だと思います。

今村:そうでしょう。あそこにいらしてくださるゲストの皆さんは、大学の中にはいない専門家の方ばかりですから。僕は、あと大学には何年かしかいられませんが、大学の中にあるもの、大学の外にしか無いものをきちんと意識して、多様な建築の教育環境を学生に与え ていくことができればと思います。