今回のSHUNKEN WEBは、建築学科の中田善久教授が2020年日本建築学会賞を受賞された際に行ったインタビュー(『駿建』2021年1月号に掲載)の再掲記事となります。同学科の山中新太郎教授がインタビュアーとなり、受賞に至る経緯と受賞された論文のタイトルでもある「高強度コンクリートの品質に影響を及ぼす調合および施工要因の評価に関する一連の研究」に対する想いについてお話をうかがいました。

受賞記念インタビュー From SHUNKEN 2021 Jan. vol.48 no.3

日大の材料系研究者がつないだ歴史のひとつの成果

山中:この度は日本建築学会賞(論文)の受賞おめでとうございます。まずは、受賞の感想をお聞かせください。

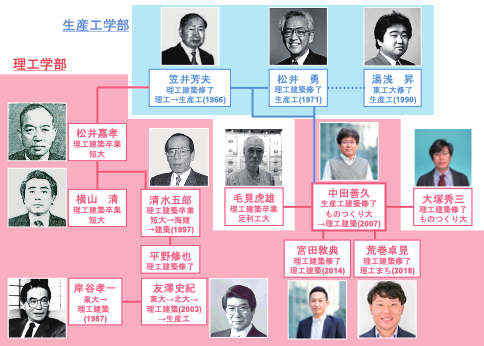

中田:正直、ほっとしたというのが私の感想です。実は、2009年に私の恩師の1人である毛見虎雄先生からこの賞への応募を薦められて、具体的な内容を検討していました。振り返れば、日大の材料系研究室を歴任してきた笠井芳夫先生も松井勇先生も日本建築学会賞(論文)を受賞しています。だから、この賞を私の代で受賞できなければ、日大の材料系の研究者として不適格だと言われているような意識でいました。私が受賞できなかったら、天国で、毛見先生は良く頑張ったと言ってくれるかもしれないですが、笠井先生にはきっと怒られると思う。そんな意識で研究に取り組んでいました。

山中:日大の建築材料を研究してきた先生方が、業界のトップランナーとしてバトンを渡してきたということですね。

中田:その通りです。以前、日大には松井嘉孝先生がいて、その後に笠井芳夫先生、その下に清水五郎先生や松井勇先生が続いていました。松井嘉孝先生は、いわゆる昭和の大学教授を絵に描いたような豪快な先生で、私の憧れとする先生です。笠井先生は、理工学部から生産工学部へ移ったのですが、生産工学部へ移った後も松井嘉孝先生とともに理工学部の多くの学生の卒業研究の指導もされていました。毛見先生は、笠井先生の同期で、戸田建設に勤めた後に現場から研究職へ移り、材料と施工の研究をされていました。

山中:今、お名前が出てきた先生方は、それぞれ材料の研究者で、専門はコンクリートだったのですか。

中田:松井嘉孝先生、笠井先生、毛見先生はコンクリートを専門とした先生です。その分野の中で、松井勇先生は仕上げ材を研究している先生、笠井先生は材料の試験方法などを中心とした基礎的なコンクリートを研究された先生です。大学にいるからこそできる研究をされていました。例えば、笠井研究室で初期圧縮強度というキーワードで研究をしていたときは、数時間おきにテストピースを試験していく作業を約3千本というスケールで実施していました。これは、大学というか、言うならば日本大学だからこそできる研究でした。一方、毛見先生は、企業にいた方なので、施工に絡む研究をされていました。

日本大学理工学部建築学科における材料・施工教員の系譜

研究の起こりと時代背景

山中:今回受賞されたきっかけとなった時代背景は、どのようなものだったのでしょうか。

中田:まず、2000年の建築基準法の改正により、高強度コンクリートが市場に出回るようになりました。それまでは、例えば建築センターの認定を取得する必要があったのですが、様相が大きく変わりました。大臣認定を取得するための実験が数多く行われました。一方、何がポイントかと言うと、実は、私の学位論文は、固まっているコンクリートからそのセメント量を求める研究なのです。あるテストピースの中にセメントが何キロ入っているかを逆算していくことで、ここにはセメントが多くなっているとか、砂利が少ないとか、施工の良否を判断できるのです。私もその頃は西松建設に勤めていて、現場に出ながら学位論文を書いていたんです。当時、毛見先生もおっしゃっていましたが、施工を対象とする研究は、結果がきれいに出てこないので意外と難しいんです。

山中:なるほど。室内の試験室で実施する実験とは違って、実際の現場ではさまざまな要因が複雑に絡み合います。

中田:そのような中で、大臣認定を受けた高強度コンクリートを用いて、寸法1メートル程度を打設すると発熱量が高くなってしまっていることにたまたま気付きました。通常、ポルトランドセメントだと95℃くらいまで上昇すると、長期の強度が伸びなくなってしまうのです。そこで、これに関する実験をしばらく継続したのですが、そのときに「コアだな」と思い、コンクリートコアの試験を数多くやりました。試験を続けていくと、コア抜きをした試験体に鉄筋が入っているとか、さまざまな要因が絡んでくるのですが、この分野の研究は昭和50年代で止まっていたのです。コンクリートは時代とともに変化しているのに、その評価方法に関する研究は止まったままでした。その分野では、平賀友晃(理工卒業生)さんという著名な研究者がいたのですが、その方は「セメントの発熱量で強度の停滞はない。」という研究成果を発表しています。これは、今では定説となっている、セメントの温度が70℃を超すと長期強度が伸びないという内容と逆の結果です。ただ、これは当然のことで、当時と現在のコンクリートでは技術が異なっています。要は、野口英世がいくら顕微鏡を覗いても黄熱病が見つからないのと同じです。当時の技術では見ることができないのですから。コンクリートも同じで、当時は存在しない高強度コンクリートを評価しようとしているので、その評価基準も変わって当然です。そのような高強度コンクリートを対象として、何千本とコアを試験し、その結果が高強度コンクリートのヤング係数や調合計画に関する研究につながっていきました。

山中:今回、選考理由として「これまで多くの研究者が敬遠してきたコンクリートの施工性という分野において膨大な量の緻密かつ精度の高い実験により、数多くの詳細かつ実用的な知見を体系的に提示したものであり、コンクリート工学の発展および高強度コンクリート構造物の品質向上に大きく寄与した」との記載があります。

中田:これは少し過剰に書いてくれていると思うのですが、私としては、何かの結果に対して相関係数が0.99を示すような精度の高い研究というより、誰にでもわかりやすくその傾向が明確に出せることが一番良いことだと考えました。これは、これから研究者を目指す若い方に伝えたいことでもあります。私が大学院で研究をはじめた当初のテーマは、グルコン酸ナトリウムを使った内容でした。実は、私は化学が大好きだったのです。セメント量を求める内容だけで言ってしまえば、笠井流なのです。そして、大学院で取り組んだ内容が学位論文になっていますが、その後もそれだけをやっていたら今の実績はありませんでした。学位を取った後に、同じテーマで論文を書くことはありませんでした。そこから毛見先生との出会いがきっかけとなって、受賞へとつながりました。

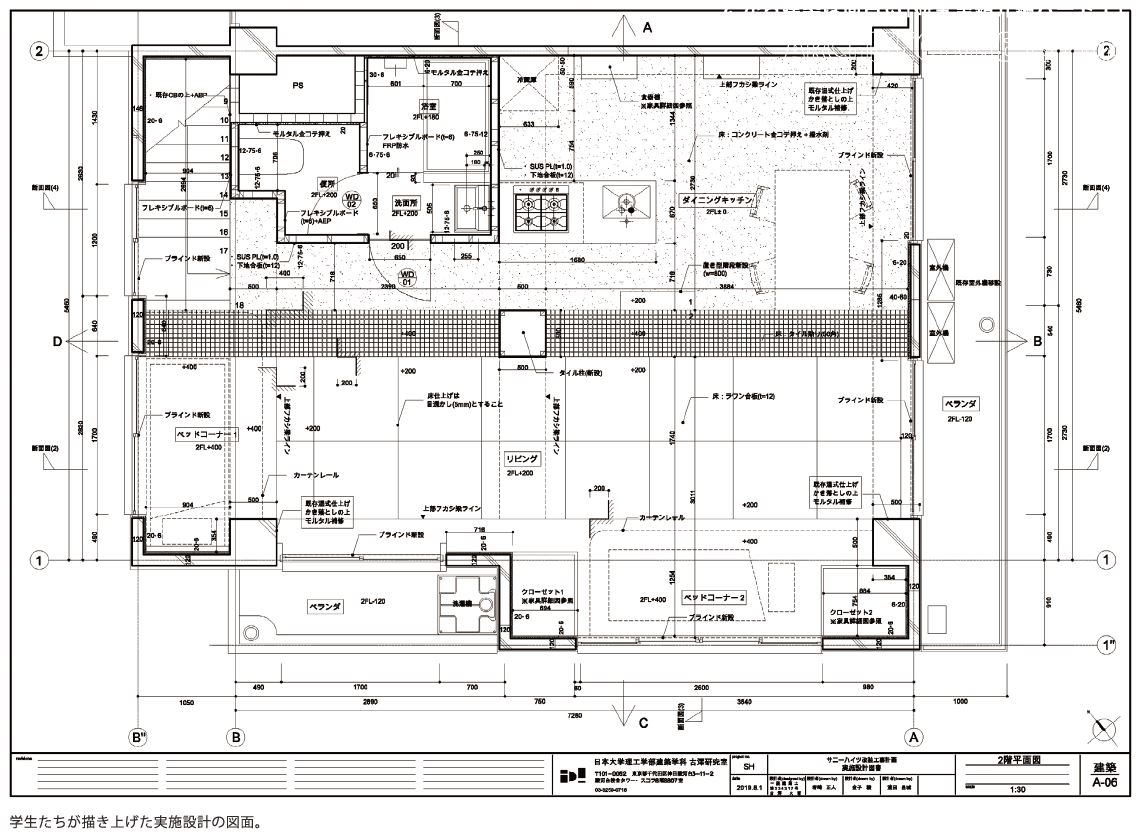

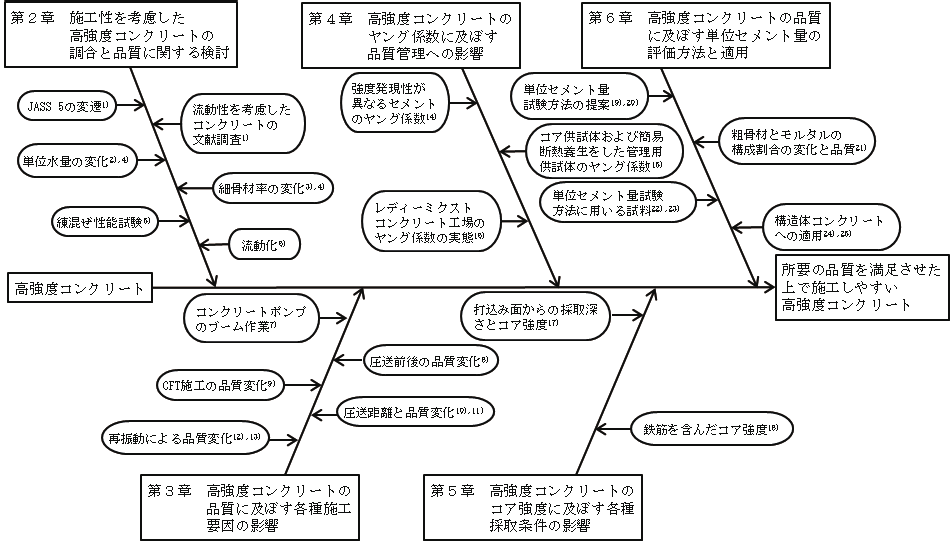

受賞論文の構成。所要の品質を満足させた上で施工しやすい高強度コンクリートの実現に向けて、多種多様な検討が方向性を持って綿密に計画されている。

建築材料の研究に進むきっかけは化学への興味

山中:先生と建築材料との出会いについて教えてください。中田先生が学生だった頃、計画や設計などいろんな分野がある中で、材料の研究室を選択したきっかけは何だったのですか。

中田:先ほどお話したとおり、学生当時は化学が好きでした。当時、今でいう「別冊駿建」のような各研究室のテーマを紹介している冊子があって、その中で「アルカリ骨材反応」という文字が目に留まりました。他の研究室には、こんな文字は見当たりませんでした。“アルカリ”も“反応”も建築の分野では特殊で、それを見たときに笠井研究室(建築材料研究室)に行こうと決めました。

山中:化学が大好きだという気持ちで飛び込み、しかし、ここまで建築材料の研究を進め、業績を残すまでに至った原動力は、何だったのでしょうか。

中田:大学院に進みましたが、当時はあまり深く考えていませんでした。ただ、当時の松井先生から、大学院1年生のときにしこたましごかれたのです。毎日10時頃に先生が大学へいらして、そこから研究の話がはじまります。実験計画や前日に実施した実験結果を報告すると、この後に実施する研究方針が決まり、その後、松井先生が帰宅する23時半頃まで、松井先生のサポートを行い、先生の帰宅後に実験がはじまるのです。深夜からはじまる実験は朝方まで続いて、当時、朝8時頃にオープンしていた学食に行って、200円くらいの朝定食(どんぶり飯・豚汁・コロッケのセット)を食べて、眠りにつく。その後、また10時か11時頃に松井先生がいらっしゃる。そんな生活が約10日間続いたことがありました。ほとんど家に帰りませんでした。当時はパソコンなんてものはなく、実験結果の整理はすべて手作業だったので、苦労したのを覚えています。

山中:そのような状況ですと、研究が嫌になってしまう人もいると思うのですが、どうして中田先生はのめり込めたのでしょうか。

中田:私が取り組んでいたグルコン酸ナトリウムを使用した研究テーマは、私が取り組む前から実施されていた研究でした。ただ、それまでなかなかうまくいかず、私が大学院で引き継いで研究することになりました。これは、コンクリートを溶解する研究なので、ありとあらゆる試薬を試しました。単純に考えれば、酸性の強い塩酸を使えば良いのですが、そうすると骨材の石灰も溶かしてしまいます。そこで、もう少し酸性の弱い酢酸を使おうということになったのですが、実験室がものすごい酸っぱい匂いで充満してしまい、大変な思いをしたことを覚えています。このように、さまざまな試薬を試し、かつ溶媒と溶質の関係もあるので、濃度もさまざまに変化させて研究しました。そこで、化学の先生からの助言により、グルコン酸ナトリウムを使って試してみようということになりました。当時は11月で寒い時期でした。グルコン酸ナトリウム溶液を作成して実験をやるのですが、寒いと粉末状のグルコン酸ナトリウムがなかなか溶けず、実験に使用する溶液が作製できないのです。ここで私の少しだらしない面が出るのですが、困った私はお湯を使って溶液を作製しました。すると、これまでなかなか良い結果が出なかった実験結果が、お湯を使って溶かしたグルコン酸ナトリウム溶液を使うと、急にうまくいったのです。これまで、6割程度しか溶けなかったコンクリートが8割ほど溶けました。「もしかしたら熱を加えると良いのでは……?」とひらめきましたが、それでも松井先生への報告は一度踏みとどまりました。先生からお湯で溶液をつくるような指示は出ていませんでしたから。そこで、確認のためにもう一度、同じ条件で実験をしたところ、やはり同じように良い実験結果となりました。

私はすぐに「先生、もしかしたら大変な発見をしたかもしれません」と松井先生へ伝えました。「なんだよ」と言われたので、「実は、グルコン酸ナトリウム溶液をお湯でつくってしまいまして。すると、とても良い結果が出ました」と報告しました。伝えると、すぐにスタイロフォームを買ってこいという指示が出て、ビーカーの形にくり抜いて、温度を測ることができるようにしました。そこから、熱湯を使って溶液をつくり、時間経過と温度を測りながら実験を実施したところ、溶解量が98%になるまでの実験結果を出すことができたのです。

山中:すごいお話ですね。研究成果を得るきっかけとなったのが、正規の手順とは異なるお湯を使った溶液の作製だったという……。研究のさまざまな苦節の中で、偶然のひらめきというか。

中田:ひらめきというよりは、いたずらですね。

山中:ノーベル賞受賞者の話でも良く耳にしますが、そういった偶然が起こす瞬間を重ねて、中田先生は建築材料学へとのめり込んで行ったのですね。大学での研究、企業での研究、現場での研究

山中:そんなふうに修士研究を大学院で取り組んだ後、企業の研究所に進まれたのですか。

中田:いや、就職して、最初は構造設計の部署に配属になり、その後、夏頃に技術研究所に配属になりました。企業の研究というのは現場対応が主となることが多いのですが、私は実験に多く触れられる比較的良い環境にいました。そんなときに足利工業大学の教授になり、研究室を構えることになった毛見先生から声がかかりました。私は新入社員だったにも関わらず、毎週足利工大へ足を運び、毛見先生の下で研究と学生指導も行っていました。当時、毛見先生の研究室の研究テーマを8個くらいは指導していました。この指導を通じて、時には10編ほどの研究梗概を書いたりしていました。そこで、論文を書く体力や気力が養われたように感じています。

山中:企業で働きながら、大学で指導や研究を行う経験もされていたのですね。企業で働かれているときは現場も経験されていたとうかがいました。それはいつ頃の話ですか。

中田:入社7年目くらいでした。現場での施工管理の辞令を受けたときは、1週間ほど研究に手が付かなかったのを覚えています。正直、どうしよう?と考えました。

山中:そのときは、既に大学で先生をやろうと思っていたのですか。

中田:そうです。既に大学での研究職の道を考えていて、いくつか公募も出していた時期です。

山中:そんな中で担当された現場は、今の研究とのつながりはあったのですか。

中田:ありました。最初は3ヶ月でやめようかくらいの気持ちで考えていました。ただ、私が担当した現場は、3万㎥ものコンクリートを扱う大きな現場でした。基礎だけで1万㎥でした。そのときは31歳くらいでしたが、経験のない私がそれまでずっと現場にいた人たちには勝てません。そこで何で勝つかというと、知識で勝つしかないのです。

現場では、それまで研究で培った知識を使って、大量に扱うコンクリートを効率良く施工し、コストを最小限にするよう努めました。1,000万円以上の利益を生むことができたので、現場でも成果を出すことができました。また、その過程で研究に必要なコンクリートに関するデータを同時に集めることも行いました。少しわかりやすい表現をするなら、医者が資格試験のために勉強してきたことを、実際の治療で実践しているような感覚でしょうか。やはり、理論と実際の現場では大きく異なるという経験をしました。自分が計算して発注した基礎が、実際に打設されていくのを目の当たりにすると、やはり面白いなと感じました。それから、その当時一緒に作業をした職人さんたちは、私が指示した作業と経験を、JRの現場だったことにちなんで「JR学校」と称して、その後の業務に活かしてくれました。また、特殊な環境下で独立柱にコンクリートを打設する際は、そのコンクリートを打ち込むホースに工夫を凝らして、より施工性を高めることを実施しました。この技術は、後に特許となっています。この施工を現場で記録して、論文にまとめて学会発表も行いました。

山中:現場では、それまでの研究で培った知識を活かして、技術を現場に落とし込み、そこでまた記録を取って研究に活かしていく。そんな中で、職人さんたちとも信頼関係を構築していった。面白いですね。

中田:ただ、現場で大変だったのは、とにかく時間がないことでした。現場で施工管理業務をやりながら研究を続けていると、例えば学会の研究発表に行くような時間は取れません。なので、発表がない審査付き論文をたくさん投稿して、研究を続けていました。当時は、現場から夜23時頃に帰宅し、そこから研究をはじめて、毎日2時や3時頃に就寝。次の日の朝5時頃に起床して現場に行く。といったような生活を続けていました。結局、3、4年ほど現場にいて、その後、ものつくり大学へ着任しました。

山中:今まで実験室でやっていた研究が現場に落とし込まれていった経験は大きかったですか。

中田:そういう意味では、ものつくり大学では実施工に近い実験がたくさんできる環境が整っていたので、さまざまな実験を精力的に行いました。

自分で変えられることの面白さ

山中:最後に、学生の皆さんに向けて、建築材料学やコンクリート工学の面白さについて教えてください。

中田:材料の中でもコンクリートが一番面白いのは、「自分で変えられる」ところです。例えば、水の量を変えられる。砂を変えられる。そんな何かを変化させながら、100万通りやっていったときに、どこかに何か新しい可能性があるんじゃないの?というのが魅力です。今でこそ、コンクリートにも定説がだんだん確立されてきていますが、それでも未だに、どこかに何かが潜んでいると思っています。ここまでの範疇ではこうだけど、そこを外れたときにその理論は当てはまらないという見方をしていくと、多分変えられるんですよ。

コンクリートだけではなく、材料という分野は、自分の感性や経験論がすごく出てくる分野で、「こうやったらこうなっていくんじゃないか」と先を読めることが成長につながり、現場ではその経験が積み重なって所長へとつながっていくものです。これはきっと設計やデザインでも同じことが言えると思います。ある事柄に対して、どういう風に変えられるか、自分ならどうするかを考えることが面白いと思えることが大切です。日大の良さは、学生数が多くて、いろんな考え方があるところ、さらに、それらを無駄だと思わずに全部やってみるところでしょうか。

山中:中田先生が大学院生のときに、溶液の水をお湯にしたらうまくいったエピソードのように、定説の通りではなく、たくさんある変数を自分で変えながら自分の目指すものをつくっていく。つまり、ゴールもひとつではないのですね。強度が高ければ良いわけではなく、作業性も高めなくてはいけません。僕は設計デザインをするので、コンクリートに風合いというものを求めたりもします。コンクリートという材料をひとつ取っても、答えとレシピは無限にありそうです。それが、材料という分野の面白さなのかもしれませんね。

中田:大学3年生になると、卒業研究のための所属研究室を決めることになりますが、そこでもたくさん考えてみてほしいです。私は大学3年生のときに化学というのが頭のどこかにあって、それが今に続いています。あのとき、水の温度を変えていなかったらどうなっていたのかなぁと思ったりもしますが、何かをやりたいと思ったことを意地でも達成しようとしてきたことが良かったのだと改めて思います。この「やりたい」と思うことがすごく大切です。今の学生の皆さんにも、何かに挑戦してみてほしいと思っています。

山中:今の学生の皆さんは、昔に比べたら既に完成されているものを手に入れることが多いのかもしれません。それに比べて、コンクリートは今でも施工現場で直接配合してつくっていく分野だから面白い、という面もあるでしょう。それはすでにでき上がっている品質保証されたものを使うのとは、まったく違った面白さだと思います。

中田:最後になりますが、日大理工建築では、私の前に井上先生がこの賞を受賞されました。その前は石丸先生や関口先生が受賞されています。こういうところも日本大学理工学部建築学科の伝統だということを、日大理工建築の教員も学生の皆さんも感じながら、未来へ向けて伝統を守っていくことができればと思います。

右から中田先生と山中先生。