本杉省三 特任教授 × 佐藤慎也 教授

(インタビュアー:堀切梨奈子 助手)

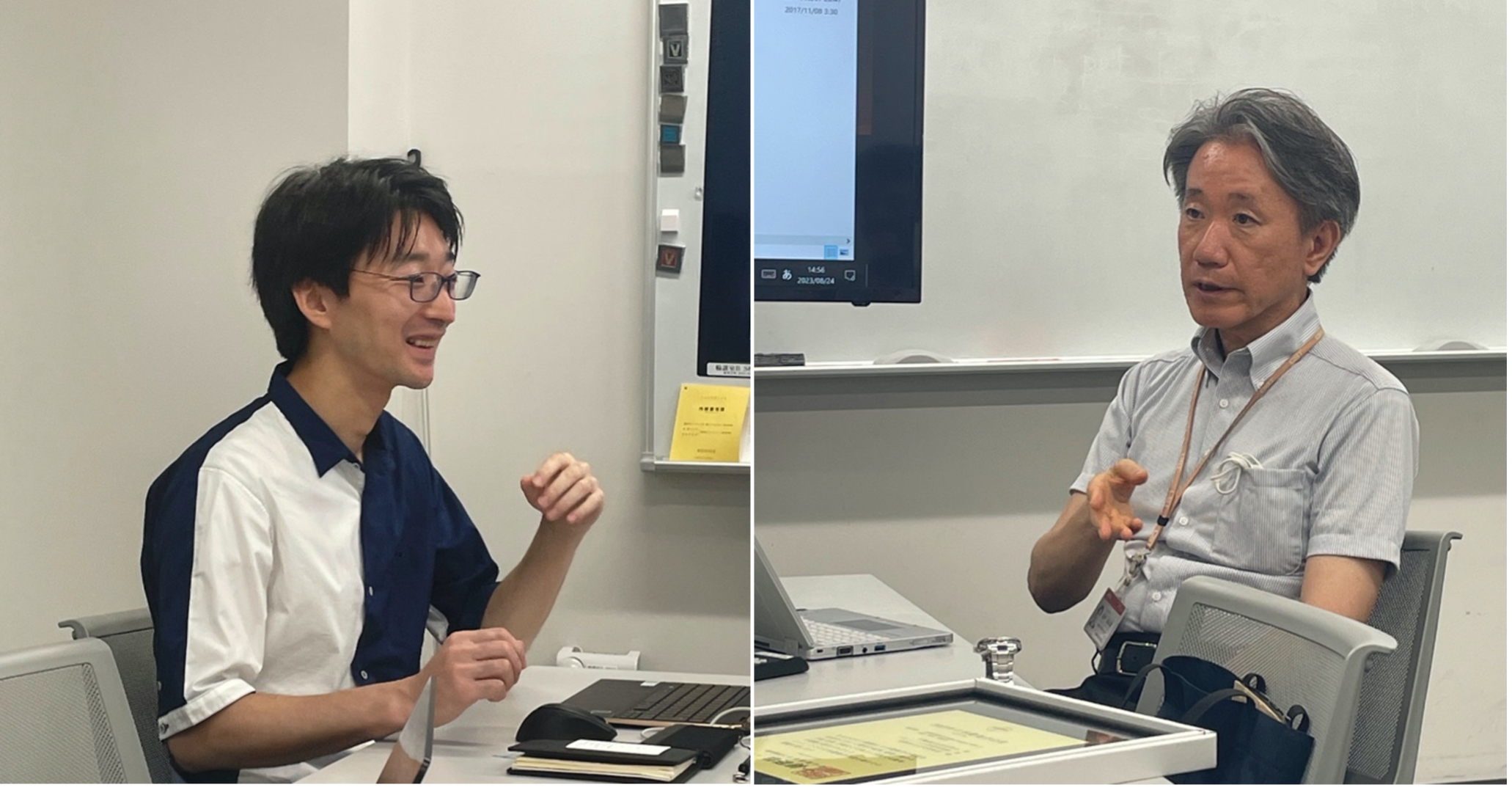

左から、佐藤先生と本杉先生。 佐藤先生は、本杉先生の研究室(小谷・本杉研究室)出身であり、 11年間、本杉先生の研究室の助手を務めていた。

左から、佐藤先生と本杉先生。 佐藤先生は、本杉先生の研究室(小谷・本杉研究室)出身であり、 11年間、本杉先生の研究室の助手を務めていた。

-受賞の対象となった『劇場空間の源流』 (2015、鹿島出版会)を読んでみて、場所、時間、コンテンツなどが幅広い一方、全体を通して劇場をどのようにお客さんのいる場所にするのかということがフューチャーされていると感じました。

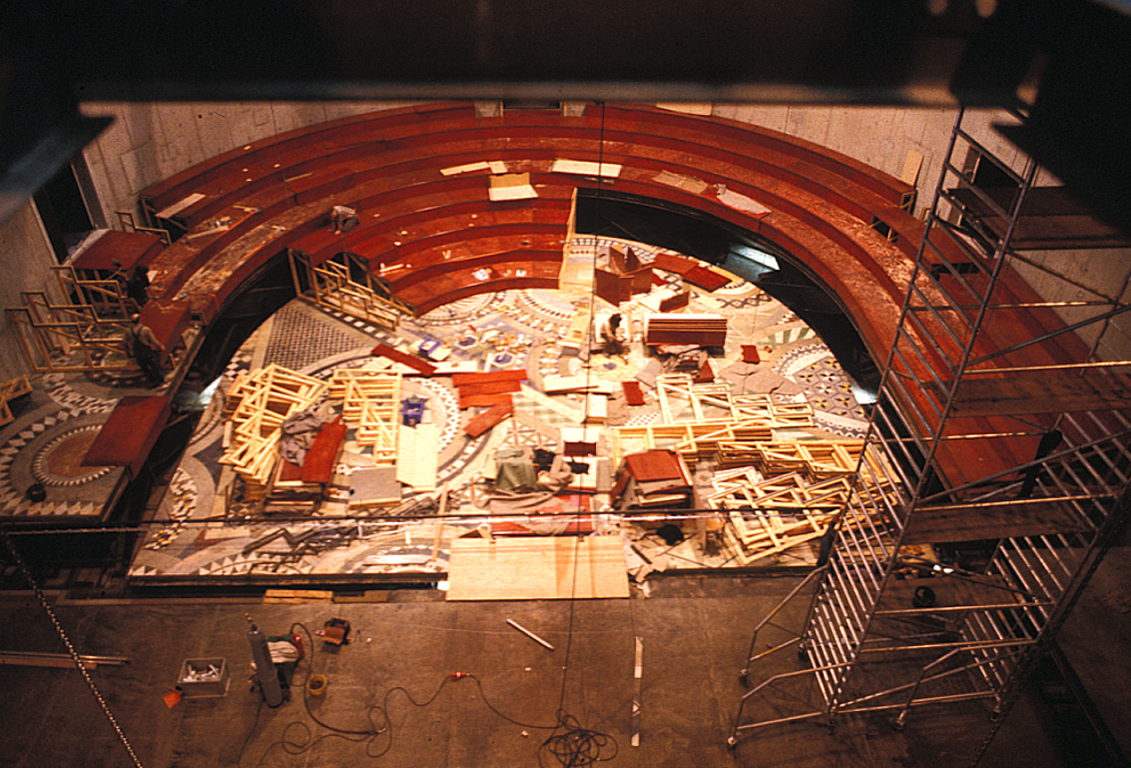

本杉:僕が留学をしたきっかけは、「新国立劇場」(1997)の計画の手伝いをしていたことからです。 当時の日本では、オペラ公演の回数も少なく、制作環境も限定されていたので、本場のドイツヘ行ってみようと思いました。 最初は、機能的・計画的な問題を解こうと志していましたが、実際に行ってみると多様性に富んでいる。技術部に席をもらって研究した2つの劇場、オペラハウスともうひとつの「シャウビューネ」(下写真)で行われていることは全く対極にあり、舞台ができていく場所としての劇場には、幅広い可能性があるのだと思いました。

ドイツには、「ザッハリヒカイト」という言葉があるように、 合理的にものごとを考えていく側面があリ、建築もそのようにつくられています。 一方、イギリスを訪れると、お金がないからこその工夫やデザインの知恵が感じられ、さらにいろいろな可能性があると思いました。そして、ドイツに戻って改めて見 ると、 客席に自然光が入るものやホワイエと客席の区別が流動的なものもあり、日本で聞いていた「こうあるべきだ」という劇場とは、随分と違うと感じました。留学中には、歴史的劇場に触れる機会もありました。そういったものに触れると、劇場は権威的なイメージが強いけれど、人に喜びをもたらすものとして生活に近いものだと思いました。 シャウビューネ劇場。ハムレットの舞台の上に別の演目の客席がつくられている。

シャウビューネ劇場。ハムレットの舞台の上に別の演目の客席がつくられている。

佐藤:日本に帰ってきてから実際のホールに関わりはじめたのは、どのようなきっかけでしたか。

本杉:「新国立劇場」と前後して「愛知芸術文化センター」(1992)のコンペがあり、「Bunkamura」(1989)も同時期にやっていました。大きいプロジェクトで、いずれも1 等案に関われて運が良かった。 また、コンペ 案に関わっていく中で、技術的なことだけでなくデザイン的なところまで話せたことも良かった。 それらの設計者は当時劇場を設計したことがなかったので、舞台やオーケストラピットの大きさ、搬入と配置計画など、すべて 「なぜ?」からはじまります。それらに理由を見つけて答えていこうとすると、自分も知らなかったことが次々と出てきました。

佐藤:そのときに、演出家や技術スタッフなど、つくり手たちの話を聞かれたんですね。

本杉:劇場を研究するために「東京文化会館」(1961)でオペラの調査をはじめた当時、現場の人にとって建築家は悪者で、いかに劇場を機能的に知らないか、という話ばかり聞かされました。一方で、彼らは建築家の名前は知っていて、どこかで尊敬の念も持っていました。ヨーロッパの劇場に行ってみると、内装もきらびやかで、中には自然光も入ってくる劇場やホールがあるのに、なぜ日本ではそうではないのか。たとえば、そういう話をつくり手たちとしていくと、提案の可能性が広がっていくと気づきました。

佐藤:最初にプロジェクトをご一緒にされたアトリエ事務所の建築家はどなたでしたか。

本杉:伊東豊雄さんの 「長岡リリックホー ル」(1996)、谷口吉生さん、高宮眞介さんの 「つくばカピオ」(1996)をほぼ同時期にやりました。 そのあとに磯崎新さんの 「なら100年会館」(1999)、シーラカンスの 「ビッグハート出雲」(1999)をやりました。

現代における建築計画とは何だろう?

そのとき、教育に求めるもの

佐藤:日本の古い劇空間には、いつごろから興味を持たれはじめたのですか。

本杉:体験的な記憶としては、春日大社で出会ったおん祭が強く心に残っています。歌舞伎が凄いと思ったのは、1990年代に「シアターコクーン歌舞伎」を観てからです。「歌舞伎座」よりも「シアターコクーン」で観たほうがはるかに面白い。 劇場のスケールが大事なんだと思いました。 また、歌舞伎の専用劇場でないほうが、花道がないことで新たな演出ができると思いました。「夏祭浪花鑑」という演目では、 主人公が梯子の上に担がれて花道に出てくるシーンがあるのですが、 「コクーン」には花道がないので、梯子に乗りながら縦通路を降りてくるんです。 やっているほうも、観ているほうもハラハラする。 そういう臨場感が大切だと思います。

佐藤:花道だと、用意されすぎているということでしょうか。

本杉:劇場に限らないかもしれませんが、 良い計画や設計をしすぎてしまうと駄目になる 場合があります。たとえば、唐十郎の赤テントを普通の劇場でやったら、かっこいいんだけど、つくられすぎていて、 芝居の魅力が大きく損なわれてしまう。「コクーン歌舞伎」では、水引幕を使わないことで、舞台が広く感じられます。

佐藤:そう考えると、建築計画とは何なのでしょうか。

本杉:上手くつくらなくてはいけないけれど、できすぎてもいけない。適当な具合が必要です。坪井善勝さんは、”Structures’ beauty can be found near its rationality”(構造的な美しさは合理性のそばにある)と言ったそうです。”is”ではなく”near”。月と地球の距離は、宇宙から見るとほんの少しだけれど、地球に住む我々から見たら、計り知れないほど遠い。そんな気持ちです。何が建築の良さなのかは、本当に解釈次第だと思います。

-花道や水引幕の話は、本の中で触れている「つくった後の人たちの分も取っておいた方がよい」という話にもつながリますか。

本杉:それは、ベルリンに行って最初に思ったことです。「ベルリン・ドイツオベラ 」は、 1961年にオープンしてからも増改築を繰り返しているのですが、僕が行った1981年までベルリン市の建築担当者の常駐オフィスが劇場内にあったのです。 劇場にはこの役が必要だと思っています。 劇場は、運営する人たちがどうするか、動き出してから変えることができる余地があると良いと思います。 一番わかりやすいのはサイン計画です。サイン計画は、竣工した後にやらないと紙がベタベタと貼られてしまう。コンクリートで固める部分は、我々が想像力を振り絞ってつくるしかないですが、多少の改修で済むサイン計画などは、余分なお金がかかったとしても後からやったほうが良いと思います。

佐藤:建築が計画・設計する範囲を、もう少し手前の段階に位置づけたほうが良いのかもしれないですね。

本杉:躯体の工事が終わったところで見直したほうが本当は良いと思います。契約や申請があるので今の制度では難しいですが。

佐藤:改修の設計をした「3331Arts Chiyoda」(2010)では、最終的には、運営者が展示壁やサインを自分たちで施工しています。僕らは、構造や法規に関わるところ以上はやっていません。まさに今話している感じになっていて、使いやすいと言ってもらっています。新築でも、計画や設計側の意識が完成品をつくることを求めすぎなければできると思うんです。そこは、考え方や気持ちの問題なので、難しいところですが。

本杉:建築が何年も経てば変わっていく必然を、 設計者も受け入れないといけないと思います。竣工写真だけ綺麗なものをつくっても仕方がないので、長く生きていく建築をつくっていくことが大切です。

佐藤:大学の教育において、どのようにそれを取り入れていくのが良いでしょう。

本杉:やはり、リノベーションの課題ですかね。 ただ、リノベーションの中にある創造性を指導する側が判定できるのか、という点が難しいと思います。 教員側が、学生に、何が悪くて何が良いのかということを伝え、表明することが大事だと思います。

-最後に、 本杉先生の考える面白い劇場を教えてください。

本杉:劇場は、中身を合わせないと判定しにくく、建築物だけで素晴らしいとは言えません。建築が良くなくても、中身が良ければ感動する。そんなことを言わずに素直に言うと、 建築家として興味深いのは、ハンス・シャロウンです。彼の建物を見ていくと、この人は何を考えてつくっているのかといつも考えさせられます。

佐藤:一方で、シャロウンが素晴らしい建築家なのかと言われると、ホール以外の彼の建築はそんなに面白いわけではないですよね。劇場は、前提として活動があるので、 単に建築のデザインだけでは決めきれないものでもある。シャロウンに関しては、彼とホールという組み合わせが良かったですね。

本杉:そう考えると、最近の実績を重んじる傾向は良くないと思います。実は著名なホールや劇場は、建築家がはじめて取り組んだものが多いです。 シャロウンの 「フィルハーモニー」も、 パリの「オペラ座」もそうです。はじめてなので、機能的に良くない部分もありますが、建築であれだけの人を呼べるのだ から良いと思います。 シドニーの 「オペラハウス」だって、あのシルエットはどこにもない、感動ものです。 別の用途に使っても良いと思います。

佐藤:機能的に使いにくいと言っても、限度はあると思います。要するに、チューニングの問題ですね。

本杉:”near rationality”です。

もとすぎ・しょうぞう

1950年、神奈川県生まれ。 1972年、日本大学大学院理工学研究科博士前期課程建築学専攻修了。 1972年、同大学理工学部建築学科助手。1977~81年、文化庁文化部嘱託・非常勤職員(第二国立劇場設立準備調査担当)。1981~83年、ベルリン自由大学演劇研究所留学、ベルリン・ドイツオペラおよびシャウビュ ー ネ劇場特別研究員、DAAD(ドイツ学術交流会)奨学生。1999~2015年、日本大学理工学部建築学科教授。

さとう•しんや

1968年、東京都生まれ。1992年、日本大学理工学部建築学科卒業。 1994年、同大学大学院理工学研究科博士前期課程建築学専攻修了。1994 ~95年、I.N.A.新建築研究所。1996年~、日本大学理工学部建築学科。